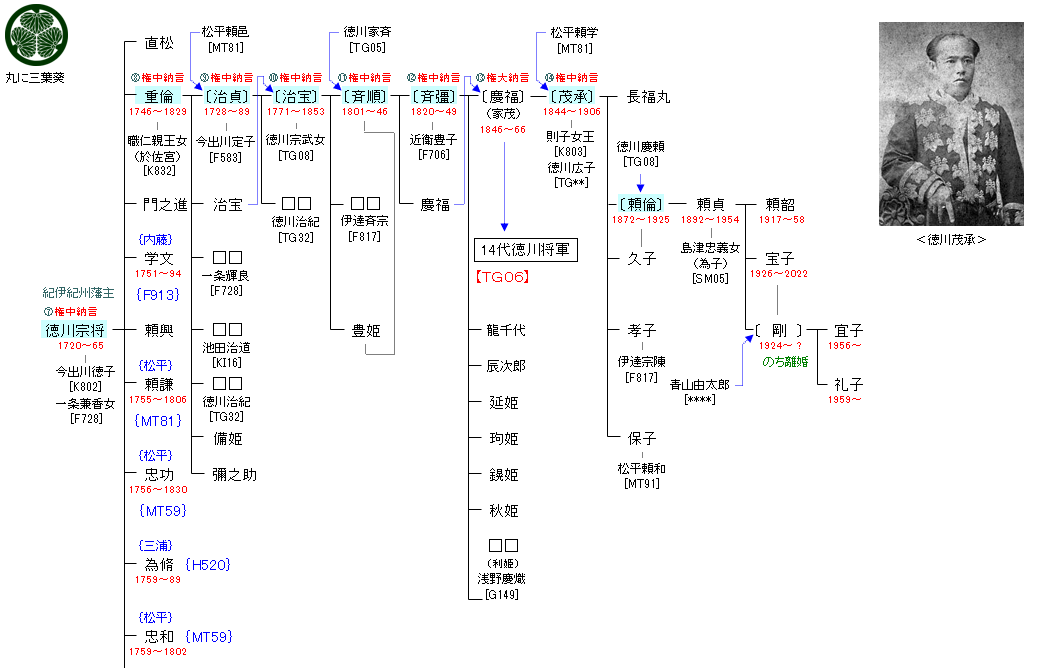

徳川御三家(紀州徳川家)

| TG21:徳川頼宣 | 松平親氏 ― 徳川家康 ― 徳川頼宣 ― 徳川宗将 | TG22:徳川宗将 |

| リンク | TG06・{F913}{MT81}{MT59}{H520}{AB15}{AB33} |

| 徳川宗将 | 徳川重倫 |

|---|---|

|

和歌山藩の第7代藩主。享保5年(1720年)2月30日、先代藩主・徳川宗直の長男として江戸青山御殿にて生まれる。幼名は直松。宝暦7年(1757年)、父の死去により家督を継いだが、藩政に対しては消極的であった。仏教に帰依し、日蓮宗を激しく排撃したと伝わる。 |

性格は徳川御三家の当主とは到底思えない傍若無人ぶりで、家人などに対して刃を振り回したりすることも少なくなく、そのために幕府から登城停止を命じられることも少なくなかったという。 |

| 徳川治貞 | 徳川治宝 |

|

伊予西条藩の第5代藩主、のち和歌山藩の第9代藩主。官位は従三位・参議兼右近衛権中将,権中納言。 |

紀伊国和歌山藩・第10代藩主。正室は種姫(徳川宗武の娘で徳川家治養女)。 |

| 徳川斉順 | 徳川斉彊 |

|

清水徳川家第3代当主を経て紀州徳川家を継ぎ、和歌山藩第11代藩主となる。江戸幕府第14代将軍徳川家茂の実父である。 |

11代将軍・徳川家斉の21男。清水徳川家第5代当主を経て紀州徳川家を継ぎ、紀伊和歌山藩の第12代藩主となる。12代将軍・徳川家慶は異母兄であり、13代将軍・徳川家定は甥にあたる。 |

| 徳川茂承 | 徳川頼倫 |

|

天保15年(1844年)1月13日、西条藩9代藩主・松平頼学の6男(7男とも)として西条藩江戸上屋敷で誕生。幼名は孝吉。弘化3年(1846年)6月24日、幼名を賢吉と改める。 |

明治5年(1872年)6月23日、田安徳川家第8代当主・徳川慶頼の6男として東京府下本所横網町の田安邸で生まれる。明治13年(1880年)2月2日、紀州徳川家第14代当主・徳川茂承の養子になり頼倫と改名した。明治18年(1885年)に学習院に入学したが、成績不振により学習院中等学科を中退し、山井幹六の養成塾に入った。また、三宅米吉や津田梅子,英国人のアーサー・ロイド(慶應義塾教授),米国人のウィリアム・リスカム(慶應義塾教授)らに師事して漢学と英語を修めている。鎌田栄吉によると、養子となった頼倫の不成績を快く思わない旧紀州藩士が多く、頼倫自身も陰気になっていたという。明治23年(1890年)9月14日に養父の長女である久子と婚姻する。 |