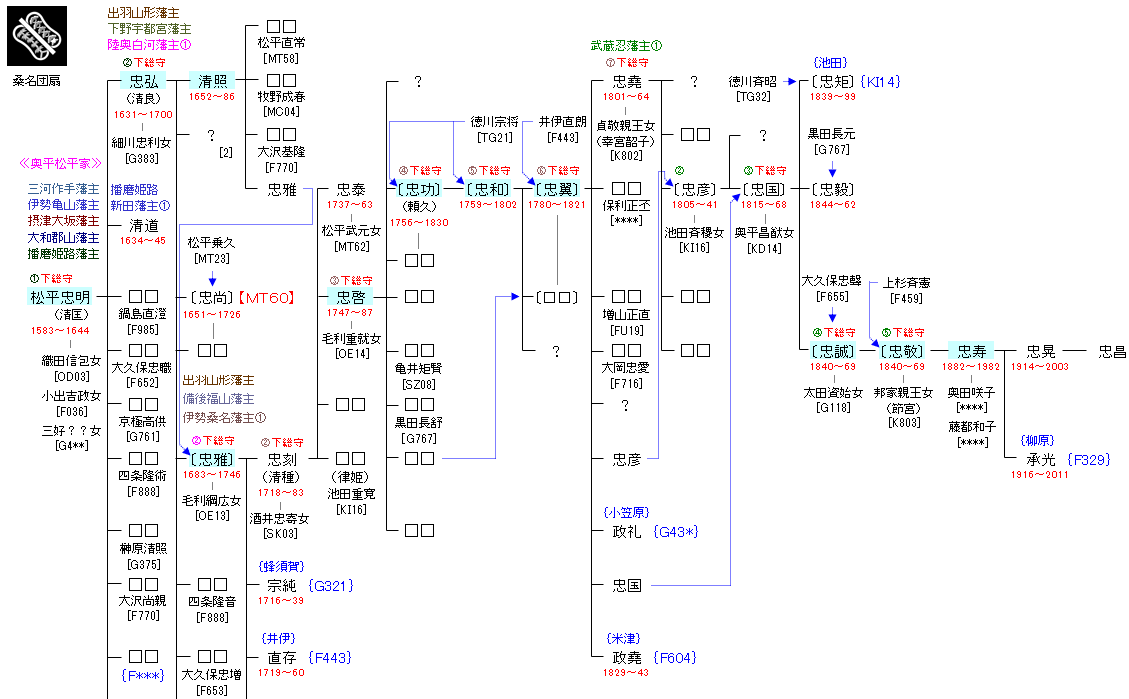

奥平松平家

| TG01:徳川家康 | 徳川家康 ― 松平忠明 | MT59:松平忠明 |

| リンク | MT60・{G321}{F443}{F604}{KI14}{F329} |

| 松平忠明 | 松平忠弘 |

|---|---|

|

天正11年(1583年)、徳川氏の重臣・奥平信昌の4男として生まれる。母は徳川家康の娘・亀姫(盛徳院)であり、家康の外孫にあたる。 |

大和国郡山藩主・松平忠明の長男として誕生する。寛永21年(1644年)、父の死去により12歳で姫路藩18万石の家督を相続し、直後に弟に3万石を分地する。4年後、年少を理由に山形に転封を命じられるが、のちに宇都宮への転封となる。 |

| 松平清照 | 松平忠雅 |

|

奥平松平家の嫡男として生まれたが、病弱を理由に廃嫡となる。以後、将軍家披露もされず、正室も娶らないまま過ごすこととなった。この家に生まれた男子は家祖である祖父・ 忠明以来、「清」の一字を名乗りに用いていた(忠明は初名を清匡といった)。さらにその中で、奥平松平家の家督を継ぐものだけが「忠」の字を冠することとなっていた。そのため、家督を継がせてもらえなかった清照は、「忠」を冠することが許されなかった。 |

天和3年(1683年)9月24日、松平清照の長男として生まれる。病弱であった父・清照に代わって入嗣した叔母婿・松平忠尚を差し置き、忠雅が祖父・松平忠弘の養嗣子として元禄5年(1692年)家督を継いだ。 |

| 松平忠啓 | 松平忠功 |

|

延享3年(1746年)12月15日、2代藩主・松平忠刻の次男として江戸浅草の鳥越下屋敷にて誕生。初名は松平清盈。宝暦13年(1763年)1月に長兄・忠泰が早世したため、3月27日に世子に指名され、諱を忠啓に改める(奥平松平家の家督を継ぐものだけが冠する「忠」の字を与えられた)。明和8年(1771年)6月14日、父が病気で隠居したため、家督を継いだ。 |

宝暦6年(1756年)5月21日、御三家紀州藩の第7代藩主・徳川宗将の7男として生まれる。桑名藩第3代藩主・松平忠啓の実子が早世したため、天明3年(1783年)5月2日に婿養子として迎えられた。天明6年(1786年)12月10日に忠啓が死去したため、天明7年(1787年)1月21日に家督を継いで第4代藩主となる。 |

| 松平忠和 | 松平忠翼 |

|

宝暦9年(1759年)8月27日、御三家紀州藩の第7代藩主・徳川宗将の9男として江戸赤坂の紀州藩邸で生まれる。幼少時から部屋住みの身分であったが、このときに松平定信と交遊し、定信は忠和の力量を見抜き、のちに自らの著書で「英雄なり。学問も広く給ひ、天文暦学は殊に勝れてぞ聞ゆれ」と記している。 |

越後国与板藩主・井伊直朗の次男として生まれ、桑名藩主・松平忠和の養子となる。享和2年(1802年)、忠和の死去により家督を相続した。 |

| 松平忠誠 | 松平忠敬 |

|

忍藩の後継として入嗣していた松平忠毅の廃嫡により、新たに養子となった。 |

安政2年(1855年)7月14日生まれ。幼名は篤之助。明治2年(1869年)4月、先代藩主の松平忠誠の養嗣子となり、同年6月の忠誠の死去により後を継いだ。同年の版籍奉還で藩知事となり、従五位に叙任する。その後、藩政改革を行うが、明治4年(1871年)7月の廃藩置県で免官されて東京へ移る。明治5年(1872年)にイギリスに留学し、明治17年(1884年)に子爵となる。しかし、旧藩士の不正事件などがあってその地位を追われ、故郷の米沢に戻って中学校教師を務めた。明治28年(1895年)に東京へ戻り、大正8年(1919年)11月15日に65歳で死去した。墓所は東京都台東区谷中の天眼寺。 |

| 松平忠寿 | |

|

忍藩最後の藩主・松平忠敬の長男で奥平松平家14代当主。夫人は奥田義人の娘・咲子。藤光曜(真宗出雲路派管主)の妹・都和子と再婚した。 |