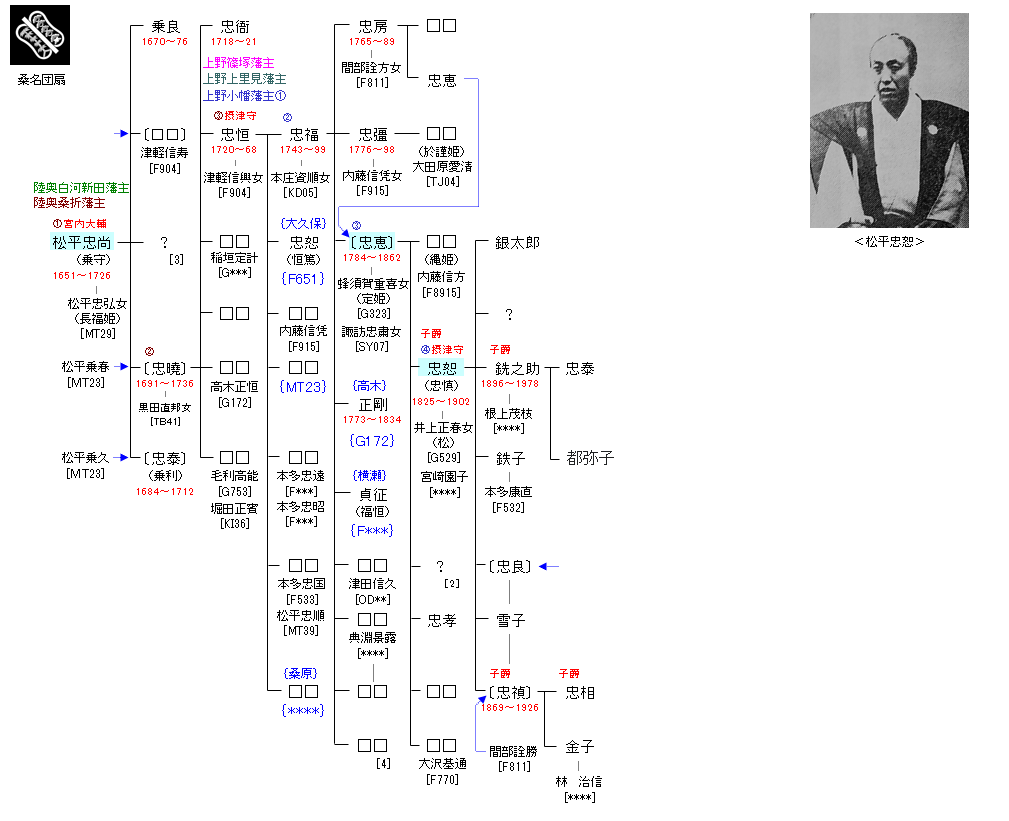

奥平松平家

| MT59:松平忠明 | 徳川家康 ― 松平忠明 ― 松平忠尚 | MT60:松平忠尚 | ● |

| リンク | {MT23}{G172} |

| 松平忠尚 | 松平忠恵 |

|---|---|

|

慶安4年(1651年)、肥前唐津藩主・松平和泉守乗久の長男として生まれる。初名は乗守。 |

天明4年(1784年)8月5日、小幡藩嫡子・松平忠房の長男として生まれる。父の早世後は叔父・松平忠彊が嫡子となったが、忠彊も寛政10年(1798年)に早世したため嫡子となって叙任。寛政11年(1799年)の祖父の死去により跡を継いで藩主となる。 |

| 松平忠恕 | |

|

文政8年(1825年)8月7日、第3代藩主・忠恵の長男として生まれた。安政3年(1856年)6月27日、父が老齢を理由に隠居したため、跡を継ぎ、安政5年(1858年)10月に叙任する。そして幕末の動乱の中で寺社奉行と奏者番を兼任したが、どうも忠恕は幕府の将来に早くから見切りをつけていた一面があり、文久2年(1862年)に父が死去して藩の実権を完全に掌握すると、幕府に反抗的な水戸藩浪士を取り締まる一方で、人質として江戸にあった妻子を本国に戻して朝廷と通じる一面も見せている。また、軍備増強にも乗り出して、猟師に名字帯刀などの特権を与える代わりに軍人として用いて強力な鉄砲隊を編成したりしている。慶応4年(1868年)からの戊辰戦争では新政府に与したが、同年2月に領内で起こった世直し一揆で大被害を受けている。 |