- いまに伝わる諸家の系図には仮冒(偽称)もみられ、必ずしも正しいものとは限らないが、出自を求めて家系をどのように継いできたか、その連続性を作りあげた痕跡に触れることができる。

- 各時代における家と家との関係性(婚姻,養子など)の傾向が見えてくる。

- 個人の事績・生き様や後世に残したものを知ることができる。

- 著名人や読者の名前のルーツを知るきっかけになる。

- 場合によっては、家系にて寿命の長短の特徴などもうかがい知ることができる。

『新撰姓氏録』(815年に編纂された古代氏族名鑑)では、京および畿内に住む氏族1182氏を「皇別」「神別」「諸蕃」に分類している。これに対し、本サイトでは下表のように分類し、記号をつけて連続性,関連性を表した。

| 『新撰姓氏録』の分類 |

説 明 |

本サイトの分類 |

| 皇別 |

神武天皇以降に臣籍降下した分流・庶流の氏族で335氏が挙げられる。 |

皇孫系氏族 |

| 源氏 | ||

| 平氏 | ||

| 神別 | 神武天皇以前の神代に派生した氏族で、404氏が挙げられる。さらに、瓊瓊杵尊の天孫降臨の際に付き随った神々の子孫を「天神」(246氏)、瓊瓊杵尊から3代の間に分かれた子孫を「天孫」(128氏)、天孫降臨以前から土着していた神々の子孫を「地祇」(30氏)に分類している。 | 天孫・天神・地祇系 |

| 皇家 | ||

| 藤原氏 | ||

| 神皇系氏族 | ||

| 諸蕃 |

朝鮮半島,中国大陸その他から渡来した氏族で、326氏が挙げられる。 |

渡来系氏族 |

| ― | その他 | |

【本サイトでの分類】

| 区分 | 記号 | 説 明 |

| 天孫・天神・地祇系 | A*** | 天照大御神などの子孫を天孫、高天原の神々または高天原から降臨した神々を天神(天津神)、地に現れた神々を地祇(国津神)としている。ただし、素戔嗚尊と大国主命は地祇。 |

| 皇家 | K*** | 神日本磐余彦尊にはじまる皇統に属する天皇の一族。法的に皇族でなくても臣籍降下しない限り、ここに記載する。 |

| 源氏 | G*** | 嵯峨天皇が皇子女らに源姓を与えたことに始まる。嵯峨源氏,清和源氏を含め、21の流派があるとされている。多くは源姓(本姓が源氏)の家系でもそれぞれ別の苗字を号しており、「源」を姓としているケースはほとんどない。 |

| 平氏 | H*** | 桓武天皇から出た桓武平氏のほか、仁明平氏,文徳平氏,光孝平氏の四流があるが、後世に残ったものは桓武平氏であり、武家平氏として活躍が知られるのはそのうち高望王流坂東平氏の流れのみである。 |

| 藤原氏 | F*** | 中臣鎌足が大化の改新の功により死の直前に天智天皇により賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められたのに始まる。奈良時代に南家,北家,式家,京家の四家に分かれた。鎌倉時代以降は、地域名,地形,役職,受領・拝領地などを家名として名乗った。 |

| 皇孫系氏族 | 下表による | 皇族から派生した氏族。 |

| 神皇系氏族 | 皇族,藤原氏以外の天孫系,天神系,地祇系から派生した氏族。 | |

| 渡来系氏族 | 4~6世紀頃の古墳時代にヤマト王権に仕える技術者や亡命者として中国大陸及び朝鮮半島から日本に移住した渡来人を祖先とする氏族。 | |

| その他 | Z*** | 上記に当てはまらない氏族、出自が不明な氏族。 |

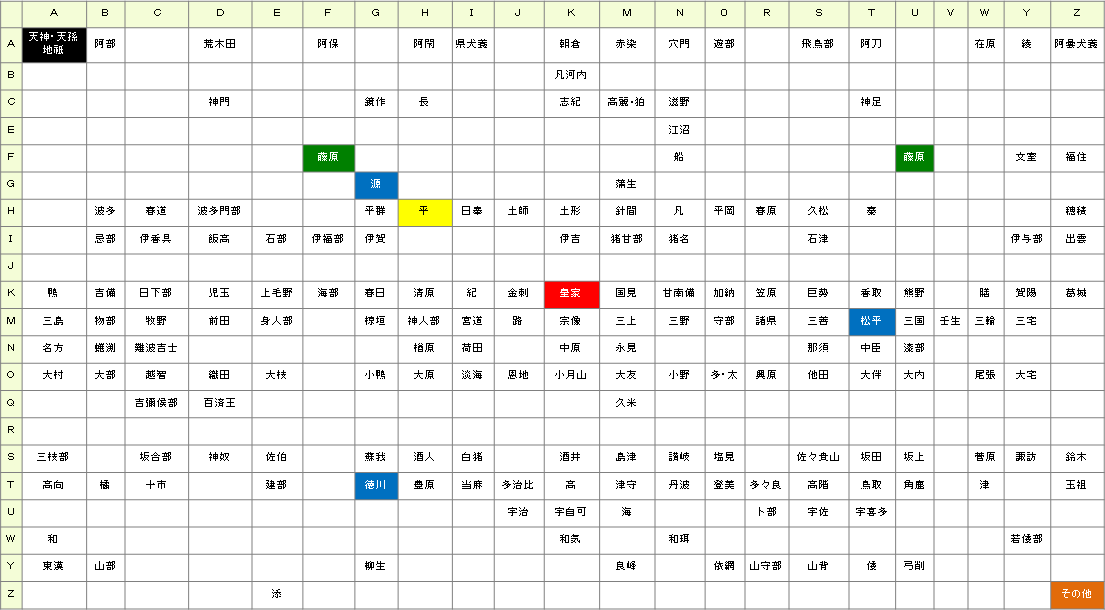

【皇孫系,神皇系,渡来系の氏姓分類一覧表】例えば、阿部氏は「AB**」となる

皇族,公家,武家の系図を知るうえで参考とされる代表的な書籍の一覧である。横軸はそれぞれの書籍に記載されている最新年代である。(例えば、「尊卑分脈」には室町時代までの公家・華族,武家の系図が記載されている)

|

|

古代 | 室町時代 | 江戸時代 | 明治初期 | 明治以降 |

|---|---|---|---|---|---|

|

皇家 |

系図纂要 |

系図綜覧 |

|||

| 公家・華族 | 古代豪族系図集覧 | 尊卑分脈 |

群書系図部集 |

系図纂要 |

日本系譜総覧 |

| 武家 | 尊卑分脈 |

群書系図部集 |

系図纂要 |

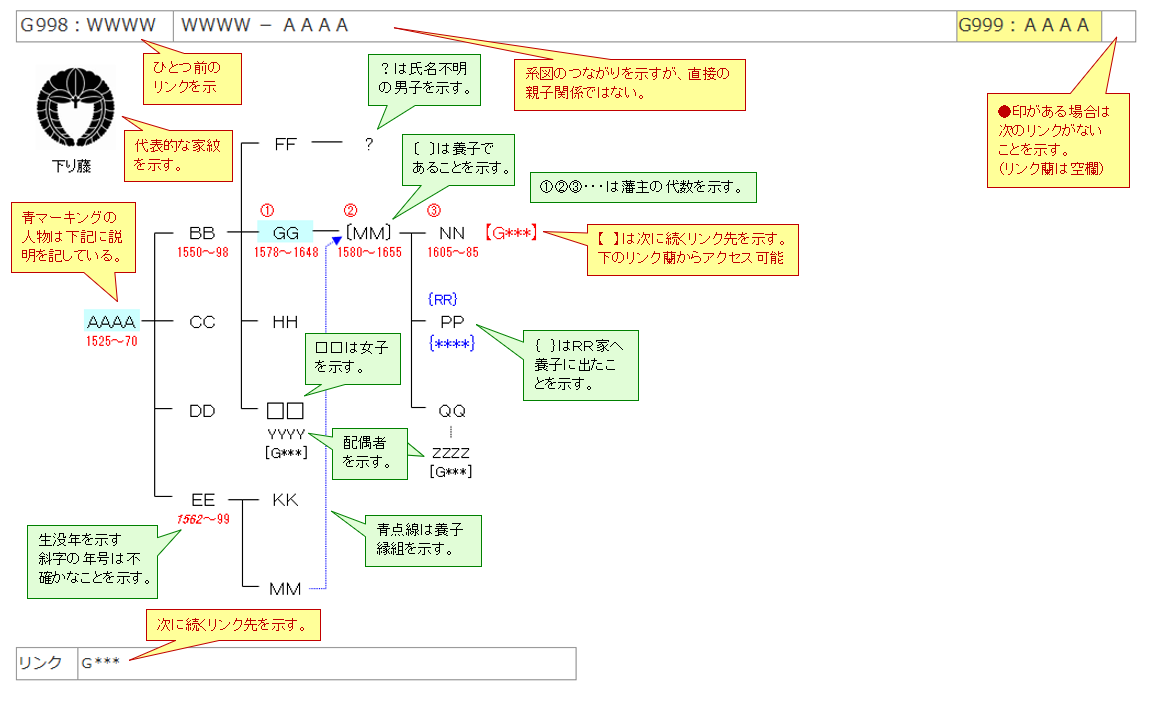

本サイトでは、下記の表示方法で統一している。

例えば、□□は女子,?は氏名不明の男子,〔 〕は養子に入った人,{ }は養子先を表す。詳しくは下図を参考。

なお、人物説明はWikipedia等を参考に編集している。

系図の連続性はリンク・ボックスからアクセスできます。また、系図中の個々のつながり(例えば、養子先,配偶者など)については、右上の「検索」に系図No.を入れて、ご確認ください。本サイトは系図全体のつながりを作成しているため、完成までにお時間をいただいております。完成したものより随時uploadしております(したがって、まだアクセスできない場合や系図No.を変更せざる場合もあります)。

系図全体に対する完成率:60.28%(2025年6月26日現在)

上記の系図関連書籍のほかに、当サイトでは下記のサイトを参考もさせていただいております(順不同)。

・日本の苗字七千傑

・播磨屋 Pert2

・Reichsarchiv ~世界帝王事典~

・ねっこのえくり

・ANCIENT BLOOD RELATIONS in JAPAN 他