系図コネクション

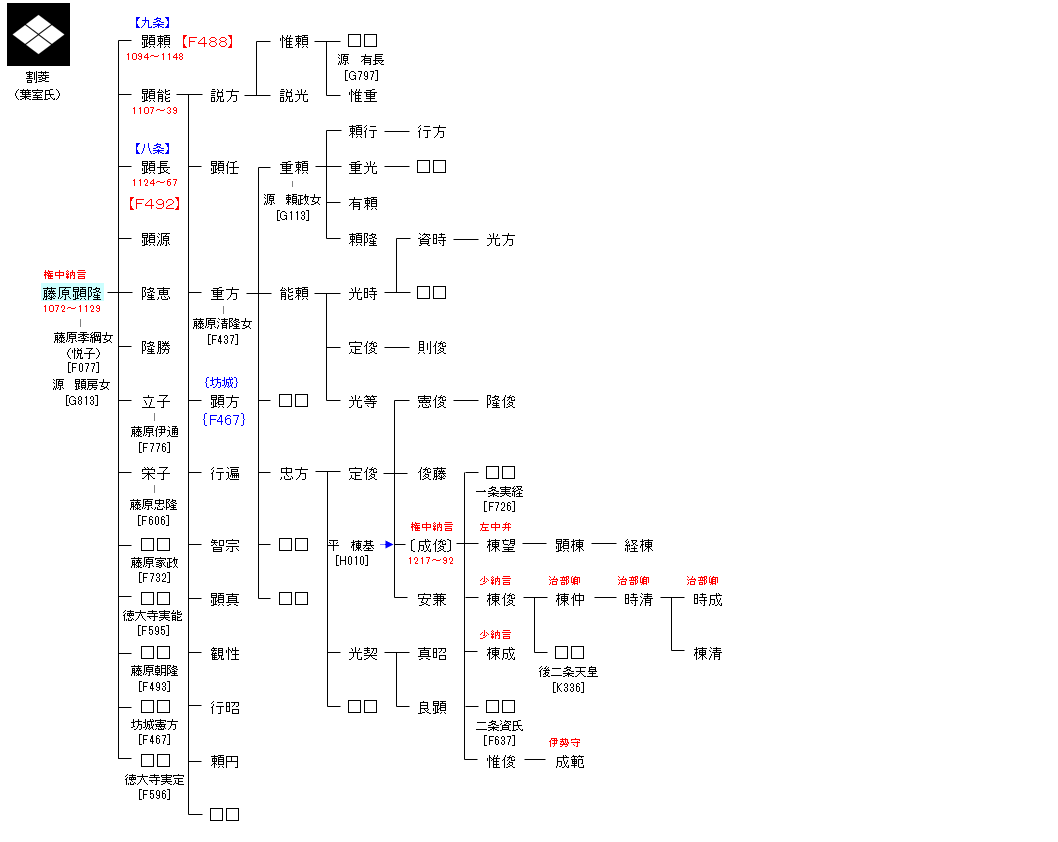

<藤原氏>北家 高藤流

| F467:坊城為房 | 藤原高藤 ― 甘露寺為輔 ― 藤原宣孝 ― 坊城為房 ― 藤原顕隆 | F487:藤原顕隆 |

| リンク | F488・F492・{F467} |

| 葉室顕隆 | |

|---|---|

|

父・為房と同じく白河法皇に近臣として仕える。承徳2年(1098年)、破格の出世で右少弁となる。 保安元年(1120年)に藤原忠実の内覧が停止されると、その権勢は当たらざる勢いとなり、翌保安2年(1121年)に忠実が関白を辞した際には忠実の叔父・家忠の後継就任案が浮上したが、稲荷祭の際に院近臣として顕隆と法皇の寵愛を競っていた藤原顕季が家忠と密談していたという情報を手に入れると直ちに法皇に反対論を述べてこれを退けさせるなど、自らの官職を越えて重要な政策の決定に関わった。『今鏡』によれば、それが夜になってからのことが多かったため、世上「夜の関白」とあだ名されたという。『中右記』には「天下の政、この人の言にあり」とまで述べられており、院政期を代表する政治家の一人である。 |