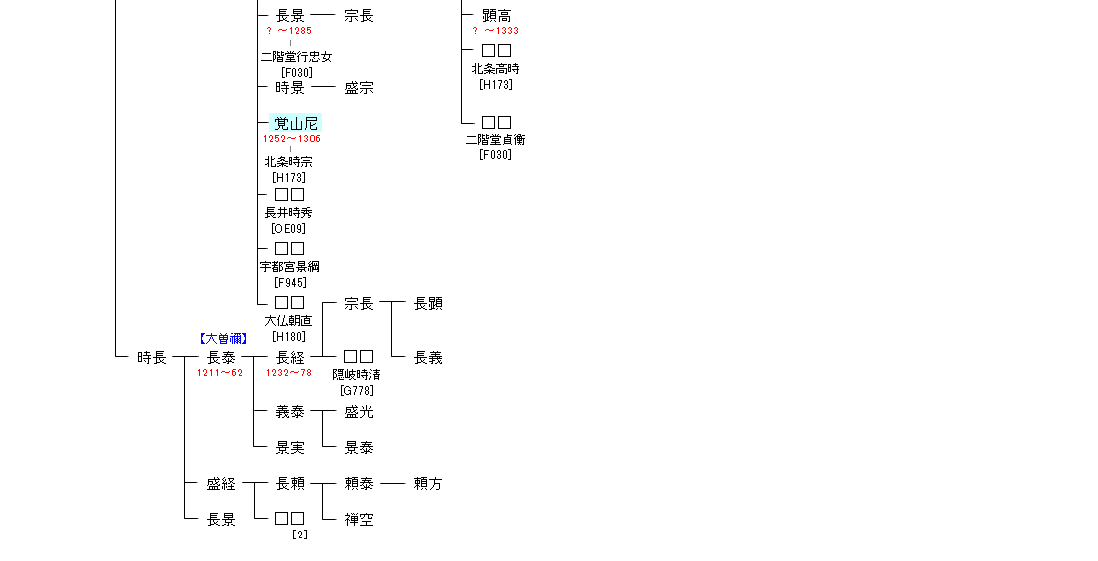

<藤原氏>北家 魚名流 ― 山蔭流

| F803:藤原山蔭 | 藤原鎌足 ― 藤原房前 ― 藤原魚名 ― 藤原鷲取 ― 藤原山蔭 ― 安達盛長 | F804:安達盛長 | ● |

| リンク |

| 安達盛長 | 安達景盛 |

|---|---|

|

安達氏の祖で、源頼朝の流人時代からの側近である。『尊卑分脈』では小田野三郎兼広の子としているが、盛長以前の家系は系図によって異なり、その出自ははっきりしていない。足立遠元は年上の甥にあたる。盛長晩年の頃から安達の名字を称した。 |

2代将軍・源頼家と景盛は不仲であったと見られ、頼家の代となって半年後の正治元年(1199年)7月から8月にかけて、景盛が頼家から愛妾を奪われ誅殺されようとしたところを、頼朝未亡人・政子に救われるという事件が『吾妻鏡』の景盛の記事初見に見られる。『吾妻鏡』にこの事件が特筆されている背景には、頼家の横暴を浮き立たせると共に、頼朝・政子以来の北条氏と安達氏の結びつき、景盛の母の実家比企氏を後ろ盾とした頼家の勢力からの安達氏の離反を合理化する意図があるものと考えられる。 |

| 安達義景 | 松下禅尼 |

|

義景の「義」の一字は鎌倉幕府第2代執権の北条義時からの拝領と思われ、義時晩年の頃に元服したと考えられている。義時亡き後は、北条泰時(義時の子)から経時と時頼3代の執権を支え、評定衆の一人として重用された。幕府内では北条氏,三浦氏に次ぐ地位にあり、第4代将軍・藤原頼経にも親しく仕え、将軍御所の和歌会などに加わっている。この頃の将軍家・北条,三浦氏,安達氏の関係は微妙であり、三浦氏は親将軍派、反得宗の立場であるのに対し、義景は北条氏縁戚として執権政治を支える立場にあった。 |

元仁元年(1224年)、六波羅探題となった北条時氏に従って上洛。のちに鎌倉に戻り、寛喜2年(1230年)の時氏の死後、出家して実家の甘縄邸に住んだ。『徒然草』184段に、障子の切り貼りを手づからしてみせて時頼に倹約の心を伝えたという逸話がみえ、昭和期の国語教科書などにも取り上げられた。 |

| 安達頼景 | 覚海尼 |

|

頼景の2歳年下の弟・泰盛が、当初から安達氏の嫡男が継承する「九郎」を名乗っていることから、頼景は庶兄であったと思われる。建長4年(1252年)、宗尊親王の鎌倉入りを朝廷に伝える使者を務め、翌建長5年(1253年)に25歳で泰盛と共に幕府の引付衆となる。この年の6月に父・義景が死去している。正嘉(1257年)には丹後守となり、安達氏の家督である秋田城介の継承候補からは外されている。 |

鎌倉幕府9代執権・北条貞時の側室。北条氏最後の得宗・北条高時の母。子は他に泰家など。覚海円成は出家後の法名で、実名は不明。覚海尼,大方殿とも。鎌倉の山内に住んでいたことから山内禅尼とも呼ばれる。 |

| 安達泰盛 | 安達盛宗 |

|

鎌倉幕府第8代執権・北条時宗を外戚として支え、幕府の重職を歴任する。元寇,御家人の零細化,北条氏による得宗専制体制など、御家人制度の根幹が変質していく中で、その立て直しを図り、時宗死後に弘安徳政と呼ばれる幕政改革を行うが、内管領・平頼綱との対立により、霜月騒動で一族と共に滅ぼされた。元寇にあたって御恩奉行を務め、自邸で竹崎季長の訴えを聞く姿が『蒙古襲来絵詞』に描かれている。 |

鎌倉幕府第8代執権・北条時宗より偏諱を受けて盛宗と名乗る。建治3年(1277年)6月19日、検非違使に任官されて武家の正装白襖(直垂)で出仕する。 |

| 安達千代野 | 安達時盛 |

|

北条顕時の後室。法名は如大禅師無着。名前は『浅羽本北条氏系図』による。千代能とも。 |

仁治2年(1241年)、安達義景の子として生まれる。兄の泰盛と共に幕政に参加し、弘長3年(1263年)に執権・北条時頼が死去すると、炉忍(後に道供)と号して出家した。 |

| 安達顕盛 | 安達時顕 |

|

寛元3年(1245年)、安達義景の6男として生まれる。兄の泰盛や時盛と共に幕政に参与し、文永6年(1269年)、25歳で引付衆、文永11年(1274年)3月22日に従五位下・加賀守に叙位・任官する。弘安元年(1278年)には評定衆に任じられるが、弘安3年(1280年)2月8日に死去した。享年36。跡を子の宗顕が継いだ。 |

弘安8年(1285年)の霜月騒動で父・宗顕をはじめ一族の多くが滅ぼされたが、幼子であった時顕は乳母に抱かれて難を逃れた。その後は政村流北条氏の庇護下にあったようであり、徳治2年(1307年)までにはその当主・北条時村を烏帽子親に元服し「時」の字を賜って時顕を名乗ったとされている。永仁元年(1293年)の平禅門の乱で平頼綱が滅ぼされた後に安達一族の復帰が認められると、やがて、時顕が安達氏家督である秋田城介を継承したが、これを継承できる可能性を持つ血統が幾つかある中で時顕が選ばれたのも政村流北条氏、すなわちこの当時政界の中枢にあった北条時村の影響によるものとされている。史料で確認できるところでは、時顕の初見は『一代要記』徳治2年(1307年)1月22日条であり、翌徳治3年(のち延慶元年・1308年)の段階では秋田城介であったことが確実である。 |

| 安達高景 | 覚山尼 |

|

安達氏最後の秋田城介。元服時に鎌倉幕府第14代執権・北条高時より偏諱を受けて高景と名乗る。尚、安達氏嫡流の「秋田城介家」は景盛―義景―泰盛―宗景と続き、「○盛」と「○景」が交互に名付けられていることが窺え、高景の場合も「○景」という名付け方であることから、元服した後に宗景の後継となることが決まった父・時顕とは違って、元服の段階で既に秋田城介の継承者となることが決定していたとする見解もある。また、姉妹が高時の正室であり、内管領・長崎円喜の娘を妻として父・時顕と共に得宗家の外戚として権勢を強めた。元徳3年(1331年)、五番引付頭人に就任。同年、後醍醐天皇の退位を促す使者として二階堂貞藤とともに上洛している。 |

出生の翌年に父・義景が死去したため、21歳離れた異母兄・泰盛の猶子として養育された。鎌倉甘縄安達邸で育ち、弘長元年(1261年)に10歳で北条得宗家の嫡子で11歳の時宗に嫁ぎ、安達氏と得宗家の縁を結ぶ。夫婦仲は、時宗の帰依した無学祖元の証言などから仲睦まかったとされ、文永8年(1271年)12月、20歳で嫡男・貞時を出産。日蓮の回想によれば、時宗は嫡子誕生の喜びから日蓮を恩赦して死一等を減じ、流罪に減罪したと言われる。また、時宗の影響で禅も行っている。建治3年(1277年)には流産をしている。 |