|

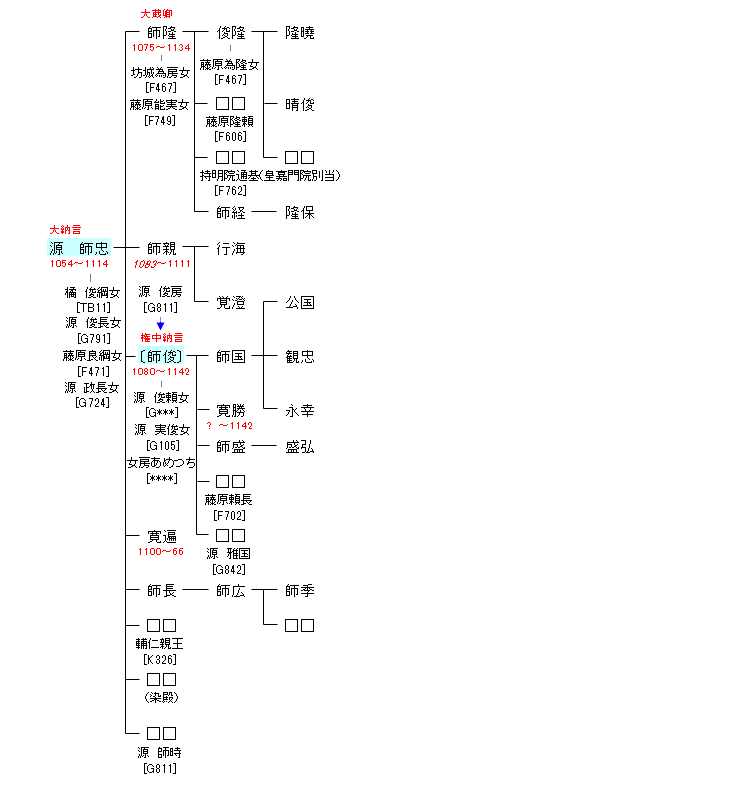

土御門右大臣・源師房の4男。壬生大納言又は沢大納言と号した。

康平7年(1064年)、元服したその日に従五位下に叙され、侍従,左近権少将,左近権中将を経て延久元年(1069年)に春宮(貞仁親王=後の白河天皇)権亮に任じられ、延久4年(1072年)、白河天皇即位と同時に蔵人頭に任命された。承保元年(1074年)に参議となり、権中納言,権大納言を歴任。その間に左衛門督,検非違使別当,皇太后宮大夫,中宮大夫などを兼官した。その後、白河天皇の譲位に際して院別当に任じられた。

康和2年(1100年)大納言になったが、輔仁親王の舅になっていたため白河上皇との関係が悪化、同年7月以降朝廷への出仕をしなくなり、嘉承元年(1106年)大納言を辞職。永久2年(1114年)9月25日、病によって出家し同日薨去した。享年61。

歌人であり、『新古今和歌集』以下の勅撰和歌集に3首が入首。また和琴にも秀でていた。

|

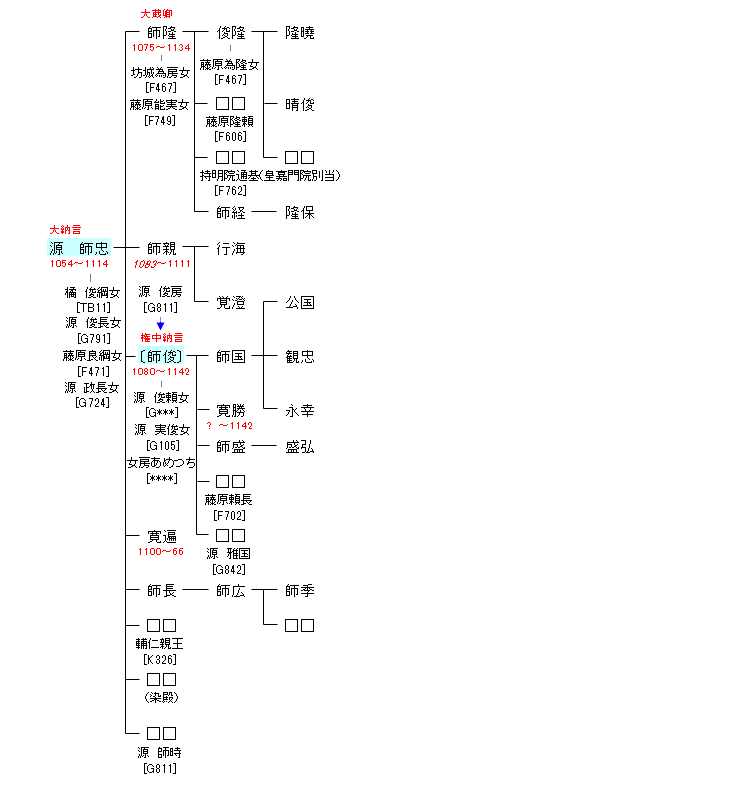

平安時代後期の公卿・歌人堀河左大臣・源俊房の3男。叔父の壬生大納言・源師忠の養子になる。

初め俊仲と名乗るが、後に師俊と改名した。弾正弼,兵部輔,民部輔などを経て、長承2年(1133年)参議に任ぜられ、長承3年(1134年)4月従三位に叙せられる。保延元年(1135年)権中納言に任ぜられるが、翌年5月13日病のため出家した。永治元年(1141年)12月7日、62歳で薨去した。

元永元年(1118年)10月2日の「内大臣忠通歌合」などに参加するなど歌人として活発に活動していたらしく、『金葉和歌集』以下の勅撰和歌集に11首入集している。漢詩にも優れていたとされるが、現在伝わっているのは『和漢兼作集』の2篇のみである。

|