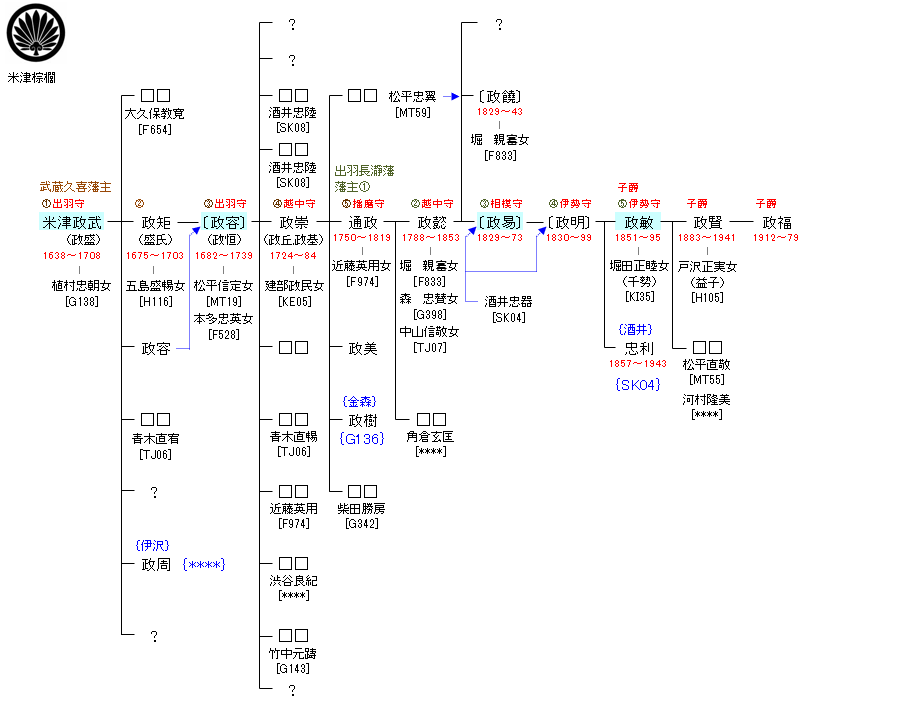

<藤原氏>北家 道隆流

| F603:米津親勝 | 藤原道隆 ― 米津親勝 ― 米津政武 | F604:米津政武 | ● |

| リンク | {G136}{SK04} |

| 米津政武 | 米津政容 |

|---|---|

|

寛永15年(1638年)、米津田盛の長男として誕生した。貞享元年(1684年)、父の死去により家督を継ぐ。このとき、父から相続した1万5000石の所領のうち、3000石を弟の田賢に分与したため、1万2000石の大名となる。政武は武蔵埼玉郡久喜に藩庁を置いたことから久喜藩初代藩主となった。 |

天和2年(1682年)、初代藩主・米津政武の次男として誕生した。元禄11年(1698年)に父が隠居した際、家督は長兄の政矩が継ぎ、政容には別に上総国・下総国国内で1000石を分与されて寄合旗本に列した。その後は5代将軍・徳川綱吉の下で小姓並、次いで小姓として仕えていたが、政矩が元禄16年(1703年)に早世したため、その養子となって久喜藩の家督を継いだ。このとき、1000石は幕府に収公されたため、久喜藩は1万1000石となる。 |

| 米津政易 | 米津政敏 |

|

文政12年(1829年)、庄内藩8代藩主・酒井忠器の10男として誕生した。嘉永6年(1853年)、先代藩主・米津政懿が死去したため、嘉永7年(1854年)にその養嗣子として跡を継いだ。同年12月に叙任する。 |

嘉永4年(1851年)3月29日、長瀞藩4代藩主・米津政明の長男として誕生した。慶応元年(1865年)12月11日、父の隠居により家督を相続する。 |