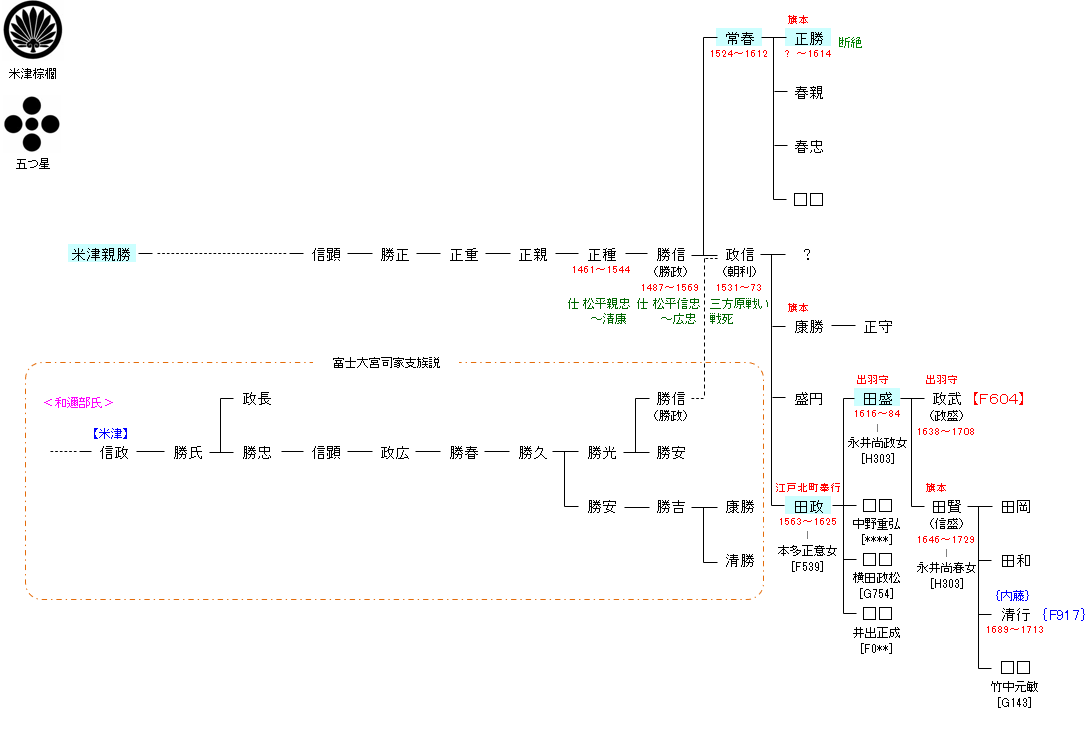

<藤原氏>北家 道隆流

| F601:藤原道隆 | 藤原道隆 ― 米津親勝 | F603:米津親勝 |

| リンク | F604・{F917} |

| 米津親勝 | 米津常春 |

|---|---|

|

『寛永諸家系図伝』では先祖不詳とされ、米津勝政以降の系譜が記されている。『藩翰譜』では、藤原道隆の後裔である信濃守親康の子・米津新大夫親勝の7代孫・刑部少輔信勝が左馬助勝政の祖先とされる。『寛政重修諸家譜』では、三河郡司米津太郎・源時済の11代孫・左馬介義道が尾張国住人の古渡和泉守藤原正忠の婿となり、氏を藤原に改め正重と称し、その嫡子・右馬助正種が三河国に移り米津勝政の父となったとされる。 |

徳川十六将のひとりに数えられる。13歳より松平氏に仕え、天文18年(1549年)の安城合戦では自ら槍を取って勇戦する。今川軍は信秀の庶長子・信広が守る安祥城を攻囲する。この戦で常春は、松平清吉・伊忠らと城壁に取りついて一番槍を競ったといい、今川方は守将・信広を生け捕りにした(信広は、当時織田方に人質として取られていた竹千代と交換される)。 |

| 米津正勝 | 米津田政 |

|

慶長5年(1600年)の会津征伐に従軍。同年、堺奉行に任ぜられる。慶長8年(1603年)から翌9年(1604年)に三河国の検地、慶長16年(1611年)には板倉勝重と共に山城国の検地を行った。 しかし、慶長18年(1613年)、摂津国島上郡芥川村において、部下が収賄を受け取った見返りに殺人犯の捕縛を行わなかったことを村民から訴えられたため、5月2日に奉行職を解任され阿波国に配流された。翌慶長19年(1614年)2月22日、同地において斬罪に処された。この時、弟・春親も士籍を削られる処罰を受けた。これは、正勝が大久保長安と親しかったため、大久保長安事件に連座して処罰されたともいわれる。

|

永禄6年(1563年)、米津政信の4男として三河国碧海郡米津にて誕生。米津氏は三河譜代であり、徳川家康の小姓として小牧・長久手の戦い、小田原征伐に歴戦。家康の関東入部に従い、武蔵国都筑郡,上総国印旛郡,香取郡,埴生郡内で5000石を領した。 |

| 米津田盛 | |

|

元和2年(1616年)、5000石の旗本・米津田政の長男として誕生した。寛永2年(1625年)、父の死により家督を相続。承応3年(1654年)、従五位下・出羽守に叙任され小姓組番頭となる。万治元年(1658年)書院番頭、寛文3年(1663年)大番頭を歴任。寛文6年(1666年)、大坂定番に任命され、河内国内で1万石を加増されて1万5000石を領し大名に列した。 |