|

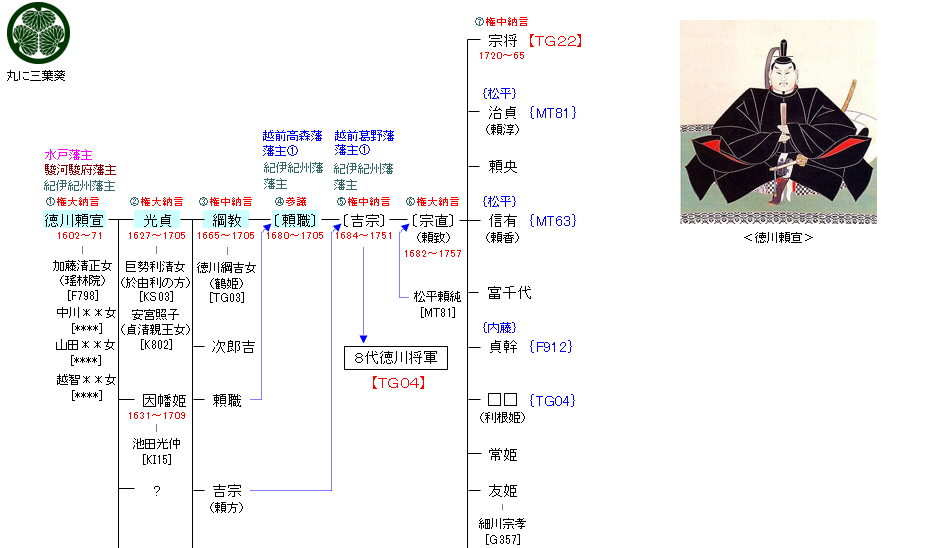

1602年(慶長7年)、伏見城にて生まれる。1603年(慶長8年)、2歳にして常陸水戸藩20万石を与えられる。1606年(慶長11年)、家康に従い京都に上り元服。同年、駿河駿府藩50万石に転封され、駿府城に入って家康の許で育てられた。1617年2月27日(元和3年正月22日)に加藤清正の第5女・八十姫(瑤林院)を正室とする。

1614年(慶長19年)、大坂冬の陣で初陣を飾り、天王寺付近に布陣した。翌年、大坂夏の陣では天王寺・岡山の戦いで後詰として活躍した。

1619年(元和5年)、紀伊国紀州藩55万5千石に転封、紀州徳川家の家祖となる。入国の前に家臣を派遣して、以前の領主・浅野家に対する領民の不満などを調査させている。入国後は、和歌山城の改築,城下町の整備など紀州藩の繁栄の基礎を築いた。また、地元の国人を懐柔する地士制度を実施した。また、浪人問題を解消すべく、多くの対策を打ち出した。

1651年(慶安4年)の慶安の変において、由井正雪が頼宣の印章文書を偽造していたため、幕府(松平信綱,中根正盛)に謀反の疑いをかけられ、10年間紀州へ帰国できなかった。なおその時期、明の遺臣・鄭成功(国姓爺)から日本に援軍要請があったが、頼宣はこれに応じることに積極的であったともいう。 その後、疑いは晴れて無事帰国したが、和歌山城の増築を中止しなければならなかったとも言われる。1667年(寛文7年)、嫡男・光貞に跡を譲り隠居。覇気に富む人柄であったと伝えられている。

|

和歌山藩の第2代藩主。江戸幕府第8代将軍徳川吉宗の実父である。3代将軍・徳川家光や他の徳川御三家の第2代当主(尾張藩主・徳川光友,水戸藩主・徳川光圀)と従兄弟の関係にある。

寛永3年(1626年)12月11日、徳川頼宣の長男として和歌山城にて生まれる。幼名は長福丸。元服後、従兄にあたる3代将軍・徳川家光から偏諱を受け、光貞と改名する。

寛文7年(1667年)に父・頼宣から家督を継ぎ、元禄11年(1698年)まで31年間にわたり和歌山藩の藩政を行う。法令27箇条を制定するなどの善政により、領民から慕われた。嫡男である綱教に5代将軍・徳川綱吉の長女・鶴姫が嫁いだことにより、綱吉を屋敷へ招くなど将軍家と縁を深めるが、宝永元年(1704年)に鶴姫は死去した。宝永2年(1705年)5月には綱教が死去し、8月に自身も綱教の後を追うように薨去した。享年79(満78歳没)。綱教の後を継いだ3男・頼職によって葬儀が行われ、紀伊徳川家の菩提寺である長保寺に葬られる。だが、急遽帰国した頼職も病に倒れ、9月に光貞の後を追うように急死する悲運に見舞われることになる。

文武両道の方針を貫き、明律学を学んで刑法の基礎を作ったり、狩野興益や狩野探幽に師事して水墨画を描くなどした。

延宝5年(1677年)に出した農村法は家臣からの反発を受けたものの、以後は和歌山藩の基本法となり、天和2年(1682年)には財政再建策の家中知行切地の合理化、元禄10年(1697年)には検地と名寄帳の整理、隠居後の元禄14年(1701年)には町人への間口税を新設するなど、後に吉宗の時代にも継承された政策を実施した。

和歌山藩主としての治世は30年11か月であり、この間の江戸参府16回,和歌山帰国16回,和歌山在国の通算は16年であった。さらに隠居期間が7年3ヶ月あり、この間の江戸参府2回,和歌山帰国3回であった。

|