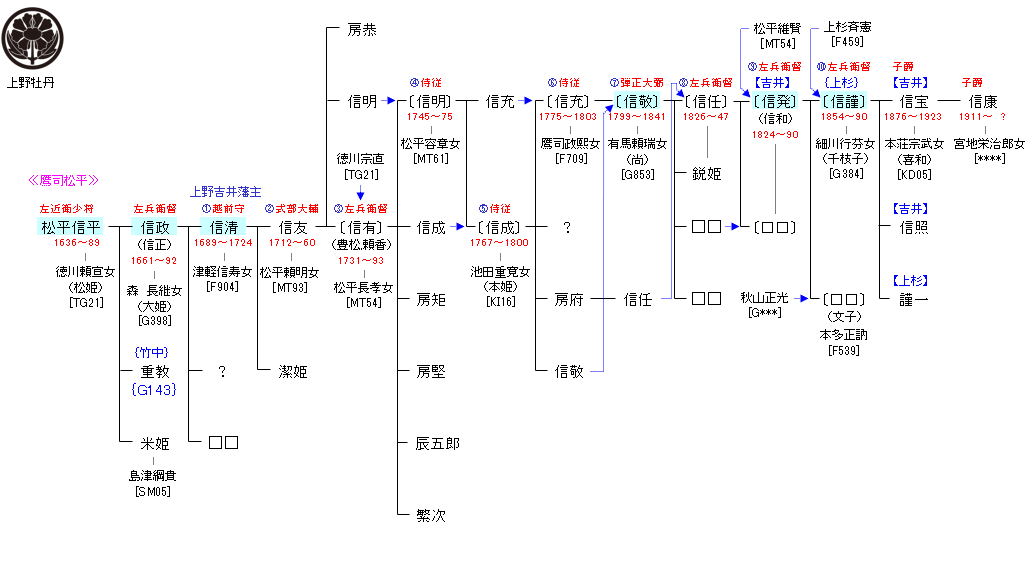

鷹司松平家

| F708:鷹司兼平 | 鷹司兼平 ― 松平信平 | MT63:松平信平 | ● |

| リンク | {G143} |

| 松平信平 | 松平信政 |

|---|---|

|

寛永13年(1636年)、鷹司信房の子として生まれる。母は顕成王(白川顕成)の娘。鷹司家は五摂家の一つで公家社会では最高の家柄であったが、庶子である信平には門跡寺院に入るか、他の五摂家の養子になるなどの選択肢しかなかった。そこで15歳になった慶安3年(1650年)、江戸幕府第3代将軍・徳川家光の正室であった姉・孝子を頼って家臣1人だけを伴って江戸へと下った。家光はこれを歓迎して1,000俵の廩米と月俸200人扶持を与えられ寄合入りした。 |

江戸時代前期の旗本。父は鷹司松平家初代松平信平、母は紀州藩主徳川頼宣の娘・松姫。『寛政重修諸家譜』などによる諱は信正。 |

| 松平信清 | 松平信敬 |

|

旗本・松平信政の長男。元禄4年12月5日(1692年1月22日)、7000石の家督を継ぐ。元禄12年(1699年)3月28日、将軍・徳川綱吉に拝謁する。元禄16年12月21日(1704年1月27日)、従四位下・侍従・越前守に叙任する。 |

藩財政再建のため、近江商人の松居久左衛門を登用し5500両を借財し、文政4年(1821年)には厳しい倹約令を出し、さらに役人を3ヶ年にわたって休職させることで給料を浮かせようとするなどの政策を採ったが、信敬自身が本国に帰国せずに江戸在府のまま藩政を行ったことから、かえって藩政の混乱を招き、改革は失敗に終わった。 |

| 松平信発 | 松平信謹 |

|

文政7年(1824年)5月20日、松平維賢(松平斉孝の弟)の3男として美作津山城で生まれた。天保7年(1836年)から江戸に出て文武に励み、江戸時代後期の動乱が近づく中で諸外国の動向や藩政の事情などに精通し、聡明で知られたという。弘化4年(1847年)、上野吉井藩第8代藩主・松平信任が死去したため、その養子として家督を継いで第9代藩主となる。同年12月に従五位下左兵衛督に叙位・任官する。 |

嘉永6年(1853年)1月20日、出羽国米沢藩主・上杉斉憲の5男として生まれる。万延元年(1860年)5月20日、上野国吉井藩主・松平信発の養子となり、元治2年(1865年)3月26日に養父信発が隠居したため家督を相続する。 |