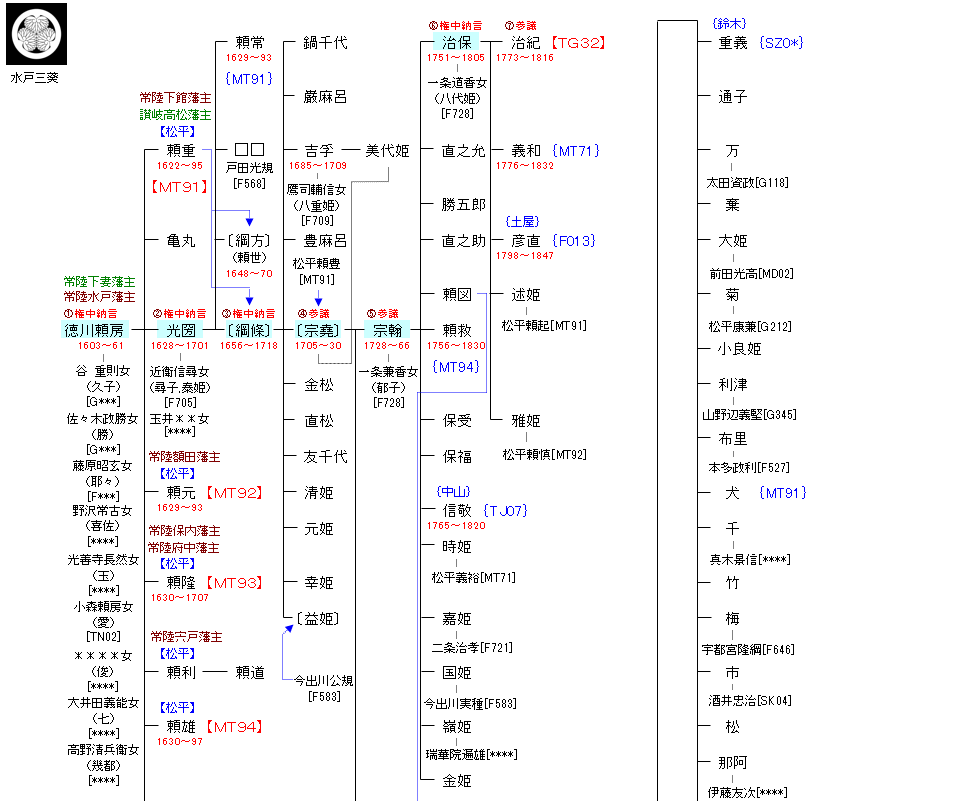

徳川御三家(水戸徳川家)

| TG01:徳川家康 | 松平親氏 ― 徳川家康 ― 徳川頼房 | TG31:徳川頼房 |

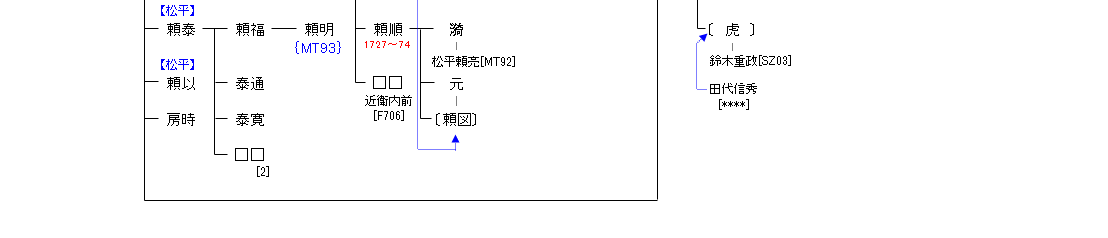

| リンク | TG32・MT91・MT92・MT93・MT94・{MT71}{F013}{TJ07} |

| 徳川頼房 | 徳川光圀 |

|---|---|

|

1603年(慶長8年)、伏見城にて生まれる。1606年(慶長11年)9月23日、3歳にして常陸下妻城10万石を、次いで1609年(慶長14年)1月5日、実兄・頼将(頼宣)の駿河転封によって新たに常陸水戸城25万石を領したが、幼少のため駿府城の家康の許で育てられた。元服後に水戸に入部し、頼将の分家として家を興す。1614年(慶長19年)、大坂の陣では駿府城を守備した。 |

寛永5年(1628年)6月10日、徳川頼房の3男として水戸城下柵町の家臣・三木之次(仁兵衛)屋敷で生まれる。光圀の母は家臣・谷重則の娘である久子で、『桃源遺事』によれば、頼房は三木夫妻に対して久子の堕胎を命じたが、三木夫妻は主命に背いて密かに出産させたという。光圀を懐妊した際に父の頼房はまだ正室を持ってはいなかった。後年の光圀自身が回想した『義公遺事』によれば、母の久子は奥付きの老女の娘で頼房の寵を得て懐妊するが、頼房の側室であるお勝(円理院、佐々木氏の娘)がこれに機嫌を損ねたため頼房は堕胎を命じ、同じく奥付老女として仕えていた三木之次の妻・武佐が頼房の准母であるお梶の方(お勝、英勝院)と相談し、密かに自邸で出産したという。また、光圀の同母兄である頼重出産の際にも同様の先例があったという。『西山遺文』によれば、幼少時には三木夫妻の子として育てられたと言われ、光圀の侍医井上玄桐の記した『玄桐筆事』には生誕後間もない光圀と頼房が対面していることを伺わせる逸話を記している。また、『桃源遺事』『義公遺事』『玄桐筆事』などの伝記史料には幼少時からの非凡を示す逸話が記されている。 |

| 徳川綱條 | 徳川宗堯 |

|

明暦2年(1656年)8月26日、高松藩初代藩主・松平頼重の次男として生まれる。幼名は采女。 |

宝永2年(1705年)7月11日、高松藩第3代藩主・松平頼豊の長男として生まれる。幼名は軽麻呂。高松藩初代藩主・松平頼重の曾孫にあたる。宝永6年(1709年)、水戸藩第3代藩主・徳川綱條(頼豊の伯父)の養嗣子となり、鶴千代と改める。 |

| 徳川宗翰 | 徳川治保 |

|

常陸国水戸藩の第5代藩主。享保13年(1728年)7月29日、徳川宗堯の次男として生まれる。幼名は鶴千代。母は藩主世嗣徳川吉孚(徳川綱條の三男)の一人娘・美代姫。 |

寛延4年(1751年)8月16日、徳川宗翰の長男として生まれる。幼名は英之允、後に鶴千代。 水戸藩中興の祖といわれる。 |