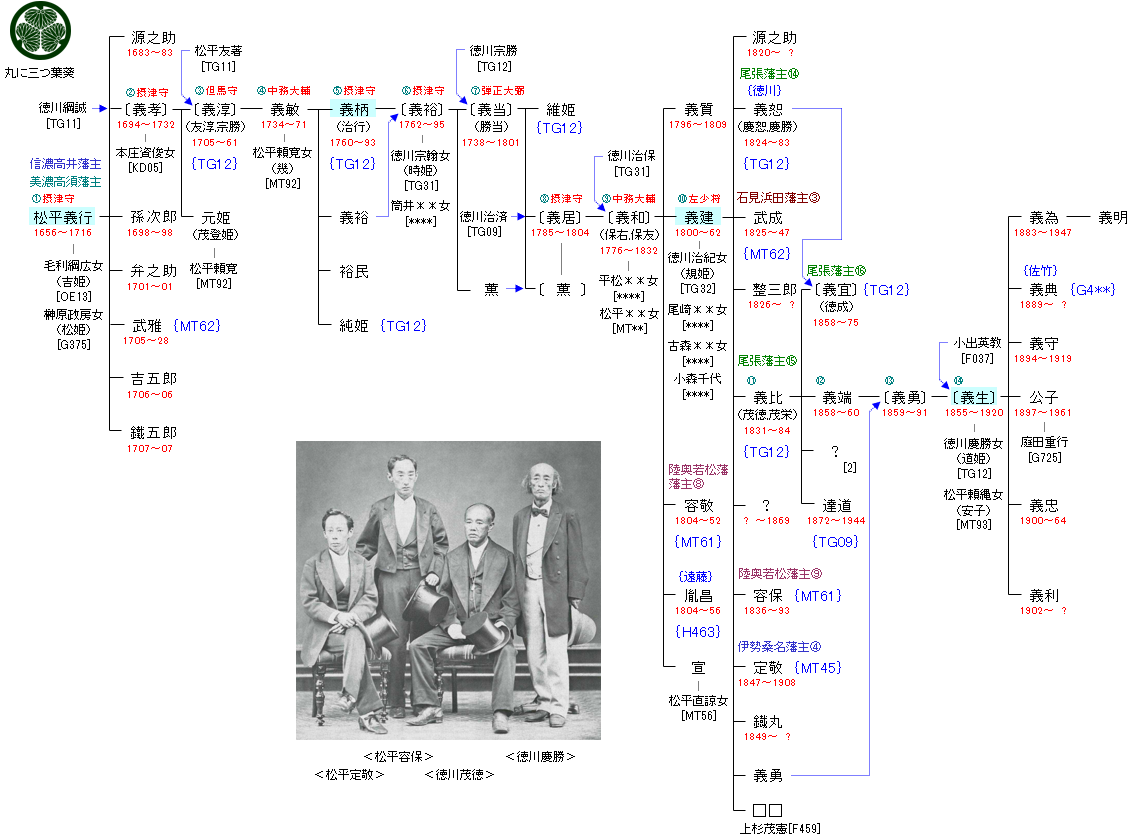

尾張徳川家→高須松平家

| TG11:徳川義直 | 徳川家康 ― 徳川義直 ― 松平義行 | MT71:松平義行 | ● |

| リンク | {MT62}{TG12}{MT61}{H463}{TG09}{MT45} |

| 松平義行 | 松平義柄 |

|---|---|

|

尾張藩主・徳川光友の次男(実は3男)として誕生。母は3代将軍徳川家光の長女・千代姫。 |

美濃国高須藩5代藩主。後に尾張徳川家世子となる。官位は従三位・左近衛中将、参議。 |

| 松平義建 | 松平義生 |

|

寛政11年12月13日(1800年1月7日)、松平義和(保友)の次男として江戸の水戸藩小石川邸で出生した。父・義和は当時水戸徳川家の部屋住み身分であったが、文化元年(1804年)に高須松平家に末期養子として入り、高須藩を相続した。兄・義質が早世したため、文化10年4月23日(1813年5月23日)、嫡子となる。文化12年4月28日(1815年6月5日)、11代将軍・徳川家斉に御目見する。文化13年12月16日(1816年2月1日)、従四位下侍従・掃部頭に叙任される。文政年中に摂津守に改める。父の死去により、天保3年3月6日(1832年4月6日)に家督を相続する。同年12月28日(1833年2月17日)、左少将に任官される。 |

美濃国高須藩第14代(最後)の藩主。丹波国園部藩主・小出英教の次男として誕生した。初名は小出英周。 |