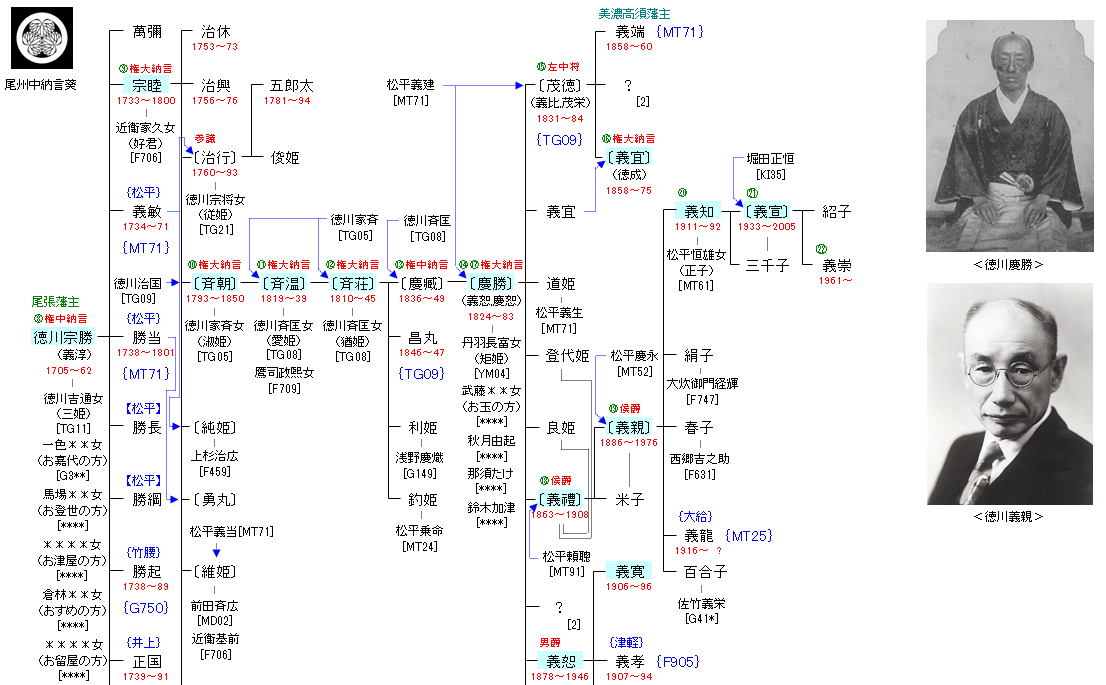

徳川御三家(尾張徳川家)

| TG11:徳川義直 | 松平親氏 ― 徳川家康 ― 徳川義直 ― 徳川宗勝 | TG12:徳川宗勝 |

| リンク | {MT71}{G750}{G531}{F911}{F917}{TG09}{F905}{MT25} |

| 徳川宗勝 | 徳川宗睦 |

|---|---|

|

尾張藩支流川田久保家初代・松平友著(尾張藩主・徳川光友の11男)の長男。官位は従三位,権中納言,右近衛権中将,右兵衛督,但馬守,左近衛少将。 |

幼名は熊五郎。宝暦11年(1761年)、父の死去により跡を継ぐ。父同様に才能に優れ、山村良由や樋口好古らを登用して藩政改革に乗り出した。その結果に行われた新田開発や殖産興業政策、治水工事(熱田での開墾)の多くで成功を収めている。また、問題化していた役人の不正を防止するため、代官制度の整備も行った。農村の支配強化も行い、徴税の確実性を務めている。さらに父の時代に少々厳しくなりすぎていた刑法を改め、寛容なものにしている。藩士に対しても相続制度を確実なものとした。文化的にも父の代に基礎が築かれていた藩校・明倫堂(現・明和高等学校)を創設して藩の教育普及に努めた。 |

| 徳川斉朝 | 徳川斉温 |

|

徳川家斉の弟で一橋家嫡子だった徳川治国の長男。寛政10年(1797年)4月13日、徳川宗睦の養子となる。寛政12年(1799年)、養父・宗睦の死去により家督を相続した。なお、徳川宗睦の死去により、尾張徳川家の徳川義直以来の血統が断絶した。幼少の藩主・斉朝に代わり、藩政は成瀬正典を中心に動かされた。ただし、斉朝の成人後も成瀬は実権を握り続けた。また、成瀬は紀州や水戸の付家老とも連携してその地位拡大に邁進する。 |

11代将軍・徳川家斉の19男。12代将軍・徳川家慶は異母兄。13代将軍・徳川家定,14代将軍・徳川家茂の叔父にあたる。母は側室・お瑠璃の方。正室は田安斉匡の娘・愛姫(俊恭院)、継室は近衛基前の養女(鷹司政煕の娘)・福君(琮樹院)。幼名は直七郎。 |

| 徳川斉荘 | 徳川慶勝 |

|

文化7年(1810年)6月13日、徳川家斉の12男として生まれる。幼名は要之丞。12代将軍・徳川家慶は兄である。 |

兄弟に15代藩主・徳川茂徳,会津藩主・松平容保,桑名藩主・松平定敬などがあり、慶勝を含めて高須四兄弟と併称される。維新後、茂徳とともに朝敵となった容保,定敬の助命に奔走した。明治11年(1878年)、この四兄弟は再会している。 |

| 徳川義宜 | 徳川義禮 |

|

尾張国尾張藩の第16代藩主(最後の藩主)。第14代藩主・徳川慶勝の3男。幼名は元千代。名は義宣、徳成とも呼ばれる。 |

尾張徳川家第18代当主。讃岐高松藩主・松平頼聰の次男。幼名は晨若。1876年5月9日、尾張徳川家14代および第17代当主・徳川慶勝の養子となる。1880年9月27日、家督を相続する。1884年7月、華族令制定にともない侯爵となる。同年9月からイギリスに留学。1887年10月、帰国する。留学によりキリスト教に惹かれるようになったようである。 |

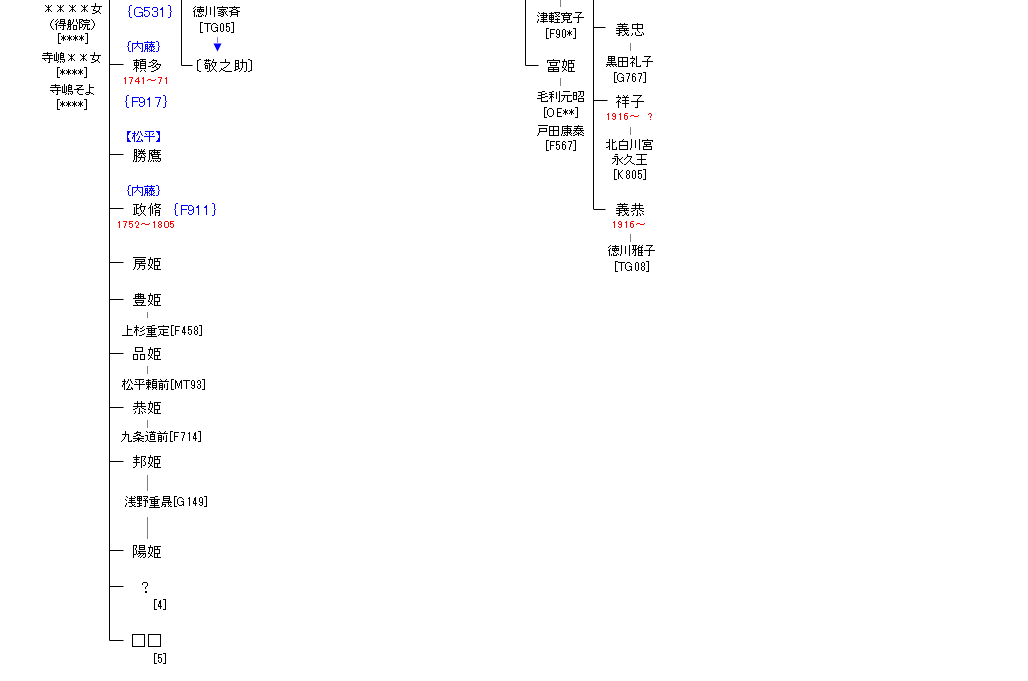

| 徳川義親 | 徳川義知 |

|

尾張徳川家第19代当主。生物学者としては、昭和天皇の兄弟弟子にあたる。近代の尾張徳川家当主として、徳川家の歴史的遺産の保存や社会文化活動に力を注ぎ、植物学者としても林政学の分野で先駆的業績を残した。一方で、本人の意図しない原因で「虎狩りの殿様」の通称が喧伝され、イデオロギーとは無関係に保守・革新の両勢力と奇妙な関わりを持つなど、ユニークな逸話を多く残したことでも知られる。 |

徳川義親の長男として東京に生まれる。母・米子は尾張徳川家第18代当主・徳川義禮の長女。幼名は五郎太。暁星中学校に学ぶ。 |

| 徳川義宣 | 徳川義恕 |

|

旧下総佐倉藩主家当主・堀田正恒伯爵の6男として東京市渋谷区に生まれた。生まれた時の姓名は堀田正祥。学習院幼稚園から学習院大学まで明仁親王の同級生であった(誕生日もわずか1日違い)。1955年11月、学習院大学政経学部経済学科在学中に尾張徳川家第20代当主・徳川義知の婿養子となり、徳川義宣と改名する。 |

旧尾張藩主徳川慶勝の11男。慶勝は1875年に尾張徳川家を再継承したものの、嗣子がなかったために義礼を養子に迎えた。しかしその後に義恕が生まれたため、義恕は1888年6月に分家して一家を建て、慶勝の功績で男爵となった。ちなみに義恕は慶勝の正室・隼子(矩姫)に実子同様に育てられ、成人するまで自分が家を継ぐものと思い込んでいたという。 |

| 徳川義寛 | |

|

1906年(明治39年)、尾張徳川家分家である徳川義恕の長男として東京府に生まれる。1927年(昭和2年)、学習院高等科を卒業し、1930年(昭和5年)、東京帝国大学文学部美学美術史学科を卒業。ベルリン大学留学後、帝室博物館(現東京国立博物館)研究員。1936年(昭和11年)、侍従となる。 |