徳川御三家(尾張徳川家)

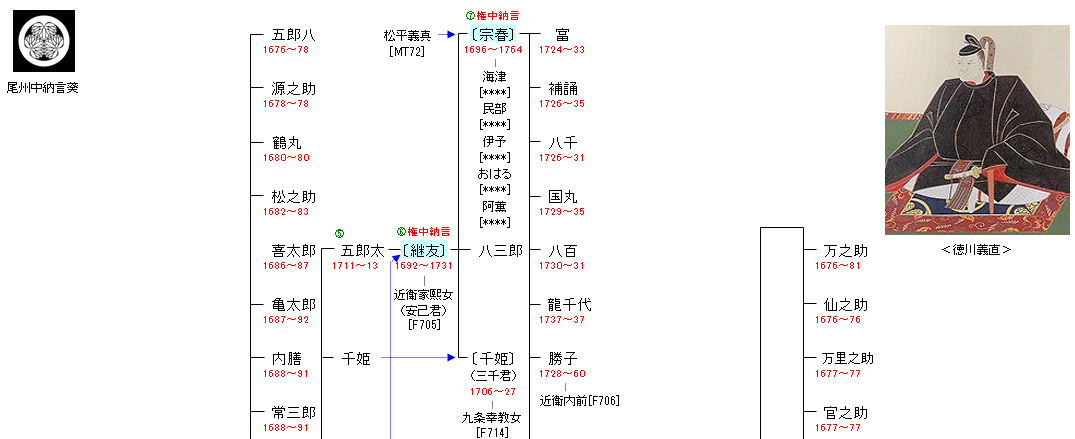

| TG01:徳川家康 | 松平親氏 ― 徳川家康 ― 徳川義直 | TG11:徳川義直 |

| リンク | TG12・MT71・MT72 |

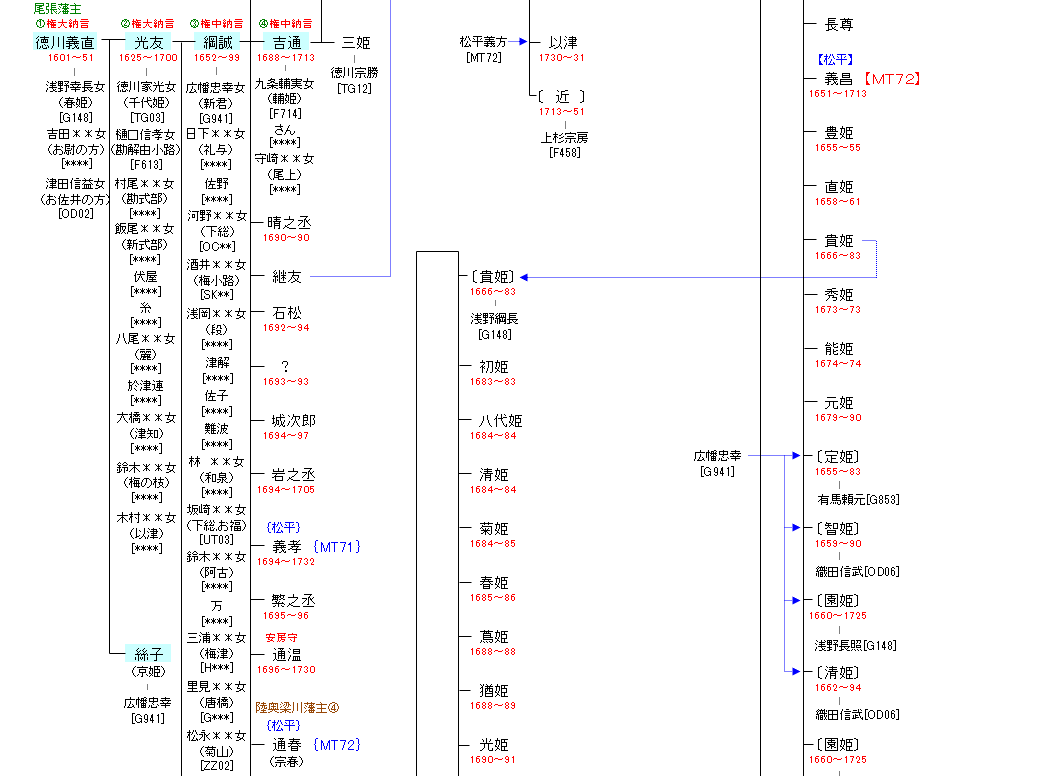

| 徳川義直 | 徳川光友 |

|---|---|

|

はじめ義知・義利と名乗った後、元和7年(1621年)に義直に改名している。柳生利厳より剣術を学び、新陰流第四世を継承した。 |

初名は光義といい、こちらを名乗った期間の方が長い。 |

| 徳川絲子 | 徳川綱誠 |

|

1626年(寛永3年)、名古屋城で誕生した。幼名はお鶴、ついでお京。不幸にも足がやや不自由であったが、母に似て美しく、和歌・管弦をよくし、書画にも巧みで、父・義直から溺愛された。ために他国に嫁ぐことが極端にためらわれ、いたずらに婚期を逸していた。 |

慶安5年(1652年)8月2日、2代藩主・徳川光義(のち光友)の次男として市ヶ谷邸で誕生した。母は徳川家光の長女・霊仙院(千代姫)。幼名は五郎太。 |

| 徳川吉通 | 徳川継友 |

|

元禄12年(1699年)、父の綱誠が48歳で急死したため、その跡を継いで11歳で藩主となった。若年のため、叔父の松平義行が藩政を補佐した。 |

第3代藩主・綱誠の11男。元服の後、兄である第4代藩主・吉通の偏諱を賜って通幸、次いで通顕と改め、さらに将軍・徳川家継の偏諱を賜り継友と改める。 |

| 徳川宗春 | 松平友著 |

|

元禄9年10月26日(1696年11月20日)、尾張藩第3代藩主・徳川綱誠の19男として名古屋城で生まれる。母は側室の梅津(宣揚院)。 |

初名は友親。元禄6年(1693年)、五千石を賜り、翌元禄7年(1694年)にはさらに一万石を与えられる。 |