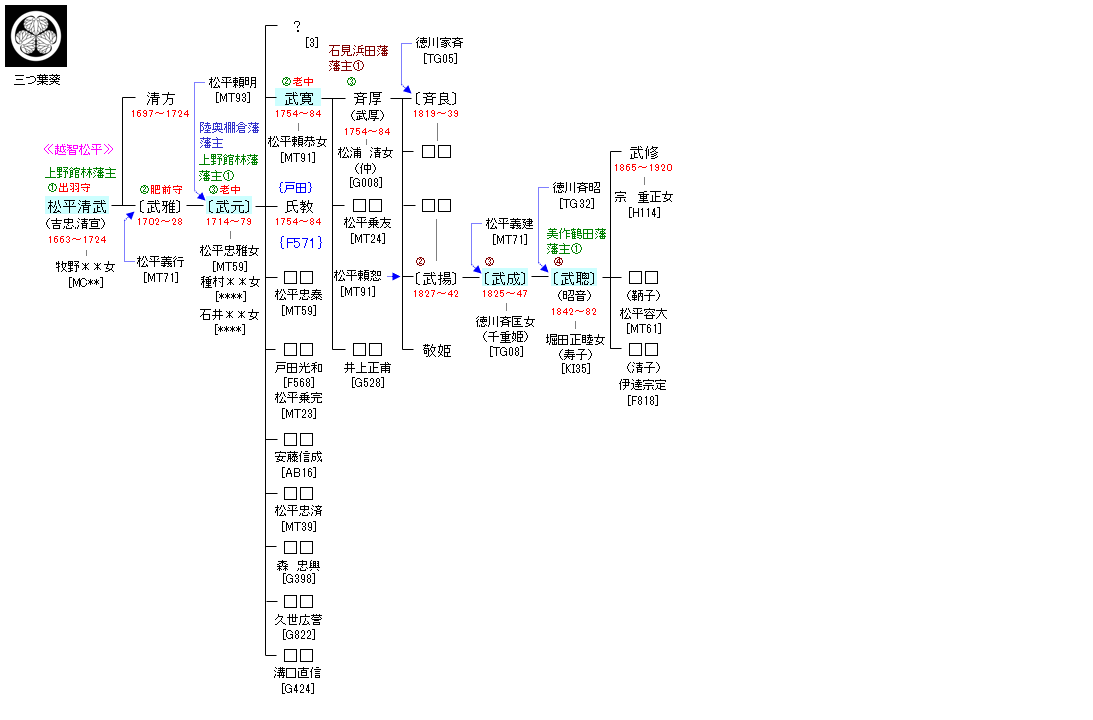

徳川将軍家→越智松平家

| TG03:徳川家光 | 徳川家光 ― 松平清武 | MT62:松平清武 |

| リンク | {F571} |

| 松平清武 | 松平武元 |

|---|---|

|

越智松平家の祖。右近衛将監。寛文3年(1663年)10月20日、甲府藩主・徳川綱重の次男として誕生。徳川家宣と同母弟であったが生母の身分が低かったため、家臣の越智喜清に養われて延宝8年(1680年)5月28日にその家督を継ぐ。元禄10年(1697年)11月には叔父である5代将軍・徳川綱吉に初御目見してその偏諱を授かり、吉忠と名乗る。宝永6年(1709年)に綱吉が没して実兄の家宣が将軍に就任すると、寄合衆に任じられた。この時に家宣と養父の偏諱を合わせて清宣に改名する。 |

越智松平家3代。右近衛将監。親藩(御家門)ながら江戸幕府の寺社奉行,老中を務めた。 |

| 松平武寛 | 松平武成 |

|

越智松平家4代。宝暦4年(1754年】10月7日、先代藩主・松平武元の4男として誕生した。兄3人の早世により嫡子となり、明和5年(1768年)に主計頭に任官する。安永8年(1779年)、父の死去により家督を継ぎ、右近将監に遷任する。安永9年(1780年)に奏者番に任じられる。天明3年(1783年)の天明の大飢饉で大被害を受けたため、救済に尽力し、同時に90歳以上の高齢者に米を与えるなどしている。 |

尾張藩主・徳川慶勝の弟で、会津藩主・松平容保と松平定敬の兄に当たる。天保13年(1842年)、先代藩主の松平武揚が若死にしたため、その養嗣子として跡を継ぐ。藩財政再建のために天保14年(1843年)より倹約令を出し、さらに弘化3年(1846年)には横井小楠の意見を用いて山林の藩経営化や瓦・陶器の製造,養蚕業や製鉄業,製糸業,鉱山開発などの産業奨励に尽力することで藩政再建を目指したが、弘化4年(1847年)9月20日に23歳の若さで死去した。 |

| 松平武聰 | |

|

天保13年(1842年)1月26日、水戸藩主徳川斉昭の10男として生まれる。幼名は十郎麿。徳川慶喜は異母兄に当たる。弘化4年(1847年)11月29日、先代藩主・松平武成の末期養子として越智松平家を相続する。安政元年(1854年)12月15日、従四位下侍従・右近将監に叙任。 |