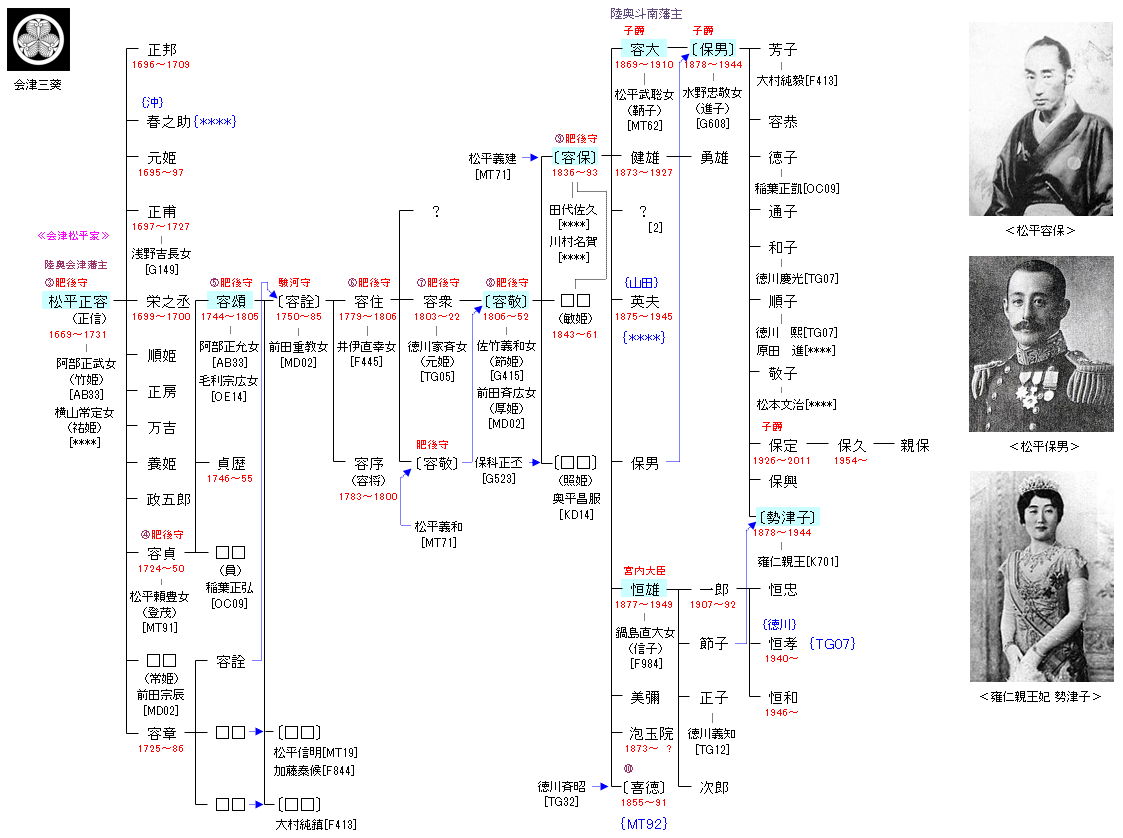

会津松平家

| G524:保科正之 | 徳川秀忠 ― 保科正之 ― 松平正容 | MT61:松平正容 | ● |

| リンク | {TG07} |

| 松平正容 | 松平容頌 |

|---|---|

|

江戸時代前期の陸奥会津藩主。保科松平家第3代。保科正之の6男として生まれる。延宝8年(1680年)、異母兄の正経に子がいなかったため、その養嗣子となる。天和元年(1681年)には兄の隠居に伴い家督を相続し、会津藩第3代藩主となる。元禄9年(1696年)、松平姓と葵の紋の永代使用を許され、名実ともに徳川一門として遇されることになる。 |

4代藩主・松平容貞の長男として誕生。寛延3年(1750年)11月12日、家督を相続する。寛延4年7月(1751年)に幕府より国目付として使番の秋月種蔭らが派遣された。宝暦6年(1756年)9月15日、9代将軍・徳川家重に御目見する。同年12月18日、従四位下に叙位。侍従に任官し肥後守を兼任する。宝暦9年、初めて会津にお国入りする。宝暦10年3月22日、将軍・家重の右大臣転任に伴い上洛し、同年4月25日、左近衛権少将に転任する。肥後守如元。 |

| 松平容敬 | 松平容保 |

|

享和3年12月23日(1804年2月4日)に常陸国水戸藩の徳川治保の次男保友(のちの松平義和)の3男(庶子)として誕生。母は松平氏。文化元年(1804年)に父が尾張藩連枝の高須藩を相続するにあたり、その扱いが問題となった。 |

弘化3年(1846年)に8代藩主・容敬の養子となり、嘉永5年(1852年)に会津藩を継ぐ。万延元年(1860年)に大老・井伊直弼が水戸藩浪士に殺害された桜田門外の変では、水戸藩討伐に反対する。井伊暗殺後に朝廷や薩摩藩の後援で将軍後継となった一橋慶喜,政事総裁職となった福井藩主・松平慶永らが文久の改革を開始すると、文久2年(1862年)に新設の幕政参与に任ぜられ、のち新設の京都守護職に推される。元々病弱な体質でこの当時も風邪をひき病臥していた容保は、はじめ家臣の西郷頼母らの反対により固辞するも、慶永らの強い勧めによりこの大役を引き受けることとなる。 |

| 松平容大 | 松平保男 |

|

会津藩は戊辰戦争で新政府軍に恭順せずに戦い抜いたことから、明治元年(1868年)12月7日、藩領を没収され、前藩主・容保は鳥取藩に、藩主・喜徳(容保の養子)は久留米藩に預けられ、ともに東京に移された。 |

東京出身。1900年(明治33年)12月、海軍兵学校(28期)を卒業。1902年(明治35年)1月、海軍少尉に任官し横須賀水雷団第1水雷艇隊付となり、日露戦争に出征。1905年(明治38年)1月、海軍大尉に昇進し「鎮遠」分隊長として日本海海戦に参戦した。1910年(明治43年)6月、長兄の松平容大の死去に伴い、子女がいなかった容大の子爵位を継承。 |

| 松平節子(雍仁親王妃 勢津子) | 松平恒雄 |

|

父の任地イギリスのロンドンで生まれる。生後数ヶ月で帰国し、その後、北京,天津,ワシントンの領事館・大使館で少女期を過ごす。1925年(大正14年)に渡米し、米国ワシントンD.C.のフレンドスクール(現シドウェル・フレンズ・スクール)で学び卒業。いわゆる帰国子女で英語に堪能なだけでなく、外国人を前にした英語のスピーチはお手のものだったという。 |

1877年(明治10年)4月17日、元会津藩主・京都守護職の松平容保の6男として御薬園で生まれる。母は容保の側室・名賀。 |