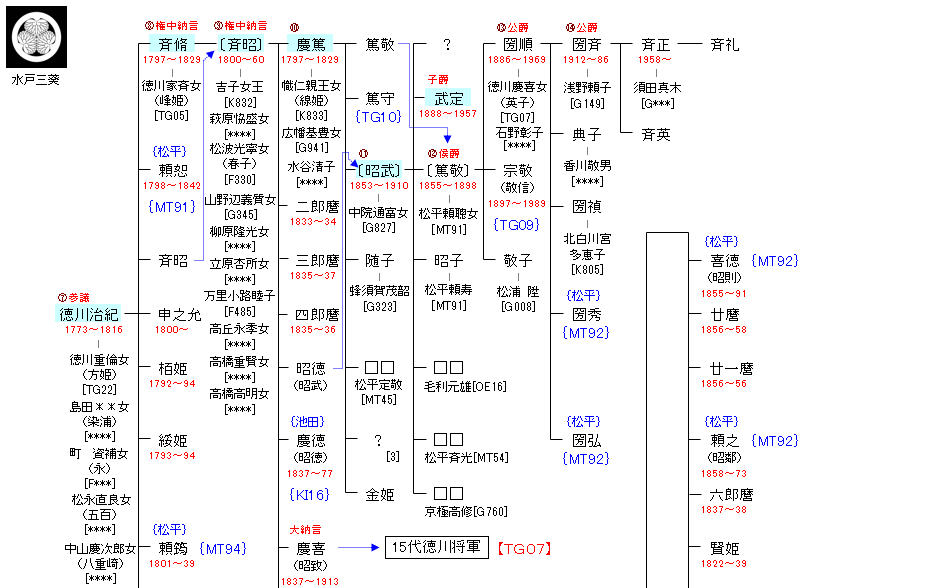

徳川御三家(水戸徳川家)

| TG31:徳川頼房 | 松平親氏 ― 徳川家康 ― 徳川頼房 ― 徳川治紀 | TG32:徳川治紀 |

| リンク | TG07・MT92・MT93・MT94・{MT71}{F013}{TJ07} |

| 徳川治紀 | 徳川斉脩 |

|---|---|

|

安永2年(1773年)10月24日、徳川治保の長男として生まれる。 |

父・治紀の跡を受けて藩主となった。しかし生来から病弱で、国元へ一度も入国しなかったため、藩内の保守派が実権を掌握し、思いのままに藩政を牛耳っていたと言われている。特に、付家老の中山信敬は紀州や尾張の付家老とも連携して大名同等の扱いになるほどに権力拡大する。このために藤田幽谷の進言に従い、中山を排除して藩政改革を画策、信敬は退任するも保守派の反撃で改革は失敗し、金権政治が横行する。 |

| 徳川斉昭 | 徳川慶篤 |

|

寛政12年(1800年)3月11日、徳川治紀の3男として生まれる。生母は権中納言・外山光実の養女(町資補の娘)・補子。初めは父・治紀より偏諱を受けて松平紀教、藩主就任後は将軍・徳川家斉より偏諱を受けて徳川斉昭と名乗った。 |

天保3年(1832年)、水戸藩主徳川斉昭の長男(嫡男)として水戸藩上屋敷に生まれる。幼名鶴千代麿。父・斉昭は、軍事力強化など革新的な藩政改革(天保の改革)を行ったために隠居を命じられた結果、弘化元年(1844年)に家督を相続する。当時の慶篤は幼年であったため、政務は保守派の重臣が補佐した。 |

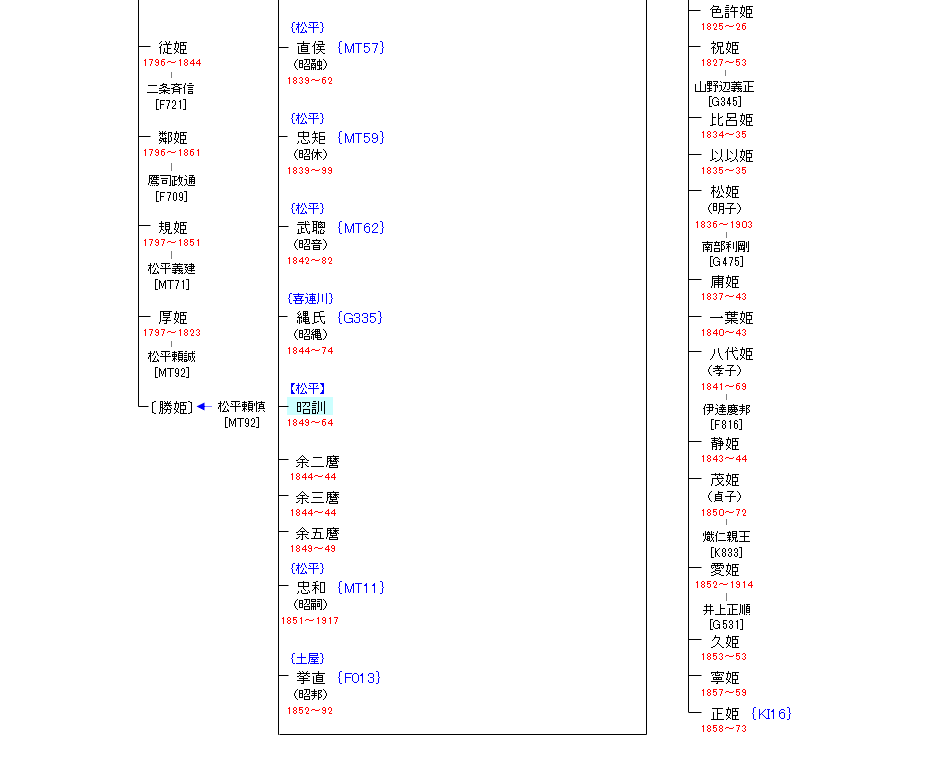

| 松平昭訓 | 徳川昭武 |

|

15代将軍・徳川慶喜の異母弟。徳川斉昭の14男として誕生した。母は万里小路睦子。幼名は余四麿。 |

清水徳川家第6代当主、のち水戸藩最後(第11代)の藩主。第9代水戸藩主・徳川斉昭の18男で、第15代将軍・徳川慶喜の異母弟にあたる。生母は側室・万里小路建房の6女・睦子。 |

| 徳川武定 | |

|

大正・昭和期の海軍技術者。海軍技術中将。工学博士。父・徳川昭武が特旨によって水戸徳川家から分家し、武定に子爵を授けられて松戸徳川家を創設した。 |