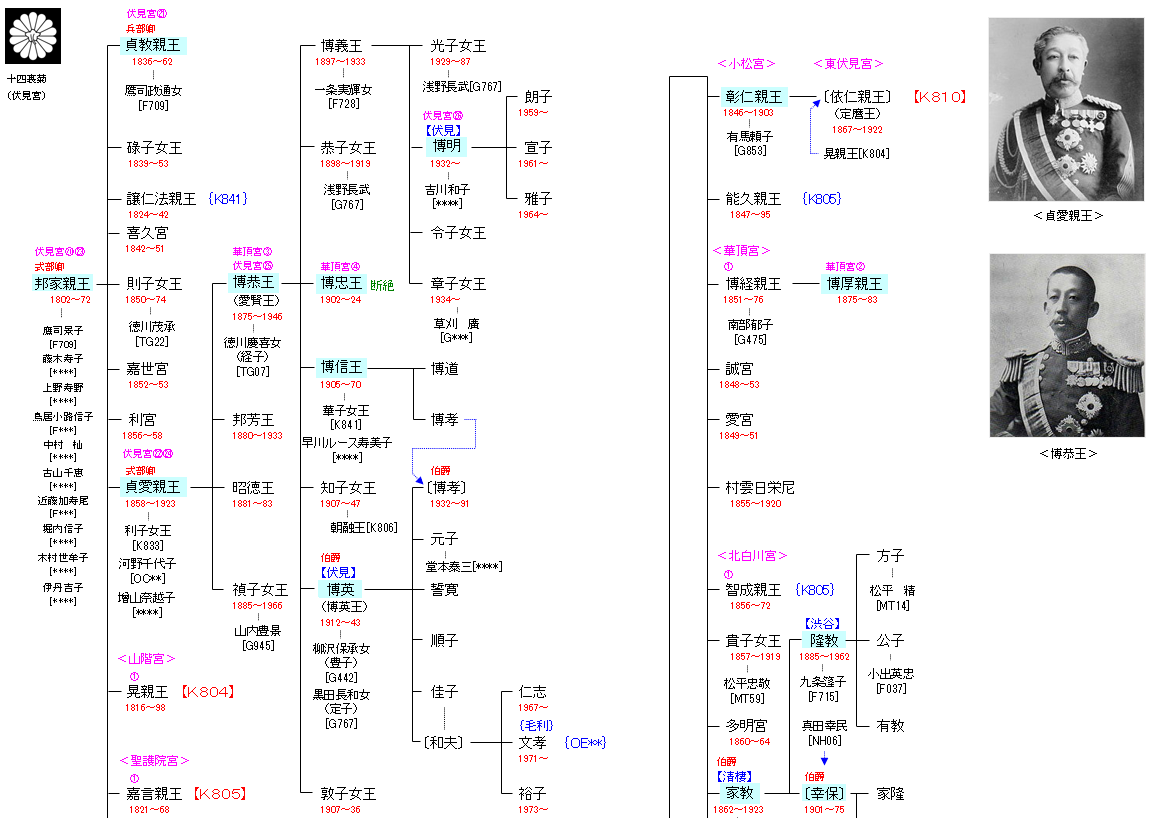

伏見宮

| K802:伏見宮貞清親王 | (栄仁親王)― 貞常親王 ― 貞清親王 ― 邦家親王 | K803:伏見宮邦家親王 |

| リンク | K804・K805・K806・K810・{K841}{G818} |

| 邦家親王 | 貞教親王 |

|---|---|

|

文化14年(1817年)、光格天皇の猶子となり親王宣下を受ける。邦家と命名される。同月元服し、上野太守に補任され三品に叙せられる。天保6年(1835年)、鷹司政熙の女・景子と結婚する。天保12年(1841年)、父・貞敬親王が薨去したことにより伏見宮を相続する。しかし、翌天保13年(1842年)、第6王子・睦宮(のちの貞教親王)に家督を譲り隠居する。親王は落飾し禅楽と号する。 |

晃親王ら兄がいたが、正室との子のため嫡子となる。天保13年(1842年)、父宮・邦家親王の隠居に伴い、7歳で伏見宮家を継承する。 |

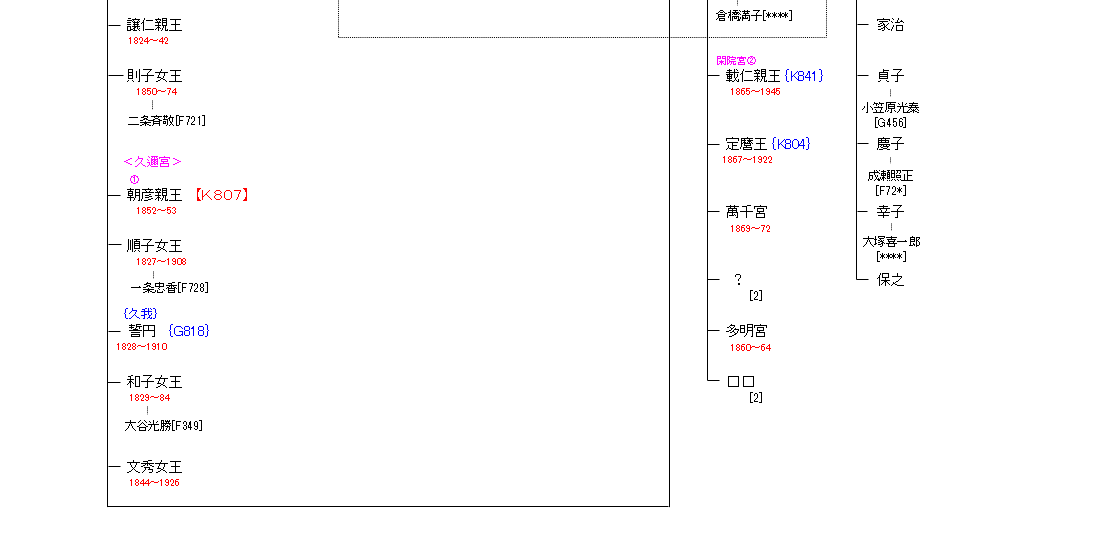

| 貞愛親王 | 博恭王 |

|

親王は初め妙法院を相続したのち孝明天皇の養子となるが、伏見宮貞教親王薨去のため、1862年(文久2年)旧暦11月に還俗し家督を継ぐ。1864年(元治元年)、いったん伏見宮を離れ家督を父宮の邦家親王に渡す。そして、1872年(明治5年)再度伏見宮を継承し第24代となる。 |

貞愛親王と河野千代子との間に第一王子・愛賢として産まれた。当時、貞愛親王は満17歳であった。庶子であったことから、誕生当初は王も与えられなかった。当時の太政官布告によれば、将来的に臣籍降下し華族に列せられる予定であった。 |

| 博忠王 | 博信王 |

|

博恭王が華頂宮当主であった時の王子。1902年(明治35年)1月26日に誕生した第二男子。博恭王が実系である伏見宮を継承するにあたり僅か2歳で華頂宮の家督を継承する。学習院初等科時代は、裕仁親王(昭和天皇)と同級だった。 中等学科四年より海軍兵学校予科に進む。海軍兵学校を卒業し、1922年(大正11年)5月に海軍少尉任官。1923年(大正12年)12月1日、長良型軽巡洋艦2番艦「五十鈴」乗組を命じられる。 |

1925年(大正14年)7月14日に海軍兵学校を卒業した博信は、同日、海軍少尉候補生・「磐手」乗組を命ぜられ、翌年の1926年(大正15年)12月1日に海軍少尉・山城乗組に任命される。また、同年12月7日に臣籍降下し、華頂の家号を賜り侯爵として華族に列せられた。この際、実兄である華頂宮博忠王の死により断絶していた華頂宮家の祭祀を継承した。 |

| 伏見博英 | 伏見博明 |

|

1912年10月4日に誕生。伏見宮博恭王の第4王子。香淳皇后(昭和天皇后)の再従弟にあたる。海軍兵学校(第62期)卒業。同期に同じく戦死した皇族軍人の音羽正彦少佐など。 |

伏見宮博恭王の第一王子博義王の第一王子として生まれる。母は博義王妃朝子。 |

| 彰仁親王 | 博厚親王 |

|

安政5年(1858年)、仁孝天皇の猶子となり、親王宣下を受け純仁親王を号し、仁和寺第三十世の門跡に就任した。慶応3年(1867年)、復飾を命ぜられ仁和寺宮嘉彰親王と名乗る。明治維新にあっては、議定,軍事総裁に任じられた。戊辰戦争では、奥羽征討総督として官軍の指揮を執った。 |

華頂宮博経親王第一王子で伏見宮邦家親王の孫。母は伯爵・南部利剛の長女郁子。 |

| 清棲家教 | 渋谷隆教 |

|

文久2年(1862年)、伏見宮邦家親王の第15王子として江戸で生まれる。幼称は六十宮。慶応2年(1866年)に臣籍降下して真宗仏光寺第25代管長教応(鷹司政通3男)の養子となる。明治元年(1868年)、仏光寺を相続、仏光寺第26代管長となった。明治5年(1872年)には華族に列し、寺の所在地から取った渋谷を家号として、渋谷家教と称した。明治13年(1880年)、大教正。 |

明治18年(1885年)、佛光寺第26代管長渋谷家教(清棲家教)の子として生まれる。明治21年(1888年)に家教は渋谷家を離籍して清棲伯爵家を創設し、隆教が渋谷家の家督を相続することとなったが、幼少であったことから、第25代管長真達の未亡人である真意尼が第27代管長となる。明治29年(1896年)6月9日、男爵に叙される。なお、このとき同時に東西の大谷家(東本願寺,西本願寺)が伯爵に、木辺家(真宗木辺派),常磐井家(真宗高田派),華園家(真宗興正派)が男爵にそれぞれ叙されている(僧侶華族)。 |

| 清棲幸保 | |

|

1901年(明治34年)2月28日、信濃国松代藩第11代藩主・真田幸民の3男として東京府東京市麻布区材木町に生まれる。学習院初等科の頃から、昆虫採集や鳥の標本作成に興じる。学習院では成績優秀かつ容姿端麗で知られた。学習院高等科から東京帝国大学理学部動物学科に進む。在学中、伏見宮家出身で臣籍降下していた清棲家教の養子となり、1923年(大正12年)に養父の死に伴って家督を相続し、同年8月10日に伯爵を襲爵した。1925年(大正14年)には伏見宮博恭王の第二王女・敦子女王と結婚。 |