|

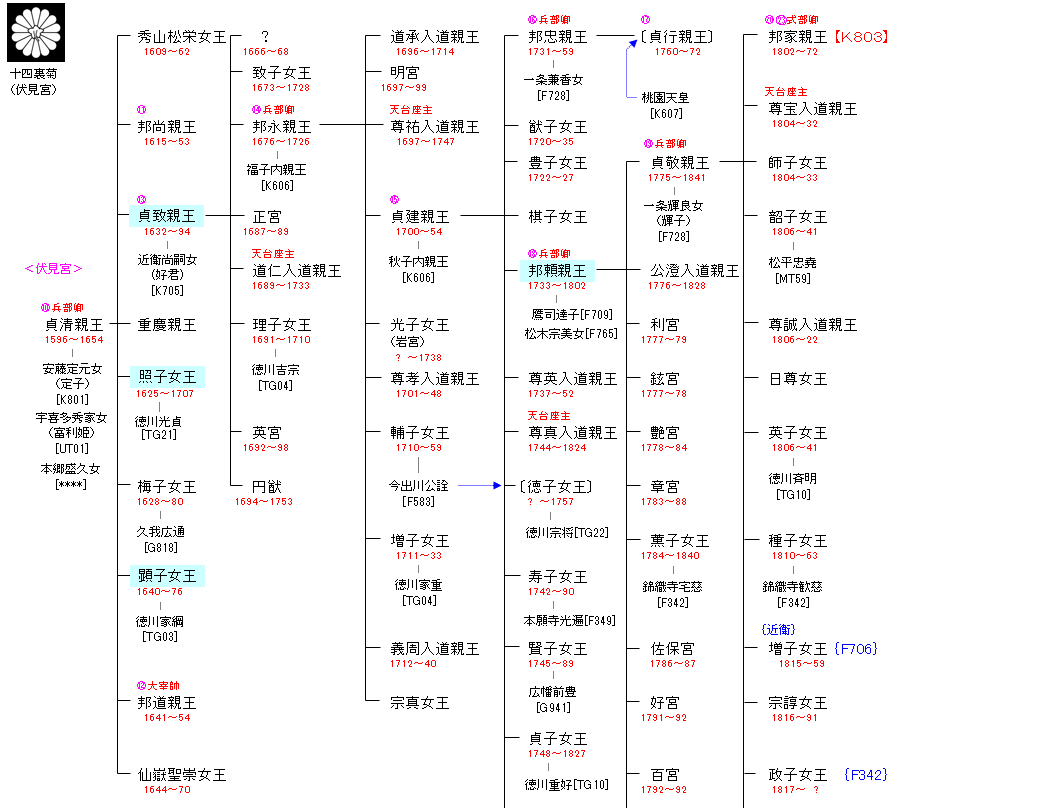

寛永9年(1632年)に伏見宮貞清親王の庶子として生まれた。母親は安藤定子といい、伏見宮邦茂王の子孫。

『忠利宿禰記』によると、12~13歳の時に丹波国から上洛し、京都西陣の刀鍛冶である埋忠(明珍とも)の弟子となり、18歳の時まで長九郞と称した。『津田蔵書安藤家系』によると、貞致の母の妹は埋忠明珍の妻であったという。慶安2年(1649年)には明珍の弟子を辞めて丹波国の伯父・安藤定実(安藤定次とも)の邸宅に戻った。

この頃、伏見宮では後継者をめぐって争いが起きており、貞清親王の2人の息子の邦尚親王と邦道親王のどちらを後継者にするか揉めていた。伏見宮家では、歴代当主の実名の第一字は「貞」と「邦」を交互に用いていたことから、邦道親王は邦尚親王ではなく貞清親王の後継者として考えられていたとされる。慶安2年(1649年)に邦道親王が親王宣下され継嗣となった。しかし、邦尚親王派らは宮家に戻ってきた貞致親王を担ぎ上げることで巻き返しをはかろうとした。

慶安4年(1651年)には、安藤定明の子で安藤一門の本家である安藤定為が、分家出身の従姉・安藤定子と彼女から生まれた貞致親王を預かっている。『安藤略系』「長松軒惟翁傳」によると、定子は定明の養子となったとされており、それはこのタイミングであると考えられる。丹波の為明邸にいた貞致親王は、承応元年(1652年)に、21歳にして邦尚親王派の働きかけもあり、父・貞清親王の招きによって帰洛した。

しかし、まもなくして貞致親王の後ろ盾である異母兄の邦尚親王が死去したことで貞致の立場も危うくなり、承応2年(1653年)には、再び讒言により出奔した。『津田宗氏秘記』によれば、貞致親王と対立していたのは、伏見殿諸大夫の生島右京亮盛勝,内本左京亮吉泰らと伏見宮邦道親王の母,伏見宮邦尚親王の母であったという。この際、貞致親王を引き取ったのは、かつての師匠である明珍であり、承応2年(1653年)から万治3年(1660年)に親王宣下を受けるまで明珍は貞致親王を保護した。

承応3年(1654年)に貞清親王,邦尚親王,邦道親王が立て続けに薨去し、伏見宮家は断絶の危機に直面した。邦道親王派の諸大夫達は、貞致親王の家督継承を阻止するために後水尾法皇の皇子を伏見宮家に迎え入れ、貞致親王を出家させる計画を立て、法皇からも認められたという。安藤定為は庭田雅純や三木冬仲に相談し、武家伝奏であった清閑寺共房と野宮定逸が江戸幕府に訴えたところ、幕府の命によって京都所司代・板倉重宗が精察することとなった。これにより伏見宮の落胤であると認められ、久我広通の後見のもとに伏見宮を継いだ。万治3年(1660年)10月17日に親王宣下、27日に元服し、後水尾院と東福門院の猶子となり、弾正尹に任ぜられる。寛文5年2月18日に二品に叙せられ、兵部卿及び式部卿に任ぜられた。

寛文2年(1662年)4月25日には和歌会を開いており、八条宮智忠親王も「香久山や天の岩戸も春に明て霞かかれる峯の真榊」という貞致親王を皇族として扱う歌を寄せていることからも、当時から貞致親王は皇族からも皇族(伏見宮家の子孫)であると認識されていたことがわかる。

|

伏見宮貞清親王の娘として京都で生まれた。明暦3年(1657年)、徳川御三家の一つである紀州家の2代藩主・徳川光貞と縁組。同年11月に和歌山城へ入り、婚礼の式を挙げた。これ以後、紀州家では、5代・吉宗,7代・宗将,14代・茂承の正室を伏見宮家から迎えているが、和歌山城で婚礼を挙げたのは照子女王だけである。

この光貞との婚姻の経緯には、照子女王の妹であり4代将軍・徳川家綱の御台所である顕子女王付きの上臈御年寄・飛鳥井局が、いまだ定まる縁のない御台所の姉を心配して、家綱付きの御年寄である矢島局を通して家綱に言上し、光貞との縁組を勧めたという説がある。しかし一方では、顕子女王と家綱との縁組にも関わっていた東福門院の意向であったという説もある。

婚礼の後は、和歌山城から江戸赤坂の紀州藩邸へと住まいを移し、以後は御簾中様と称されたが、光貞との間に子供はできなかった。

宝永2年(1705年)、光貞が没すると落飾して「天真院」と号した。光貞逝去からわずか2年後の同4年(1707年)2月26日に83歳で没した。墓所は報恩寺と池上本門寺にある。

大田区池上にある妙教山法養寺には、寛文3年(1663年)に照子女王が寄進した釈迦涅槃図繍仏(縫物師・戸塚七兵衛の作)が存在する。

|