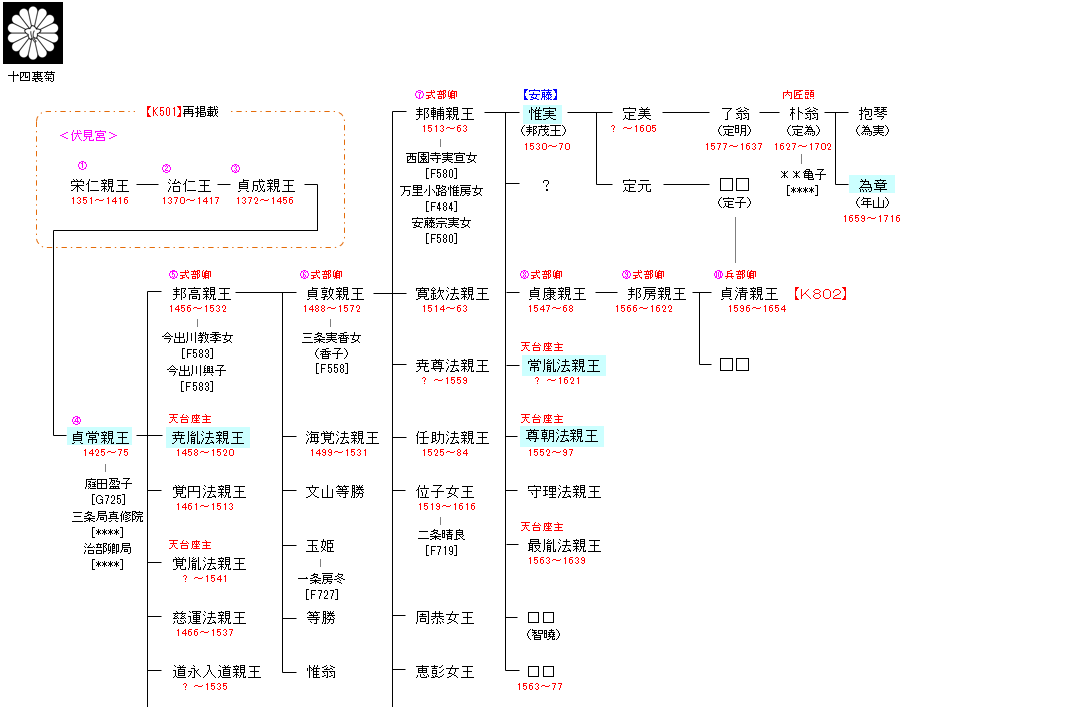

伏見宮

| K501:光厳天皇 | 光厳天皇 ―(栄仁親王)― 貞常親王 | K801:伏見宮貞常親王 |

| リンク | K802 |

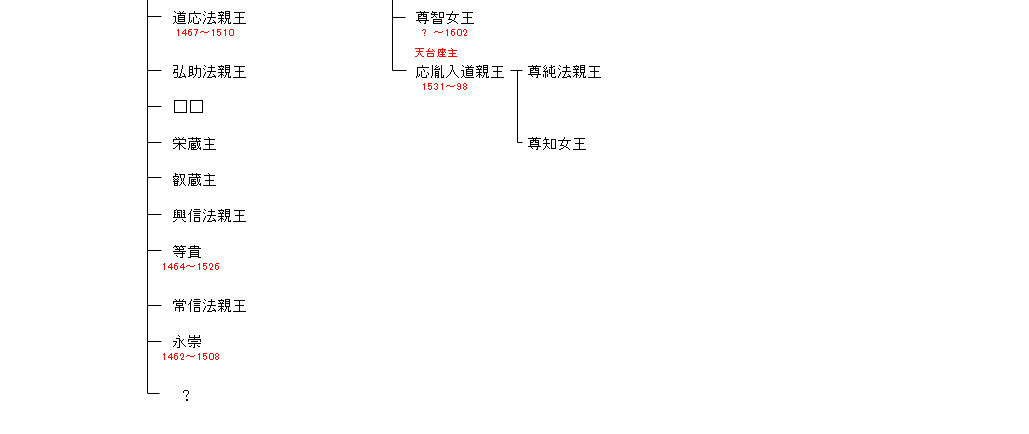

| 貞常親王 | 尭胤法親王 |

|---|---|

|

3歳の時に兄の彦仁(後花園天皇)が践祚し、将来の親王宣下の可能性が出てきたことから父の貞成親王はその将来に気を配り、当時の代表的学者であった中原康富を侍読として招くなど最大限の配慮を示した。後花園は後小松上皇の猶子として即位した経緯から、後小松の生前には実家の待遇改善には消極的であったが、永享5年(1433年)に後小松が死去すると積極姿勢を示し、庭田重賢(後花園と貞常の母・幸子の甥)を通じて、貞常を元服させたうえで親王とし、さらに貞成に上皇の尊号を奉る意向を伝えた。 |

応仁2年(1468年)、京都三千院で出家した。後花園天皇の猶子となって文明3年(1471年)に親王宣下を受ける。明応2年(1493年)、天台座主に就任し、焼失した比叡山根本中堂の再建に尽力した。 |

| 安藤惟実(邦茂王) | 安藤為章 |

|

三好氏や細川氏らによる戦乱を避けて、祖父・安藤宗実の領地であった丹波国桑田郡小口村に逃れた。著作に『千年山八境記』がある。永禄13年(1570年)4月11日に41歳で死去した。 |

江戸時代初期から中期にかけての国学者。年山と号する。伏見宮に仕える安藤朴翁の次男として丹波国桑田郡に生まれる。母は歌人の安藤亀子。 |

| 常胤法親王 | 尊朝法親王 |

|

伏見宮邦輔親王の第4王子。母は万里小路惟房の娘。 |

天文19年(1550年)に尊鎮法親王が亡くなった後、空席が続いていた青蓮院門跡をわずか4歳で継承するが、門跡の職務を行い得なかった。これに対して青蓮院傘下とされていた浄土真宗本願寺の顕如は朝廷に働きかけて、永禄2年(1559年)に本願寺の門跡昇格を果たしている。成長後の尊朝法親王は書道に優れ、青蓮院流から別流の尊朝流を創立した。また、越後国の戦国大名・上杉景勝と親交があった。同国内で新発田重家が反乱を起こした際の天正15年(1587年)、景勝の要請を受け、新発田重家に対し和睦を勧告する使者を派遣している。 |