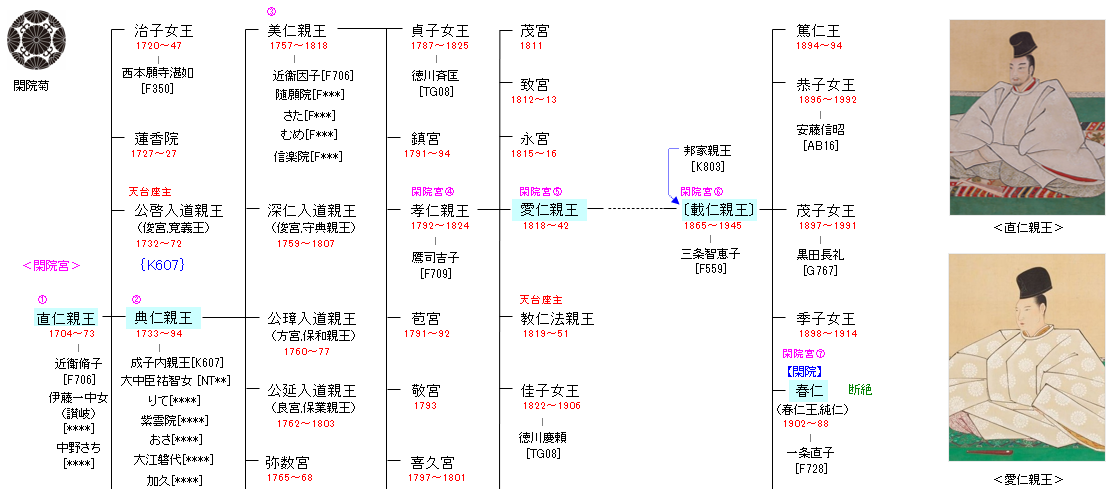

<伏見宮 ― 梨本宮>

| K606:霊元天皇 | 霊元天皇 ― 直仁親王 | K841:閑院宮直仁親王 | ● |

| リンク | {K607}{K608}{F709} |

| 直仁親王 | 典仁親王 |

|---|---|

|

当時、既にあった宮家(伏見宮・有栖川宮・桂宮)は何れも天皇とは遠縁であり、皇統の断絶を危惧するも即位となれば天皇の近親者が相応しいとの考えから、宝永7年(1710年)8月10日、新井白石の建議により創設された。 |

閑院宮直仁親王の第二王子として生まれる。寛保2年(1742年)、中御門天皇の猶子となり、その翌年に親王宣下を受けた。延享元年(1744年)、元服して大宰帥に任ぜられ、以後、典仁親王は「帥宮」と呼ばれた。寛延元年(1748年)、朝廷から二品に叙せられ、随身兵仗を賜わった。翌年、成子内親王を妃とする。宝暦3年(1753年)、父・直仁親王の薨去により、閑院宮を嗣ぐ。 |

| 愛仁親王 | 載仁親王 |

|

文政11年(1828年)に親王宣下・元服。天保11年(1840年)にはとこにあたる敏宮淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女、孝明天皇と和宮親子内親王の異母姉)と婚約するも婚儀前に死去した。 |

3歳で出家し真言宗醍醐派総本山三宝院門跡を相続するが、1871年(明治4年)、伏見宮に復籍のうえ、翌年に前当主閑院宮第5代・愛仁親王の没後、孝仁親王妃・吉子が当主格に遇されていた閑院宮家を継承する。 |

| 閑院春仁 | |

|

学習院初等科を健康上の理由で長期休学し、その後、1924年(大正13年)7月に陸軍士官学校を卒業。原隊である近衛騎兵連隊にて見習士官を経て同年10月、陸軍騎兵少尉に任官。 |