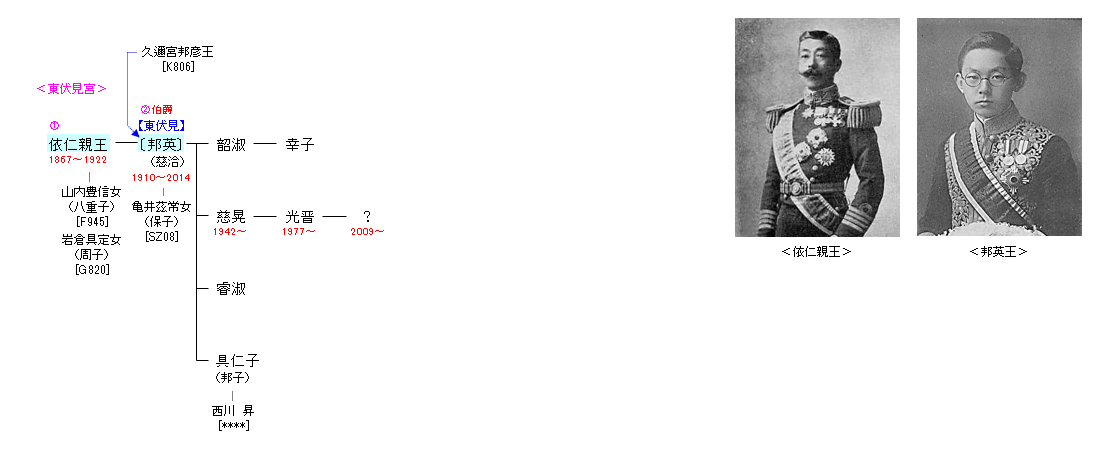

|

初め名を定麿王という。1868年(慶応4年)2月、円満院門跡の相続が内定するが、明治維新により実現しなかった。1869年(明治2年)2月、兄宮・山階宮晃親王の養子となる。1877年3月、海軍兵学校に予科生として入学する。1884年4月、海軍兵学校を中退し、イギリス留学のために出発する。1885年12月に小松宮彰仁親王の養子となり、1886年5月に親王宣下を受け、明治天皇猶子となり名を依仁と改める。

1887年(明治20年)7月、イギリスからフランスに移り、ブレスト海軍兵学校に入学する。1890年7月にブレスト海軍兵学校を卒業し、8月に海軍少尉に任官する。1892年2月、帰国する。以後は海軍軍人として生涯を歩み、横須賀鎮守府司令長官,第二艦隊司令長官を歴任。

1903年(明治36年)1月、小松宮彰仁親王の願い出により、新たに東伏見宮を創設した。彰仁親王とは生前折り合いが悪かったようである。依仁親王は、英国ジョージ5世の戴冠式に東郷平八郎,乃木希典を随員として参列したほか、大日本水産会総裁,日仏協会名誉総裁などを歴任する。

1918年(大正7年)7月、海軍大将に進む。1922年(大正11年)、56歳で薨去。薨去に際し大勲位菊花章頸飾と元帥の称号を賜った。親王には継嗣が無く、東伏見宮は一代で廃絶となった。なお、晩年の依仁親王は久邇宮邦彦王の3男・邦英王を養子のようにしており、東伏見宮家の祭祀を継がせた。

|

1910年(明治43年)、久邇宮邦彦王の第三男子として誕生。東伏見宮依仁親王・同妃周子より実子のようにかわいがられており、依仁親王夫妻には子女がなかったため、邦彦王と相談の上、当時9歳であった邦英王を東伏見宮に永く預かりの形で迎えることとなり、邦英王は、1919年(大正8年)10月26日の吉辰を卜して東伏見宮邸に移った。

邦英王は依仁親王薨去の際は御沙汰によって葬儀の喪主を務めた。事実上、邦英王は、宮家の継承者であったといえる。しかし、旧皇室典範は、皇族に養子を認めていなかったため、邦英王は東伏見宮を皇族としては継承することができなかった。

邦英王は、1930年(昭和5年)5月に成年となり、勲一等に叙され、貴族院皇族議員となる。しかし、東伏見宮家の祭祀を継承するため、1931年(昭和6年)の紀元節に臣籍降下の願出をなした。この願は、皇族会議及び枢密院の諮詢を経て允可され、同年4月に「東伏見」の家名を賜い、華族に列せられ伯爵を授けられた。なお、皇族の身分を離れたことで貴族院議員の資格も消滅した。

伯爵東伏見邦英となったあと、1931年(昭和6年)に、仏教の美術関係の書物として『宝雲抄』を刊行した。1934年(昭和9年)に京都帝国大学文学部史学科を卒業後、1939年(昭和14年)度から8年間、同大学で古代美術史などの講師を務めている。また1932年(昭和7年)には、ピアニストとして、近衛秀麿指揮の新交響楽団(NHK交響楽団の前身)とともに録音演奏を行った。

その後、1945年(昭和20年)に京都の青蓮院で得度、1952年(昭和27年)に善光寺大勧進の住職に就き、1953年(昭和28年)に青蓮院門跡の門主となって法名を「慈洽」と称し、長らく門主の地位にあった。1956年(昭和31年)、「飛鳥時代の芸術研究」によって京都大学から文学博士の学位を授与される。1985年(昭和60年)より終生、京都仏教会会長を務めた。1982年(昭和57年)におきた古都保存協力税問題(古都税問題)では古都税反対運動の先頭に立ち指導に当たり古都税を廃止することで収束させた。また、住職世襲問題では天台宗教団と鋭く対立し、ついに世襲を認めさせた事件も起こしている。その結果として2004年(平成16年)2月に青蓮院の執事長であった次男・慈晃に門主の地位を譲り、青蓮院門跡名誉門主に就いた。

2009年(平成21年)9月30日に夫人の保子が死去。2014年(平成26年)1月1日に遷化。103歳没。臣籍降下をした記録の確かな元皇族の中では歴代最長寿となった。

|