|

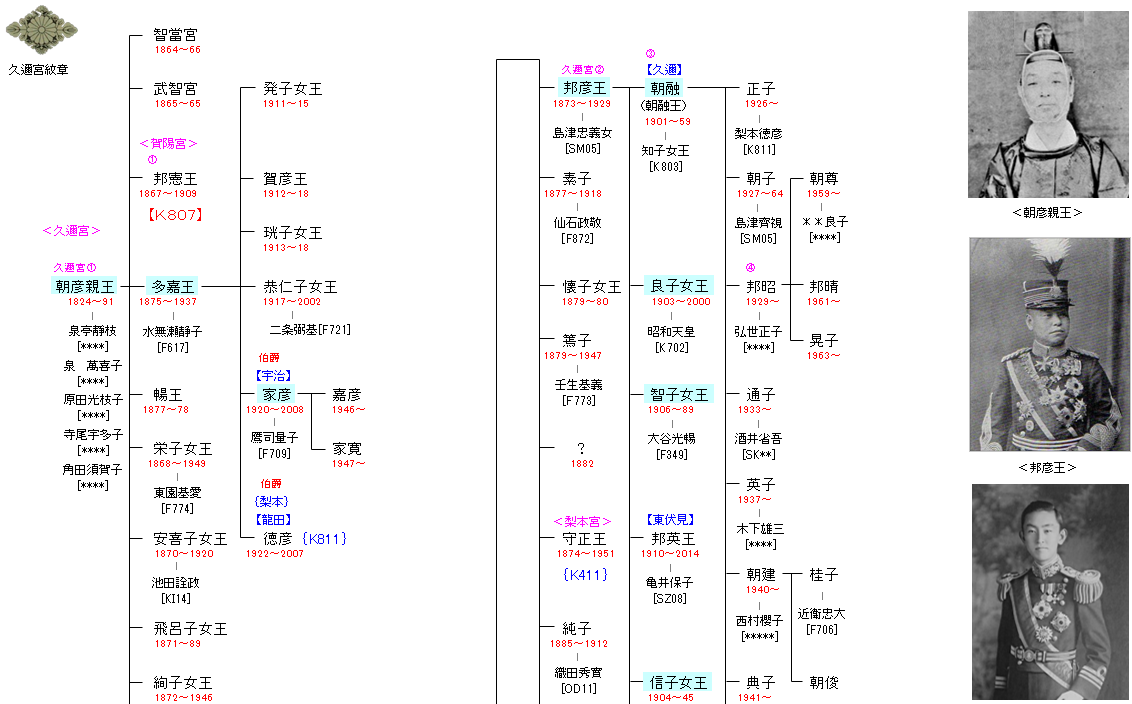

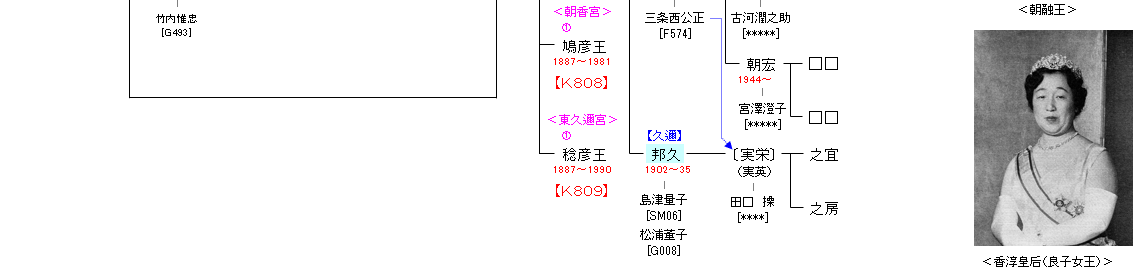

通称に中川宮他多数。諱もたびたび改名している。香淳皇后(昭和天皇后)の祖父。

天保7年(1836年)、仁孝天皇の猶子となり、翌天保8年(1837年)に親王宣下、成憲の名を下賜される。天保9年(1838年)に得度して尊応の法諱を賜り、奈良興福寺塔頭・一乗院の門主となる。嘉永5年(1852年)、青蓮院門跡の第47世門主に就き、法諱を尊融と改める。青蓮院が宮門跡で、粟田口の地にあったことから、歴代門主同様青蓮院宮または粟田宮と呼ばれた。その後には第228世天台座主にも就いている。

尊融は天台座主,護持僧としての祈祷・勤行を通じて孝明天皇に接するうちに政治向きの相談相手ともなっていった。また嘉永7年(1854年)に御所で火事が起きると、青蓮院門跡となっていた尊融はいち早く孝明天皇が避難していた下賀茂神社に駆け付け、青蓮院を内親王の仮住まいに提供し、天皇の信頼を得た。

尊融入道親王は日米修好通商条約の勅許に反対し、江戸幕府13代将軍・徳川家定の将軍継嗣問題では一橋慶喜を支持したことなどから大老・井伊直弼に目を付けられ、安政6年(1859年)には安政の大獄で「隠居永蟄居」を命じられる。このため青蓮院宮を名乗れなくなった尊融入道親王は、相国寺塔頭の桂芳軒に幽居して獅子王院宮と呼ばれた。

井伊大老が翌万延元年(1860年)に桜田門外の変で暗殺され、文久2年(1862年)に赦免されて復帰した尊融入道親王は、同年には青蓮院門跡のまま孝明天皇の相談相手、政治顧問として国事御用掛に任命され朝政に参画、翌文久3年(1863年)8月27日には還俗して中川宮の宮号を名乗る。一般にはこの中川宮の名が知られている。

文久3年前半は長州藩を中心とした尊王攘夷派公卿が朝廷の主流だった。そして尊攘派の志士たちの朝廷工作活動は、いかに朝廷に幕府を制御させるかという点に目標が移っていた。それが大和行幸の詔だった。孝明天皇が大和に行幸し、その際に天皇自ら攘夷のための軍議を開き、それによって自動的に幕府から軍事権および施政権を取り返すという企てである。その上で勅許を待たずに条約を批准した幕府にこそ最も攘夷を実行すべき責任があり、当然取るべき責任を取らせようという算段でもあった。

公武合体派の領袖であった中川宮は長州派公卿や尊攘討幕派の志士たちから嫌われ、真木和泉らの画策によって「西国鎮撫使」として都から遠ざけられそうになった。しかし中川宮はこれを固辞し、政敵であり長州派の有力者のひとりだった大宰帥・有栖川宮熾仁親王にその役目を譲った。

即時攘夷は難しいと内心考えていた孝明天皇は三条実美らの尊攘過激派が勝手に大和行幸の詔を出すと、中川宮を呼び、よろしく対処せよと命じたため、「朝彦命脈あるかぎりはその説を斥け、佐幕の議を唱えん」と答えたという。孝明天皇から内意を得た中川宮は京都守護職を務める会津藩主・松平容保,薩摩藩の高崎左太郎,前関白の近衛忠煕,左大臣・二條斉敬らと謀り、八月十八未明に急遽参内し会津藩兵に御所の門を固めさせ、長州勢を追い払い、三条らの参内を禁ずる八月十八日の政変を断行した。

同年、元服を済ませて朝彦の諱を賜り、親王任官職の二品弾正尹に任じられる。以後は弾正尹の通称である尹宮とも呼ばれた。

八月十八日の政変により長州派公卿と長州藩勢力が朝廷から駆逐される(七卿落ち)と、朝彦親王や関白・二条斉敬は孝明天皇の信任を受けるが、これは同時に、下野した長州藩士や長州系尊攘志士たちの恨みを買うこととなり、「陰謀の宮」などと呼ばれるようになった。元治元年(1864年)、因幡国鳥取藩士・河田景与らを中心とした一部の尊攘派は、朝彦親王邸への放火や松平容保の襲撃を計画、長州藩と長州派公卿との連絡役でもあった古高俊太郎に大量の武器を用意させた。しかし、計画途上で古高が新選組に捕らえられ、6月5日の夜に関与していた者の多くが潜伏していた三条木屋町の旅館・池田屋で闘死、もしくは捕縛された(池田屋騒動)。この年、宮号を引っ越し先の屋敷の栢の木から賀陽宮に改め、公武合体派の重鎮として孝明天皇を補佐した。京都御所南方の旧恭礼門院の女院御所跡地に屋敷が与えられ、賀陽宮は家禄1500石で宮家の列に新しく加わった。

同年7月19日、長州藩兵が京都へ攻め上る蛤御門の変が勃発、その懲戒として幕府は前後2度にわたる長州征討を行ったが、1度目は長州藩のあっけない降伏により短期間で終結、慶応2年(1866年)に行われた2度目の征伐では長州藩の前に敗北を重ねる中で、幕府は14代将軍・徳川家茂を病で失い、同年9月に実質的な敗北のもと長州藩と和睦した。12月には家茂の後を追うように孝明天皇が崩御し明治天皇が即位、それに伴い尊攘派公卿が逐次復権、朝彦親王らは朝廷内で急速に求心力を失ってゆく。一方幕府では15代将軍となった徳川慶喜が意表をつく大政奉還によって国政の主導権を確保しようとしていた。

慶応3年(1867年)12月9日、小御所会議において王政復古が決定し、これに伴い長州藩主・毛利敬親・広封父子や、有栖川宮熾仁親王,中山忠能,三条実美,岩倉具視ら全ての討幕派・尊攘派公卿が復権。朝彦親王は1868年(明治元年)8月に徳川慶喜へ密使を送るなどし陰謀を企てたとして親王位を剥奪され、広島藩預かりとなった。翌1869年(明治2年)3月6日には安芸国で幽閉されることとなった。

1870年(明治3年)閏10月、政府から京都の伏見宮邸に護送する命令が下り、帰京。明治5年1月、謹慎を解かれて、伏見宮家の一員に復帰する。同年7月、東京移住を命令されるものの京都で暮らし続ける。

1875年(明治8年)4月、一代宮家となる。同年5月、新たに久邇宮家を創設する。1883年(明治16年)7月11日、二代皇族に列せられた。1887年(明治20年)、次男・邦憲王が病弱のため、三男・邦彦王を継嗣と定める。1889年(明治22年)の旧皇室典範成立により、久邇宮家を含む全ての宮家が永世皇族となった。

1875年(明治8年)7月、伊勢神宮の祭主に就任する。かつて天台座主を務めたこともあることから、神道界と仏教界の両方における要職を務めた珍しい例といえる。神職を育成する数少ない大学、皇學館大学の創始者としても知られるほか、親王が書き残した日記は『朝彦親王日記』と呼ばれ、幕末維新史料として重視されている。

朝彦親王は当初は伏見宮貞敬親王の子とされていたが、皇室典範制定直後の1889年(明治22年)11月、貞敬親王の子の邦家親王の子であると訂正がなされた。これにより継承順位が17位から10位に上昇した。1890年(明治23年)2月、貴族院皇族議員に就任。1891年(明治24年)10月25日、S状結腸潰瘍のため死去。墓所は泉涌寺。

|

1909年(明治42年)9月23日、伊勢神宮祭主となる(男性の祭主としては最後)。

1907年(明治40年)に皇室典範が増補され、王が臣籍降下し華族となる道が開けた。従来は男子皇族の臣籍降下は認められておらず、男子が絶えぬ限り皇族が増え続けることとなっていた(永世皇族制)。しかし、皇族が養子をとることは禁じられていたため、男子のいない宮家は断絶することとなっていた。皇室典範増補により当時の宮家当主及び跡継ぎではない王は皆一様に臣籍降下し華族となり爵位を賜ったが、多嘉王のみ臣籍降下しなかった。これには「西久邇宮」創設のために温存されたとの説がある。多嘉王家は京都市上京区の久邇宮別邸に住まい、久邇宮本家からは独立した生活を送り、その子らは東京の学習院ではなく京都市内の学校にて学んだ。

|