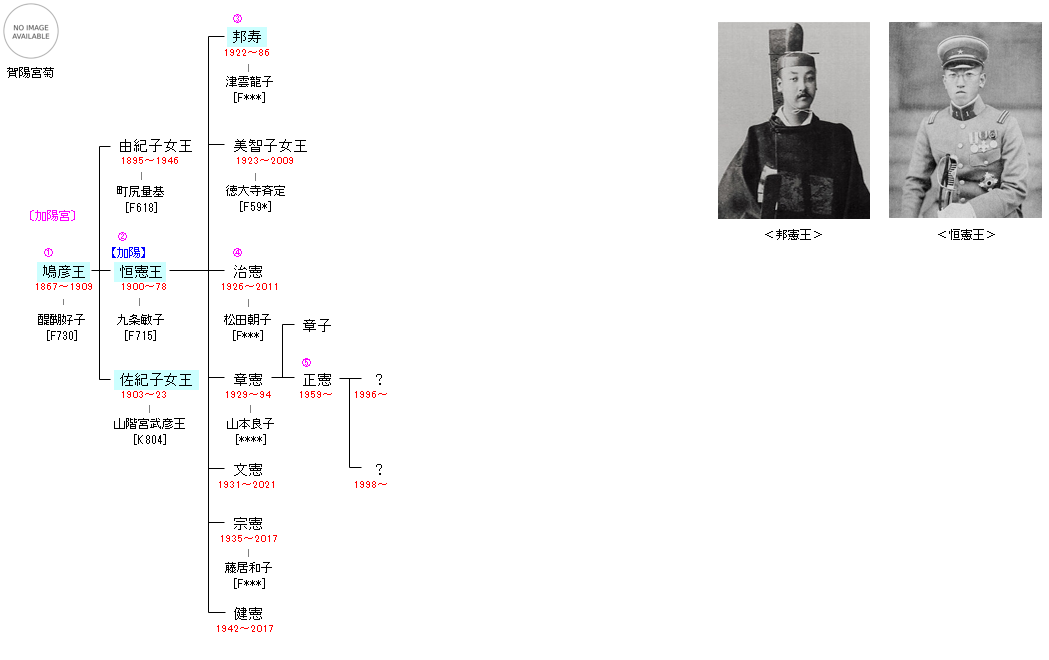

伏見宮 ― 久邇宮 ― 賀陽宮

| K806:久邇宮朝彦親王 | (栄仁親王)― 貞常親王 ― 貞清親王 ― 邦家親王 ― 朝彦親王 ― 邦憲王 | K807:賀陽宮邦憲王 | ● |

| リンク |

| 邦憲王 | 恒憲王 |

|---|---|

|

久邇宮朝彦親王の第二王子で、母は家女房の泉亭静枝子。1874年(明治7年)3月15日、名を巌麿王とするが、1886年(明治19年)7月21日に邦憲と改名する。王は第二王子であるが、兄王は生後間も無く薨去しているため実質長男であり、久邇宮の継嗣であったが生来病身のため、弟の邦彦王に家督を譲った。 |

軍人として陸軍中将に昇り東京・名古屋の各部隊の師団長や、陸軍大学校長などを歴任し早くから大戦終結の聖断を昭和天皇に求めた。また、終戦が決まると皇族の臣籍降下も主張した。1947年(昭和22年)10月14日臣籍降下しその3日後には区役所にて住民手続きし賀陽恒憲となる。臣籍降下直後に公職追放となる(1952年解除)。「平民的な宮様」として国民に慕われ、生活ぶりは質素であった。他方「野球の宮様」とも称され、1934年(昭和9年)にはアメリカ・ニューヨーク、ヤンキー・スタジアムで試合を観戦した。 |

| 佐紀子女王 | 賀陽邦寿 |

|

1903年(明治36年)3月30日、賀陽宮邦憲王と同妃好子の第2王女子として誕生。京都府立第一高等女学校を卒業。 |

1922年(大正11年)4月21日、賀陽宮恒憲王と同妃敏子の第1男子として誕生。学習院中等科を経て、東京陸軍幼年学校(40期)卒業後、1941年(昭和16年)7月、陸軍士官学校(55期)を卒業。陸軍少尉に任官する。大尉時代には早淵四郎中将の下で豊橋第一陸軍予備士官学校の教官を務め、精神訓話と戦術の講義を担当した。 |