|

嘉永元年(1848年)8月3日、1歳で青蓮院宮の附弟となり亡き仁孝天皇の猶子とされ、嘉永5年(1852年)に梶井門跡の附弟となる。安政5年(1858年)10月22日に親王宣下を受け能久の諱を与えられ、翌月の11月23日には輪王寺宮慈性入道親王(有栖川宮幟仁親王の弟)の附弟となり、兄の青蓮院宮尊融入道親王(後の久邇宮朝彦親王)を戒師として得度し、公現の法諱を称する。

慶応3年(1867年)5月、江戸に下って上野の寛永寺に入り、同月の慈性入道親王の隠退に伴って、寛永寺貫主・日光輪王寺門跡を継承した。院号は「鎮護王院宮」、歴代門主と同じく「輪王寺宮」と通称された。慈性入道親王は天台座主であったが、座主職は梶井門跡の昌仁入道親王が再継承している。

慶応4年(明治元年・1868年)1月に戊辰戦争が始まり鳥羽・伏見の戦いの後、輪王寺宮は前将軍徳川慶喜の依頼を受けて2月21日に出発、3月7日に東征大総督・有栖川宮熾仁親王を駿府城に訪ね、新政府に慶喜の助命と東征中止の嘆願を行うが、助命については条件を示されたものの東征中止は一蹴されたため、13日には寛永寺へ戻った。

父や熾仁親王からは京都へ帰還を勧められるも拒絶した。彰義隊が寛永寺に立て篭もった後の5月4日には熾仁親王が江戸城に招いているが、この使いには病であると称して会わなかった。5月15日に上野戦争が発生したが、彰義隊の敗北により寛永寺を脱出、25日に羽田沖に停泊していた榎本武揚率いる幕府海軍の手引きで長鯨丸へ乗り込み東北に逃避、平潟に到着した。東北では輪王寺宮執当覚王院義観ら側近とともに会津,米沢を経て仙台藩に身を寄せ、7月12日に白石城へ入り奥羽越列藩同盟の盟主に擁立された。輪王寺宮自身も新政府軍に対して強い反感を持っていた。奥羽越列藩同盟側は輪王寺宮に対し、軍事的要素も含む同盟の総裁への就任を要請した。しかし輪王寺宮は「君側の奸」を除くことには同意し政治面での盟主にはなるが、出家の身であるために軍事面では指導できないとした。結局6月16日に盟主のみの就任に決着、7月12日には白石城に入り列藩会議に出席した。以後降伏まで白石城と天台宗仙岳院を行き来していた。

輪王寺宮が戊辰戦争中の慶応4年に彰義隊に擁立された頃、または奥羽越列藩同盟に迎えられた頃、東武皇帝あるいは東武天皇として皇位に推戴されたという説がある。

9月15日、仙台藩は新政府軍に降伏し、公現入道親王も仙台藩からの連絡を受け取り18日に降伏文を奥羽追討平潟口総督四条隆謌へ提出、10月12日には仙岳院を出発して途中の江戸で官軍に護送され、11月19日に京都に到着、そこで蟄居を申し付けられ実家の伏見宮家へ預けられた。更に仁孝天皇猶子と親王の身分を解かれる処分も受けた。

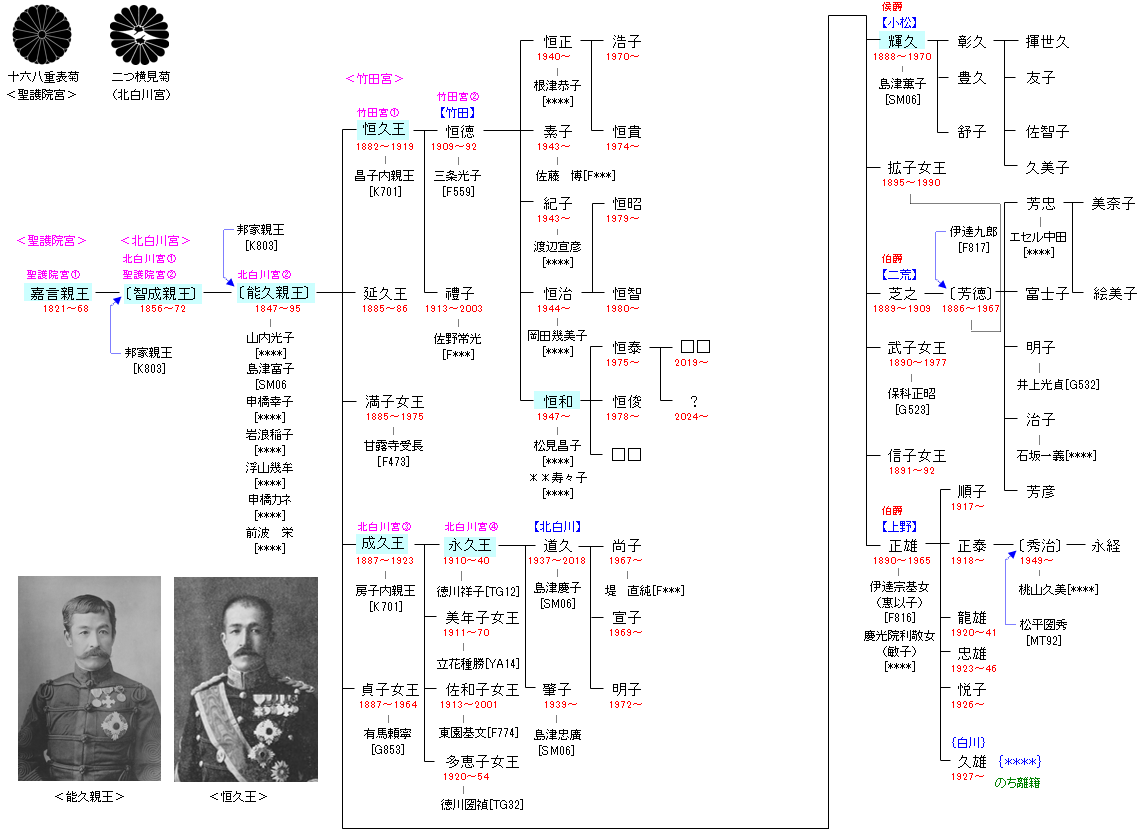

明治2年(1869年)9月4日に処分を解かれ、伏見宮に復帰し終身禄三百石を賜った。この頃は幼名の伏見満宮で呼ばれた。明治3年(1870年)10月10日に熾仁親王との同居を命じられ、閏10月28日には太政官に対してイギリスへの海外留学を願い出ている。11月4日には宮号を称することが認められ、能久の諱に戻った。12月にプロイセン(後のドイツ帝国)留学に出発。留学中の明治5年(1872年)3月、早世した弟の北白川宮智成親王の遺言により北白川宮家を相続した。

ドイツではドイツ語を習得、ドイツ軍で訓練を受けた後に陸軍大学校で軍事を学習した。明治7年(1874年)9月25日には陸軍少佐に任官している[20]。ところが明治9年(1876年)12月にドイツの貴族の未亡人ベルタ(ブレドウ・ヴァーゲニッツ男爵の娘、テッタウ男爵の寡婦)と婚約、翌明治10年(1877年)4月に明治政府に対し結婚の許可を申し出るが、政府は難色を示し帰国を命じる。帰国直前に能久親王は自らの婚約をドイツの新聞等に発表したため問題となったが[21]、結局7月2日にインド洋経由で日本に帰国し、岩倉具視らの説得で婚約を破棄、7月26日から京都でまた謹慎することになる。

3ヶ月後に謹慎解除された後は陸軍で職務に励み、明治11年(1878年)8月26日に仁孝天皇の猶子であることと、親王位に復帰、明治17年(1884年)に陸軍少将、さらに明治25年(1892年)に中将に昇進している。また、獨逸学協会の初代総裁となり、後に獨逸学協会学校設立に尽力した。同年4月、創設された大日本農会の初代総裁となった。

明治26年(1893年)11月10日に第4師団長となる。明治28年(1895年)、日清戦争によって日本に割譲された台湾征討近衛師団長として出征(乙未戦争)。ところが現地でマラリアに罹り、10月28日、台湾全土平定直前に台南にて薨去。しかしそれが秘匿されたまま遺体は日本に運ばれ、陸軍大将に昇進が発表された後に、薨去が告示されて国葬に付された。

皇族としては初めての外地における殉職者となったため、豊島岡墓地に葬られた。

親王家の庶子として生まれ、幼くして都を遠く離れた江戸の地で僧侶として過ごし、一時は「朝敵」の盟主となって奥州の地を転々とし、後には陸軍軍人として台湾平定の英雄とされ、異国の地で不運の死をとげたことで日本武尊にたとえられた。

|

北白川宮能久親王の第1王子。妃は明治天皇の第6皇女・昌子内親王。官位は陸軍少将大勲位功五級に昇る。

1906年(明治39年)、竹田宮の称号を賜り、宮家を創設。近衛騎兵連隊に属し、日露戦争に従軍した。井口嶺の戦いですぐ隣を進んでいた伯爵・南部利祥騎兵中尉が敵弾に当たり戦死したという挿話を伝えているが、実際には南部中尉が戦死した3月4日には王は日本に帰国しており、ありえない話である。1919年(大正8年)4月23日、当時全世界で大流行していたスペインかぜのため薨去。享年37。30日葬送。

なお、恒久王の死により、同月29日に予定されていた皇太子・裕仁親王(恒久王の義理の甥)の成年式が5月7日に延期になっている。

|