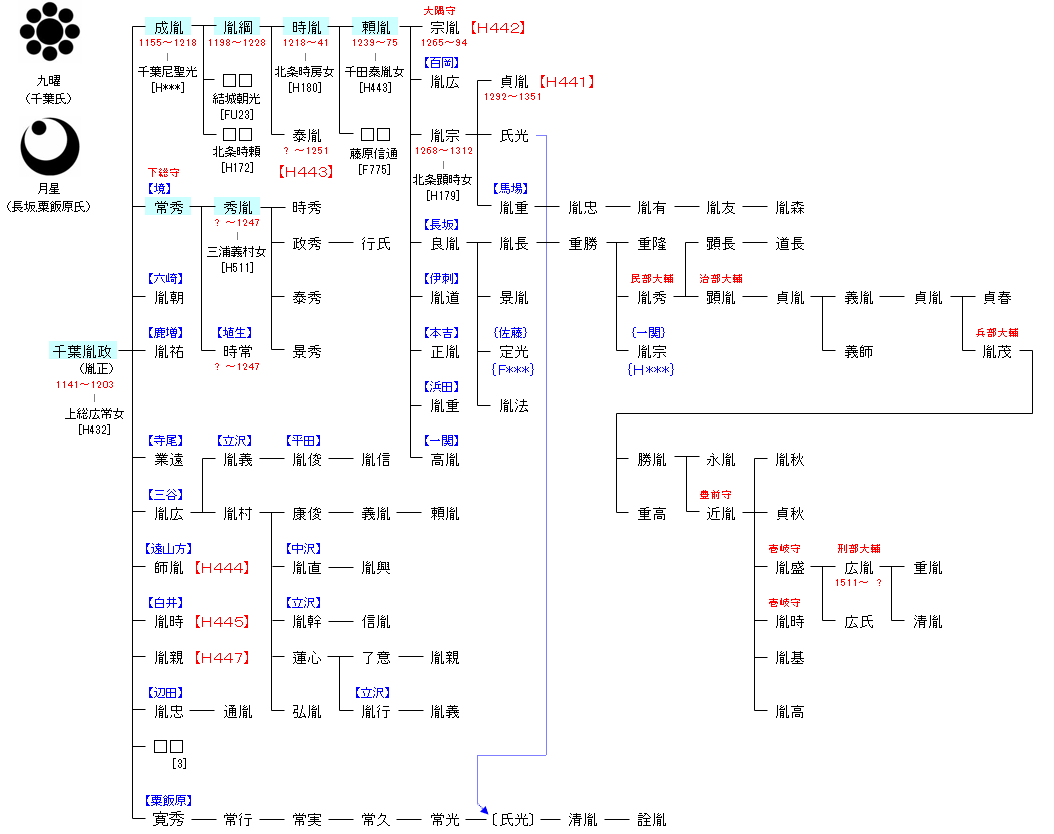

<桓武平氏>高望王系

| H402:平 将常 | 桓武天皇 ― 平 高望 ― 平 忠常 ― 千葉常重 ― 千葉胤政 | H440:千葉胤政 |

| リンク | H441・H442・H443・H444・H445・H447 |

| 千葉胤政 | 千葉成胤 |

|---|---|

|

通称は千葉新介。治承4年(1180年)、源頼朝の挙兵に際して父と共に頼朝に従って参戦する。養和元年(1181年)4月、胤正は頼朝の寝所を警護する11名の内に選ばれた。 |

治承4年(1180年)、石橋山の戦いに敗れた源頼朝が安房国に逃れた際、祖父・常胤や父・胤正と共に頼朝の軍に参加し、平家の総帥・清盛の姉婿・藤原親政を生虜にするという快挙を成し遂げ、治承・寿永の乱を制する原動力となった。 |

| 千葉胤綱 | 千葉時胤 |

|

建保6年(1218年)、父の跡を継いで当主となる。承久元(1219年)7月、4代将軍として迎えられた藤原頼経の鎌倉下向に供奉。 |

千葉成胤が没した建保6年(1218年)に生まれる。北条氏得宗家当主・鎌倉幕府第3代執権・北条泰時より偏諱を受けて時胤と名乗る。安貞2年(1228年)、胤綱の死により千葉介を継承する。 |

| 千葉頼胤 | 境 常秀 |

|

仁治2年(1241年)、父・時胤が死去したため、わずか3歳という幼少で家督を継いだ。当時の千葉氏は若い当主が相次いだため、鎌倉幕府の評定衆を務めた一族の千葉秀胤が力を持ち、頼胤の後見として事実上の惣領となるが、宝治元年(1247年)に宝治合戦が起きると、幕府の命令で一族の秀胤とその一派は滅ぼされる。だが、当時頼胤は幼かったため、父の兄弟である千葉泰胤ら一族の者が任を代行した。この乱で幼少の頼胤の責任は問われなかったものの、一族の多くが処分されており、頼胤や泰胤は一度失われた千葉氏宗家の権威と一族の結束を回復させるために千葉氏と妙見菩薩の関係を強調する“妙見説話”を前面に押し出したとする見方がある。 |

通称である「境」は千葉氏の本拠である千葉荘の外れにあった境川(現在の村田川)流域に拠点があったからとされ、後に下総国垣生荘及び上総国玉崎荘などを支配して玉崎荘の大柳館を拠点とし、更に千葉荘とは境川対岸の上総国市原郡にも進出することになる。元暦元年(1184年)に、祖父・千葉常胤とともに源範頼の平氏追討軍に参加して周防・豊後を転戦、文治5年(1189年)の奥州合戦でも祖父とともに多賀城に入っている。 |

| 境 秀胤 | |

|

仁治元年(1240年)に従五位下上総権介に任ぜられ、将軍・九条頼経の二所参詣に供奉している。寛元元年(1243年)には従五位上に叙せられ、翌年には評定衆に加えられるが、千葉氏では唯一の例である。 |