|

鎌倉幕府第3代執権・北条泰時より偏諱を受けて泰胤と名乗ったものとみられる。下総国千田荘を領し「千田」を称し千田氏の祖とされ、また奥州千葉氏の祖ともされる。幼くして千葉氏当主となった甥の頼胤を後見し、娘を頼胤室として領地を継承させた。

頼胤が千葉氏を継いだ当初は、後見人の1人であった同族の千葉秀胤が評定衆に任じられ、頼胤や他の一族を圧倒していたが、宝治合戦で三浦氏に味方した秀胤が滅亡すると、北条氏と縁組を結んでいた泰胤の役割が大きくなった。幼少の当主に代わって後見である泰胤が宝治合戦後の千葉氏武士団の再編成を行い、一族の信仰する神仏の1つに過ぎなかった妙見菩薩を千葉氏宗家および一族の守護神とする「妙見説話」の制作に関わったとする説もある。

将軍の外出への供奉や、犬追物の射手などをつとめたことが『吾妻鏡』に記載される。建長2年(1250年)、将軍近習結番に選ばれる。下総に千田荘や八幡荘などの領地を有したほか、肥前国小城郡の地頭職にも任ぜられた。肥前国小城郡の領地は下総の領地とともには娘婿・頼胤に継承され、頼胤の嫡男・宗胤を介して小城郡のみ宗胤次男の胤泰へと伝えられ、その後の九州千葉氏の根拠地となった。

|

奥州千葉氏の一族で、千葉泰胤の養子となった三谷胤広の子の民部少輔・胤勝の子である甲斐守・胤氏が、陸中国磐井郡薄衣邑を領して薄衣を称したことにはじまる。一説に、泰胤の2男・胤堅が同地に入って薄衣を称したともいう。また臼井氏の跡とする説もある(「臼井」が「薄衣」へと変化とも)。

胤堅は、従五位下伊勢守に任じ、実名は「胤純」とも伝わる。建長4年(1252年)2月、幕府の命により上洛。3月19日、宮将軍・宗尊親王に供奉して鎌倉に下向した。同年8月、奥州の押えとして奥州栗原郡に下向し磐井郡薄衣庄に住したという。翌年には居城として葛丸城を築き、弘長元年(1261年)2月、奥州の一方の奉行人になった。 文武両道を兼ね備えた武者であったと伝える。

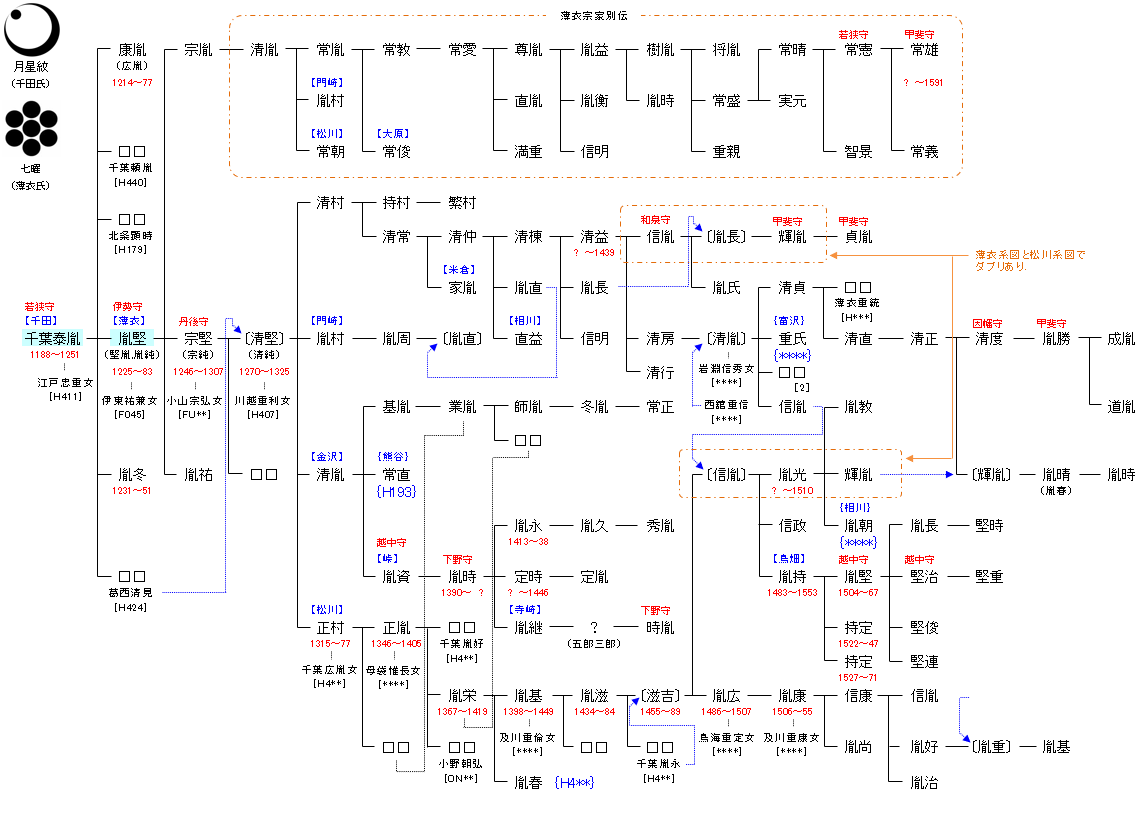

胤堅以後の系図が2種類現存するが、それぞれに異同があってにわかには正否は断定できない。それら系図のうち、千葉氏の名乗りに多い「常」「胤」の字を実名に記すものは、葛西家からの養子に反発した一族が書いたものであろうと推測される。つまり、千葉一族に近いものが伝えたものといえる。もう一方の系図は、葛西家から薄衣家の養子に入った松川信胤の子孫が書き上げたものであり、葛西家の通字「清」の字をもった名前がみられるのが特徴的なものである。

|