<桓武平氏>高望王系

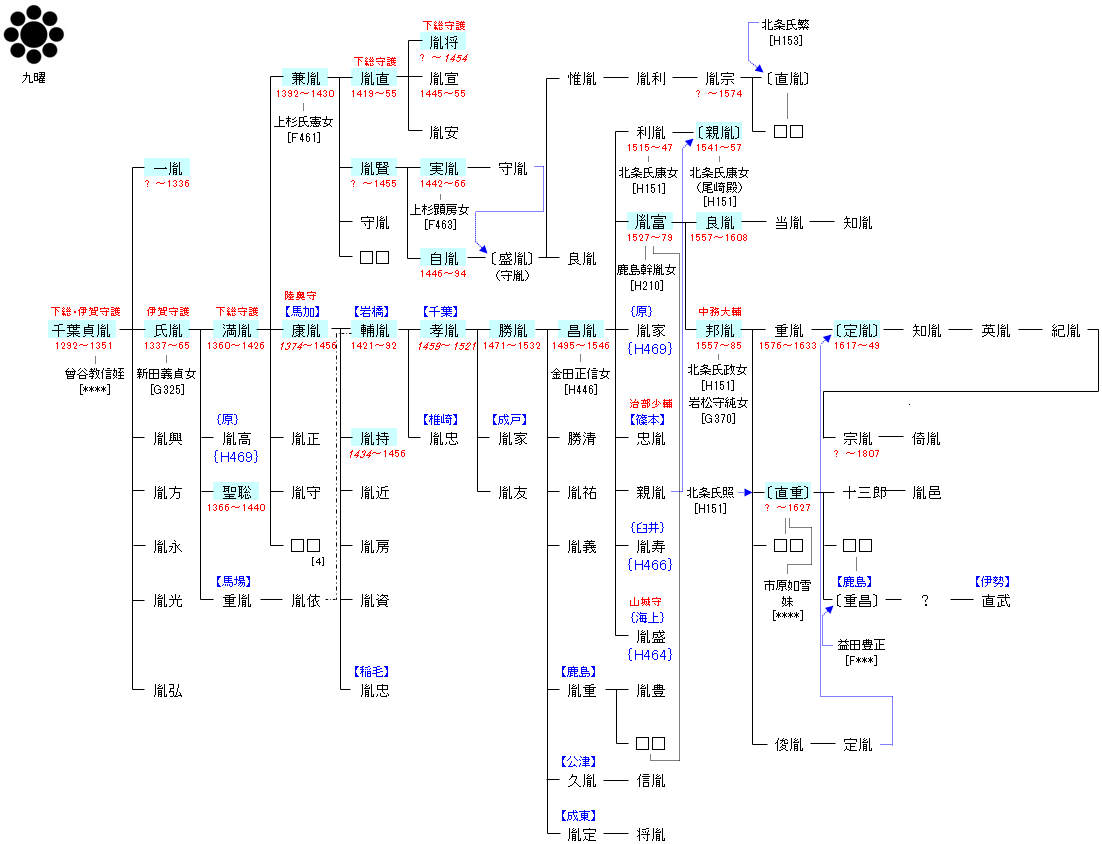

| H440:千葉胤政 | 桓武天皇 ― 平 高望 ― 平 忠常 ― 千葉常重 ― 千葉胤政 ― 千葉貞胤 | H442:千葉貞胤 | ● |

| リンク |

| 千葉貞胤 | 千葉一胤 |

|---|---|

|

千葉氏の第11代当主。鎌倉幕府第9代執権・北条貞時より偏諱を受けて貞胤と名乗る。正和元年(1312年)、家督を継いで当主となり、伊賀や下総の守護職を継承した。元弘元年/元徳3年(1331年)9月、後醍醐天皇挙兵討伐のため在京、元弘の乱では鎌倉幕府方の北条貞直軍に属して楠木正成が守る河内下赤坂城攻めで功を挙げたが、元弘3年/正慶2年(1333年)、新田義貞が幕府に反旗を翻して鎌倉を攻めると義貞に与し、武蔵国鶴見川付近で鎌倉街道下道を北上する北条貞将を破った。 |

千葉氏の第12代当主。曽祖父・頼胤の没後、曽祖父に代わって大伯父・宗胤が異国警固番役として肥前国に赴き下総国を離れた間に、祖父・胤宗が千葉氏の家督を横領し第10代当主となった。 |

| 千葉氏胤 | 千葉満胤 |

|

千葉氏の第13代当主。延元2年/建武4年(1337年)、第11代当主・千葉貞胤の次男として京都で生まれる。正平6年/観応2年(1351年)、父・貞胤が死去。兄の一胤は正式な家督相続前に戦死していたため、氏胤が跡を継ぐこととなり、上総・下総・伊賀3カ国の守護職を継承した。同年、足利尊氏に与して足利直義軍と戦い、上杉憲顕を破るという大功を挙げた。翌年にも南朝勢力である新田義宗と戦ってこれを破るなど、武功を多く挙げている。 |

正平20年/貞治4年(1365年)9月、父の死によりわずか6歳で家督を継いだ。弘和元年/永徳元年(1381年)、小山義政の乱に際しては、鎌倉公方の足利氏満の命により、下野の小山義政を攻撃した。 |

| 聖聡 | 千葉兼胤 |

| はじめ千葉妙見寺(廃仏毀釈により千葉神社となる)で真言密教を学んだが、元中2年/至徳2年(1385年)浄土宗の聖冏に帰依し、その門下となった。聖冏が体系化した五重相伝の布教に努め、多くの弟子を養成した。明徳4年(1393年)、武蔵国豊嶋郡貝塚(現在の東京都千代田区)にあった光明寺と称する真言宗寺院を浄土宗に改宗して増上寺と改称し、関東における浄土宗の道場とした。千葉氏・佐竹氏の帰依を得、寺領の寄進もあり増上寺の基礎を築いた。永享11年(1419年)、甥の酉仰に増上寺を譲った。 |

父・満胤とともに鎌倉府に仕え、元服時に第3代鎌倉公方・足利満兼より偏諱(「兼」の字)を賜って兼胤と名乗る。満兼のもとで、鎌倉府の侍所の役人を務めた。 |

| 千葉胤直 | 千葉胤将 |

|

永享2年(1430年)、父の死により家督を継ぐ。鎌倉公方・足利持氏が京の室町幕府からの自立を画策すると、関東管領・上杉憲実と共に諌めた。 |

嘉吉元年(1441年)、父・胤直に代わって当主となる。父が永享の乱,結城合戦といずれも関東管領上杉氏を支持したのに対して、胤将は大叔父の馬加康胤の進言を聞き入れて新しく鎌倉公方となった足利成氏に仕えた。宝徳2年(1450年)の江の島合戦では、成氏方として上杉氏の重臣である長尾景仲,太田資清と戦うが、4年後の享徳3年(1455年)に病に倒れて急死した。 |

| 千葉胤賢 | 千葉実胤 |

|

享徳3年12月27日(1455年1月15日)、鎌倉公方・足利成氏が関東管領・上杉憲忠を暗殺したことから享徳の乱が起きると、兄・胤直と共に成氏討伐に参加したことから8代将軍足利義政から激賞された。だが、これに不満を抱く重臣の原胤房に千葉城を急襲され、胤賢は兄と甥の胤宣と共に千田荘(現在の多古町)に逃れた。 |

康正元年(1455年)、上杉氏と古河公方足利成氏が対立して享徳の乱が発生、千葉氏は上杉氏に与したが、成氏派の重臣・原胤房と同族の馬加康胤に千葉城を急襲され、千田荘に逃れ援軍を待った。伯父の千葉胤直と従兄の胤宣父子は原胤房らに多古城と志摩城を攻められ落城、自刃した。しかし実胤と弟の自胤は父胤賢に連れられ志摩城を脱出、父も9月7日に小堤城で自刃して果てたが、実胤らは八幡荘市河城へ逃れた。 室町幕府8代将軍・足利義政が派遣した同族の奉公衆・東常縁の支援はあったが、成氏の派遣した簗田持助に敗れ、康正2年(1456年)1月19日に市河城も陥落、実胤らは武蔵へ、常縁は東庄の近い下総匝瑳郡へと逃れた。 |

| 千葉自胤 | 馬加康胤 |

|

享徳の乱で古河公方・足利成氏に与した重臣・原胤房と同族の馬加康胤に伯父の胤直,従兄の胤宣,父の胤賢ら一族を殺され、兄の実胤と共に下総八幡荘市河城へと逃れた。 |

享徳の乱に乗じて、千葉氏宗家を攻め滅ばして19代当主となる。下総千葉郡馬加村(現在の千葉県千葉市花見川区幕張町)に居を構えたことから「馬加」と称した。また、『千学集抜粋』によれば、常陸国の大掾満幹の養子になったという。 |

| 千葉軸胤 | 千葉胤持 |

|

『千葉大系図』によれば、第19代当主・千葉康胤(馬加康胤)の庶子で、初めは所領のあった印旛郡印東庄岩橋村より、「岩橋」氏を名乗ったとされる。ところが、『千学集抄』によれば、千葉氏の庶流である馬場胤依の子で、第13代当主千葉氏胤の曾孫にあたるとされている。馬場氏は氏胤の子・馬場重胤に始まる印旛郡馬場村を拠点とした一族で、輔胤の所領である岩橋も馬場氏の拠点の1つであったという。 |

享徳3年12月27日(1455年1月15日)、鎌倉公方・足利成氏が関東管領・上杉憲忠を暗殺したことから享徳の乱が始まり、これに乗じた千葉氏の重臣でもある原胤房は千葉城を急襲、千田庄に逃れたまだ幼い当主千葉胤宣を、康正元年8月12日(1455年9月23日)に原胤房に加担した胤持の父・康胤が討って千葉氏宗家を滅ぼした。しかしこの時の胤持の行動については定かではない。 |

| 千葉孝胤 | 千葉勝胤 |

|

享徳の乱後、千葉氏嫡流の千葉実胤には下総を掌握するだけの力が無く、印東庄岩橋村付近を領有した岩橋氏(輔胤は馬加康胤の庶子を自称)が千葉氏当主を自称した。孝胤は文明3年(1471年)頃に父・輔胤が出家したため家督を継く(この時に初めて千葉氏当主を自称したともされる)。同年3月、孝胤らの古河公方側は堀越公方足利政知を討つべく、伊豆国三島へ兵を進めた。当初、政知の元にはわずかな手勢しかなかったが、山内上杉家の軍と合流したことで勢いを盛り返し、退却した孝胤らの軍勢は散々に叩かれ壊滅状態となった。さらに、4月には山内上杉家の家宰の長尾景信が下野国足利庄を攻略、6月24日に古河城が陥落した。このため成氏は行き場を失い孝胤の領内に留まることとなった。 |

延徳4年(1492年)2月15日、父・孝胤が出家したため家督を継ぐ。孝胤が古河公方の支援の下で千葉氏当主を名乗ったため、勝胤も千葉氏当主とされている(後期千葉氏)。 |

| 千葉昌胤 | 千葉親胤 |

|

永正2年(1505年)11月15日、10歳で千葉妙見宮で元服する。この年には祖父にあたる千葉孝胤が病死しており、自身が祖父・千葉輔胤の死の直後に孝胤から家督を譲られている父の勝胤が昌胤への将来の家督譲渡を意識して行わせたものであるともいわれている。永正6年(1509年)、父が隠居・出家したことに伴って家督を継承。ただし、実権は依然として勝胤が保有していた。 |

天文16年(1547年)、父の死去により跡を継ぐ。しかし幼少のため、実権は親後北条氏の立場にあった家臣の原胤清・胤貞父子に掌握された。そして弘治元年(1555年)に元服を行うことになったが、同年10月に正木時茂が千葉に攻め込んだために慣例となっていた11月望日に開くことができず、同年12月23日に行われている。 |

| 千葉胤富 | 千葉良胤 |

|

父・昌胤は須賀山城を破却してその側に森山城を築き、胤富をその地に置いた。胤富が森山城にあったとき、自分の妻の菩提を弔うため、芳泰寺を須賀山城址下に建てた。 |

彼の存在は一部の系図類が伝えるのみで『千葉大系図』など千葉氏の主要史料などに記されておらず、また発給文書も伝わっていない。 |

| 千葉邦胤 | 千葉定重 |

|

兄で先代当主の千葉良胤が反後北条氏の姿勢を見せたため、家臣の手によって追放されたため家督を継いだ。1571年(元亀2年)11月望日に里見義弘の圧迫を避けるために佐倉妙見宮において元服が行われた。 |

千葉氏の第33代当主。千葉氏の伝承では、重胤が寛永10年(1633年)に没した後にその弟である俊胤が当主となったが、6年後に浅草鳥越神社の神主であった俊胤が没すると、定胤が相続して33代目の当主となり千葉介を自称したという。 |

| 千葉直重 | |

|

初めは叔父・氏照(大石源三)の養子になったが、千葉邦胤の死後、氏政の命によって下総千葉氏の家督を継ぐ。小田原征伐では小田原城に籠城した。その後、豊臣秀吉の命で兄・氏直が高野山に蟄居したときは同行している。蟄居が解かれると蜂須賀家政に仕え、知行500石を与えられている。 |