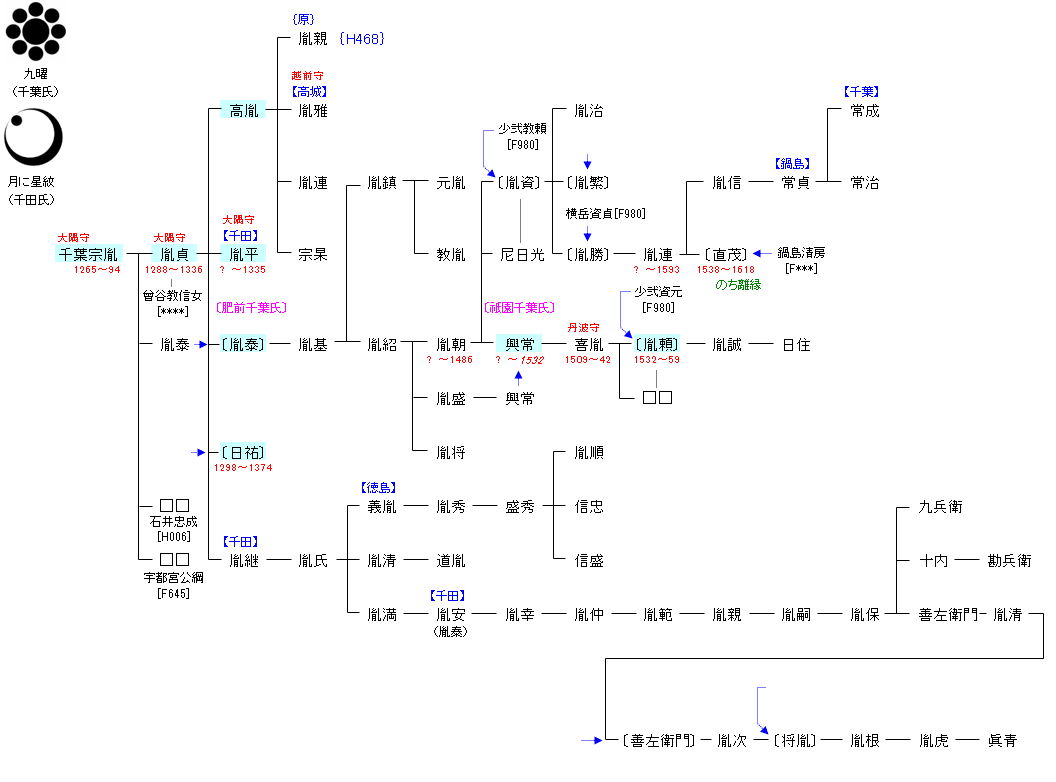

<桓武平氏>高望王系

| H440:千葉胤政 | 桓武天皇 ― 平 高望 ― 平 忠常 ― 千葉常重 ― 千葉胤政 ― 千葉宗胤 | H442:千葉宗胤 | ● |

| リンク |

| 千葉宗胤 | 千葉胤貞 |

|---|---|

|

鎌倉幕府第8代執権・北条時宗より偏諱を受けて宗胤と名乗る。元寇による負傷がもとで没した父・頼胤に代って宗胤は異国警固番役として九州に赴き大隅国守護職を与えられた。永仁2年(1294年)1月16日、30歳の若さで死去。 |

正応元年(1288年)、父が異国警固番役として赴任していた肥前国小城郡で生まれたとされ、その後下総国千田荘を本拠とし、肥前国小城郡のほかに八幡荘や臼井荘も併せて領した。鎌倉幕府第9代執権・北条貞時より偏諱を受けて胤貞と名乗る。 |

| 千葉高胤 | 千葉胤平 |

|

史料が少ないため、詳細については分かっていない人物であるが、関連史料から実在の人物であったことは確かである。 |

曽祖父・頼胤の没後、曽祖父に代わって祖父・宗胤が異国警固番役として肥前国に赴き下総国を離れた間に大叔父胤宗に千葉氏の家督を横領されてしまった。 |

| 千葉胤泰 | 日祐 |

|

九州千葉氏(肥前千葉氏)の祖。祖父・頼胤に代って父・宗胤が肥前国に赴いた間に叔父の胤宗が千葉介家の本領千葉荘を領有し、従兄弟の貞胤(胤宗の子)が千葉氏の家督を継いだ。兄の胤貞は、下総国千田荘を本拠として貞胤と千葉氏の家督を賭けて争うが、貞胤が降伏した直後に自身が病没し、宗家復帰はならなかった。このため、肥前国に在った胤泰が九州千葉氏を興すことになった。 |

千葉氏一族の子と伝えられ、千葉胤貞の猶子となる。胤貞の庇護下にあった日高に師事し、正和3年(1314年)、中山本妙寺兼若宮法花寺(現・法華経寺)3世貫首となった。千葉胤貞流の千田氏,九州千葉氏の外護を受けて、房総を中心として勧進・結縁活動にあたり、日本寺をはじめ、千田荘・八幡荘・臼井荘の各地に寺院を建立する。 |

| 千葉興常 | 千葉胤頼 |

|

生誕年は不詳。早くに父・胤盛と死別したことから周防の大内氏のもとで育てられ、元服時に烏帽子親となった大内義興から偏諱の授与を受けて初名の胤棟から興常に改名した。 |

九州千葉氏は、室町時代において肥前国の最有力な豪族であり、龍造寺氏などもその傘下にあったが、室町時代後期に一族が西千葉氏(晴気千葉氏)と東千葉氏(祇園千葉氏)に分裂、更に大内氏に筑前国を追われた少弐氏が肥前に拠点を移すと、分裂して統一した対応の取れなくなった九州千葉氏は少弐氏の勢いに押され、ついにはその家臣同然と化してしまっていた。 東千葉氏の家督を継いだ千葉喜胤が家督相続後まもない天文11年(1542年)に自殺したのに伴い、胤頼が東千葉氏を継ぐこととなった。 |