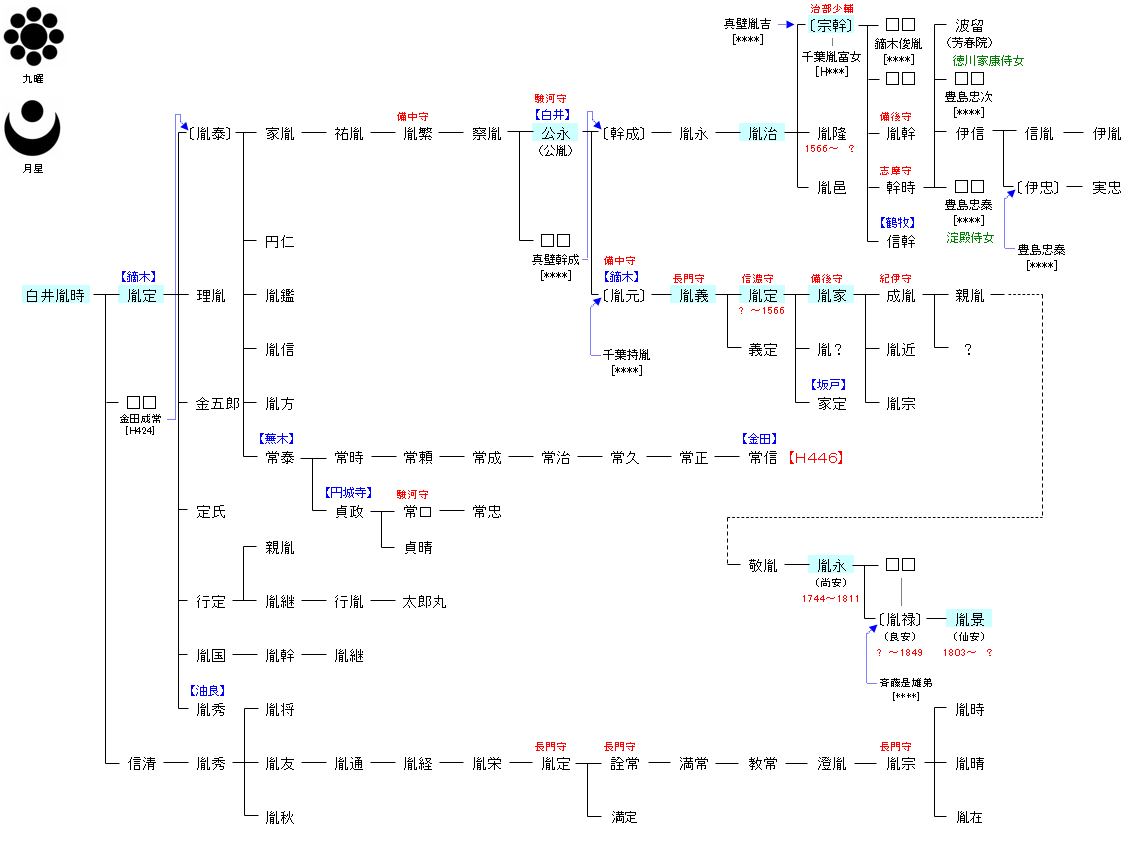

<桓武平氏>高望王系

| H440:千葉胤政 | 桓武天皇 ― 平 高望 ― 平 忠常 ― 千葉常重 ― 千葉胤政 ― 白井胤時 | H445:白井胤時 | ● |

| リンク | H446 |

| 白井胤時 | 鏑木胤定 |

|---|---|

|

白井氏初代。胤時は、千葉介頼胤(亀若丸)の幼少時代、頼胤の大叔父として、一族の長老として宗家代の立場にあった人物と思われる。千葉介胤綱,千葉介時胤がいずれも若くして亡くなり、「千葉八郎胤時」が幼少の惣領に代わって幕府に出仕し、放生会の供奉など千葉介の役を果たしていた。次第に頼胤の叔父にあたる千葉二郎泰胤が出仕するようになり、胤時は引退をしたようである。 |

白井氏2代。父・胤時が宝治合戦に連座して、白井庄を失ったが、千葉宗家の庇護のもとで白井庄鏑木村を領し、「鏑木氏」を称するようになる。鏑木氏は千葉惣領家の庇護を受けながらも、かつては惣領代として幕府に出仕していた家柄が認められたか、白井氏=鏑木氏は千葉宗家の有力な直臣となっていく。一説には千葉惣領家臣第二位の地位ともされる。 |

| 白井公永 | 白井胤治 |

| 胤泰から5代の孫にあたる駿河守公永は、千葉宗家に白井胤時の代の遺領を返還されるよう願い出て許され、白井庄は公永に渡され、公永は白井氏に復したのであった。とはいえ、公永の嫡男十郎胤元は鏑木氏の家督を継ぎ、公永の甥・真壁幹成が白井氏を継承した。 |

戦国時代の武将で軍師。出家して浄三と号したために、白井入道浄三という名でも知られている。 |

| 白井宗幹 | 鏑木胤義 |

|

下総入道(白井胤治)にはそれまで子がなかったために、真壁胤吉の子・白井治部少輔宗幹を養子として迎えたが、永禄9(1566)年に実子の白井平蔵胤隆が生まれた。しかし、下総入道はあえて実子・胤隆を嫡子とはせず、宗幹に跡を継がせている。小田原の戦いでも、宗幹は白井氏の当主として、養父・下総入道の次男・白井胤邑を伴って小田原城に入城し、胤隆には千葉郷多部田城の守備を命じた。胤隆もその期待によく応え、籠城して徳川家康軍と戦った。 |

天文22年(1553)、越後の長尾景虎が古河公方足利晴氏を支援して関東に軍を進めたとき、千葉介親胤は景虎軍を迎え撃たんとしたが、胤義は原,椎名,押田氏らとともに武蔵村岡河原に陣を布いたが、千葉勢は敗北。翌年、北条氏康は古河公方晴氏を攻めたが、胤義は千葉介親胤の陣代として北条軍に加勢して出陣している。 |

| 鏑木胤定 | 鏑木胤家 |

| 胤義の跡を継いだ胤定は、永禄元年(1558)、香取郡新里領主池内氏の楯城を攻撃し、池内氏を配下におさめた。同3年頃から、安房里見氏の重臣・正木氏が上総・下総への侵攻を繰り返すようになり、胤定は八日市場台において正木軍と戦ったが敗れ、正木勢は木内氏の米ノ井城、国分氏の矢作城を攻略した。この事態に対して、胤定は大須賀氏,木内氏,矢作氏らの諸将とともに米ノ井城に向かい、山田台において正木軍と合戦、正木軍を敗った。さらに永禄8年、原,園城寺,大須賀,木内氏らとともに海上郡飯岡において正木軍と戦い、ふたたび正木軍を敗っている。ところが、翌年、胤定は病死したようで、ふたたび胤義が家政を担った。 |

天正元年(1573)、胤家が祖父・胤義から家督を継いだ。胤家は千葉介胤富・邦胤・重胤の三代に仕えた。胤家の代になると織田信長による天下統一の動きが急となっていたが、天正10年、信長が本能寺の変で横死すると、さらに時代の動きは急となった。信長の事業は羽柴秀吉が継ぐかたちとなり、秀吉は信長にまさる勢いで天下統一を進めて行った。西日本を平定した秀吉は関東・奥州にその鉾先を向けてきた。そして、秀吉は小田原北条氏に上洛するように命じてきたのであった。これに対して、北条氏政は拒絶の姿勢を示したため、ついに天正18年(1590)、秀吉は小田原征伐の軍を起こしたのである。いわゆる小田原の役に際して千葉介重胤は小田原城に籠城し、鏑木胤家は嫡子・成胤とともに鏑木城を守った。 |

| 鏑木胤永 | 鏑木胤景 |

|

延享4(1744)年9月に鏑木村に誕生した。彼は医学を修め、天明年間にはじめて佐倉藩主・堀田正順に藩医として召し出された。寛政2(1790)年、十人扶持を給され、享和3(1803)年2月には江戸藩邸詰となった。 |

父の跡を継いだ鏑木胤景仙安は享和3(1803)年佐倉にて誕生。儒学を石橋竹州に、書を市川米庵に学び、天保7(1836)年10月7日、父が医学局都講になったのと同時に、医学局読頭に就任している。天保9(1838)年には藩命により、江戸に出て箕作阮甫について蘭学を学んだ。佐倉藩は蘭学による西洋医学の取り入れに積極的であり、仙安は藩医として修める義務があった。しかし、江戸での学問だけでは不十分であると、藩は長崎遊学を命じられた。そして約一年の勉学を終えて天保13(1842)年12月⑮日、佐倉に戻った。翌12月16日、医学局都講を仰せ付けられ、蘭学を学ぶ者は学校に出て仙安について学ぶ触れが出された。号は鰲山、昭海。 |