系図コネクション

<藤原氏>北家 秀郷流

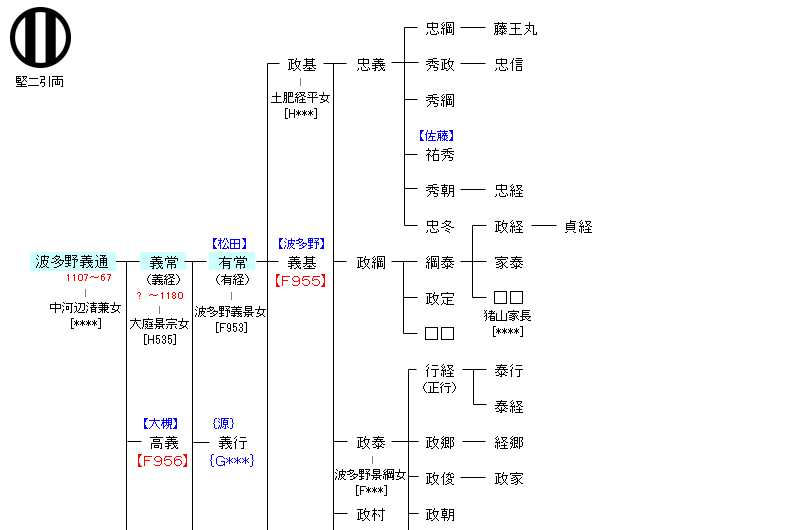

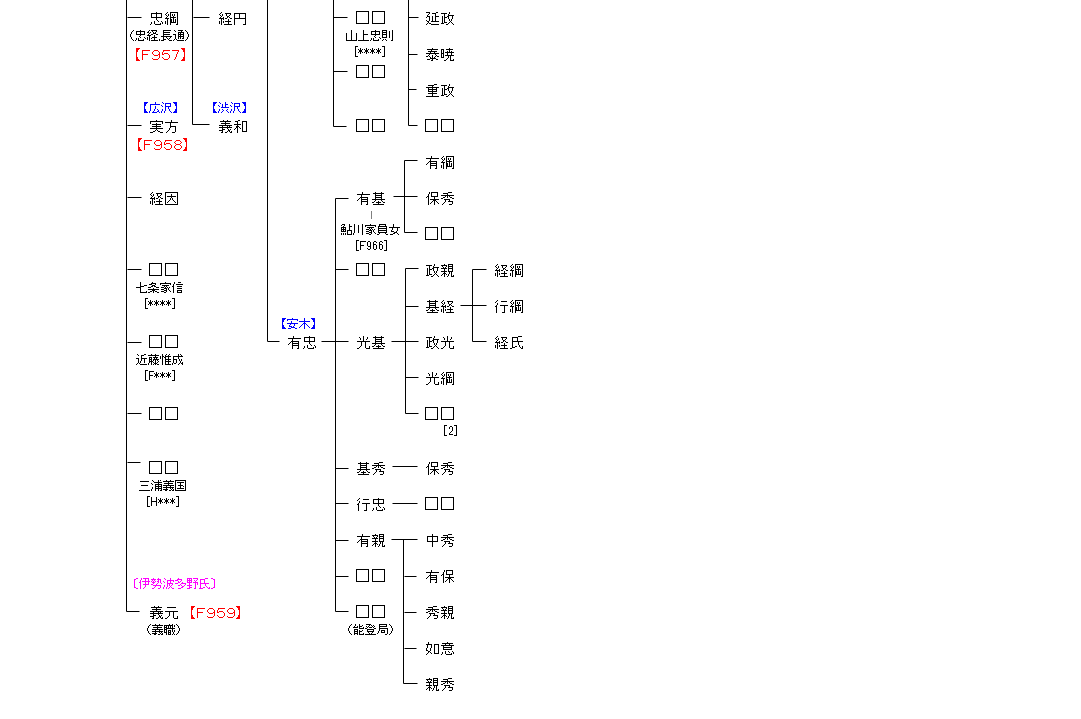

| F953:佐伯経範 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 | F954:波多野義通 |

| リンク | F955・F956・F957・F958・F959 |

| 波多野義通 | 波多野義常 |

|---|---|

|

東国に下向していた、まだ十代の年若い源義朝に近しく仕え、義通の妹は義朝の側室となって次男・朝長が産まれる。 |

相模波多野氏は波多野氏の一族で摂関家領相模国波多野荘を所領とする。波多野義通の子として誕生した。父・義通は保元の乱で源義朝に従い、義常の叔母が義朝の側室となって次男・朝長を産んだため、河内源氏との関係が深かったが、義通は保元3年(1158年)、義朝と不和となっている。義常は平治元年(1159年)の平治の乱後、京に出仕して右馬允の官職を得て、相模の有力者となる。 |

| 松田有常 | |

| 文治4(1188)年4月、鶴岡八幡宮で臨時祭が行われた際、源頼朝が流鏑馬に堪能な者を召したところ、この日選ばれた故波多野(松田)義常の嫡男である波多野有経(有常)が、素晴らしい技を披露した。感心した頼朝は、有経の亡き父・義常の所領であったうちの松田郷を与えることにした。 |