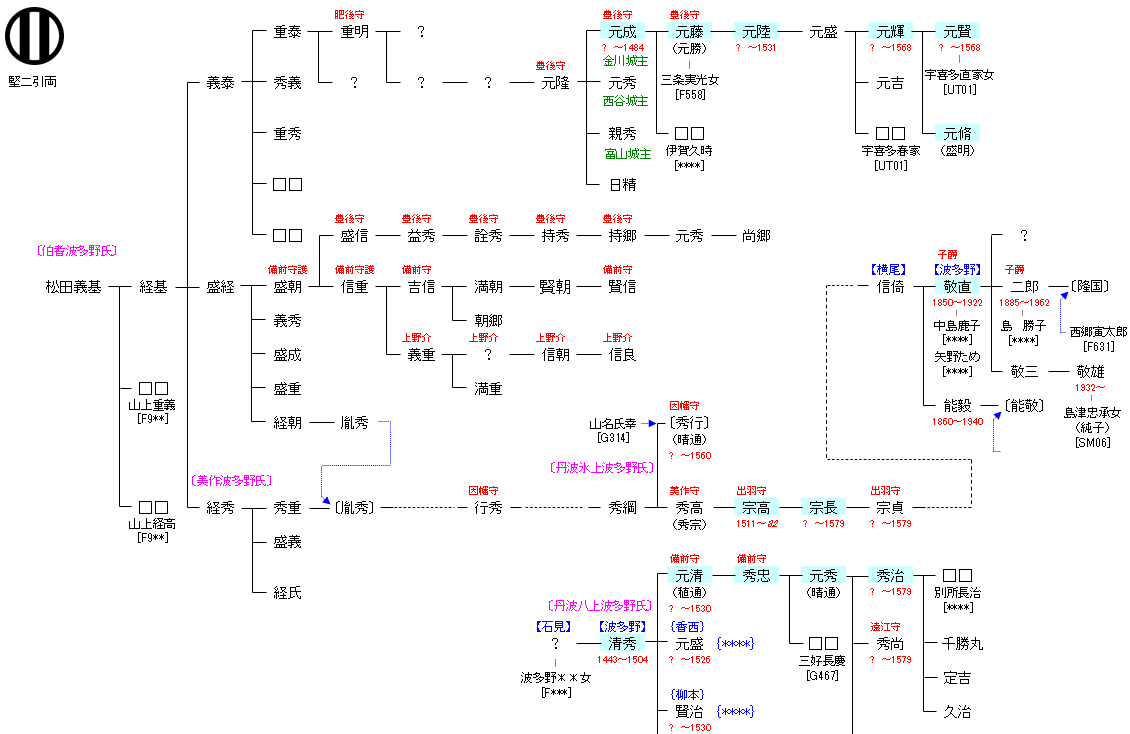

<藤原氏>北家 秀郷流

| F954:波多野義通 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 ― 松田義基 | F955:松田義基 | ● |

| リンク |

| 松田元成 | 松田元藤 |

|---|---|

|

松田元澄あるいは松田元隆の子、松田直頼の次男と諸説あり詳細は明らかでない。 |

1484年(文明16年)、父・元成の敗死により急遽家督を継ぐ。戦時中の総大将の死亡という本来ならば大きな混乱が起きかねない局面で家督を継いだ元藤であったが、これをよく取りまとめ、そのまま山名氏と連携して赤松氏との戦を継続した。 |

| 松田元陸 | 松田元輝 |

|

祖父の松田元成の戦死以降、赤松氏,浦上氏との対立が根深い松田氏であったが永正16年(1519年)、赤松義村と対立し三石城に籠もった浦上村宗と元陸は密かに同盟し、村宗と義村の対立騒動では常に村宗方に味方し、村宗の赤松家中の実権掌握の一助を担う。それにより元陸の権力も強まり、大永2年(1522年)、将軍・足利義晴により侍所所司代に命ぜられる。後に日蓮宗妙覚寺の別当も務めた。 |

松田氏は備前国西側に勢力を持ち、松田元成以来、浦上氏と幾多の戦いを続けてきたが、松田元陸の代からは和睦し友好な関係を築き、元輝も浦上国秀の仲介で浦上政宗と婚姻関係を結んでいる。 |

| 松田元賢 | 松田元脩 |

|

永禄11年(1568年)7月5日、宇喜多直家は前もって調略によって寝返らせていた松田氏の重臣・伊賀久隆(直家の妹婿)に金川城を包囲させる。この篭城戦で父・松田元輝が射殺され、父に替わって指揮を執ることとなる。翌6日、直家は金川城に手勢を繰り出し、伊賀勢と合流して本丸を朝から晩まで攻め立てる。元賢もよく防戦し寄せ手にも多数の死者を出させるが、多勢に無勢でありもはや本丸を支えきれないと悟ると、弟・元脩を伴い夜闇に紛れ密かに城を脱出する。大将が離脱したことにより部下の多くも金川城から退去、程なくして伊賀久隆に城門の守りを破られ、退去せず城に残った松田氏譜代の家臣達は城を枕に悉く討ち死にし金川城は落城する。 |

永禄11年(1568年)7月5日、何らかの事情で父や兄、松田の重臣数人と共に金川城に在った元脩は宇喜多直家と通じた伊賀久隆の兵に金川城を包囲されたことにより、戦闘に巻き込まれる。そのまま2日間、身動きが取れずに居たが、金川城落城の際に兄・元賢とともに城を退出。兄とは別行動で逃げ、雑兵に紛れ伊賀久隆の手勢の目を欺き危機を脱する。 |

| 波多野宗高 | 波多野宗長 |

|

出自は波多野氏の分家・西波多野氏の一族にあたる。丹波氷上城を築いたり、武勇から「丹波鬼」と呼ばれたりと、智勇ともに優れていた。また、正親町天皇の即位式では洛中を警護した。 |

播磨国の別所長治や、主家の波多野秀治と結び織田信長に抗戦した。天正7年(1579年)、織田氏の家臣の丹羽長秀,羽柴秀長の軍勢に居城氷上城を包囲されると5ヶ月に及び籠城。しかし、城の兵糧が尽きると、羽柴秀長は宗長の才を惜しみ降伏を薦めるが、宗長は城に火を放ち、子・宗貞とともに自害して果てた。 |

| 波多野敬直 | 波多野清秀 |

|

嘉永3年(1850年)10月、肥前国小城郡牛津(現・佐賀県小城市)に小城藩士・横尾信倚の長男として生まれた。 小城藩校興譲館,熊本の木下塾,大学南校でドイツ語などに学び、1873年(明治6年)、江藤新平が司法卿を務めた司法省に出仕。十二等判事に任じられた。 |

室町時代の武将。清秀に当たる人物の名を「秀長」とすることもあるが、一次史料にみられる波多野秀長は別の人物である。 |

| 波多野元清 | 波多野秀忠 |

|

室町幕府10代将軍・足利義稙から偏諱を受け、稙通と名乗り、室町幕府の評定衆にも列せられたとされるが、稙通という名や評定衆就任の事実は一次史料では見られない。 |

大永6年(1526年)、叔父の香西元盛が誅殺されたことで元清ともう一人の弟・柳本賢治が細川高国から離反。高国と敵対する細川晴元と手を組んで、翌大永7年(1527年)2月、高国の軍勢を破った(桂川原の戦い)。秀忠は病身の父・元清の名代として柳本賢治らとともに京都の暫定統治に当たった。 |

| 波多野元秀 | 波多野秀治 |

|

丹波国八上城主。12代将軍・足利義晴から偏諱を受け、晴通と名乗ったとされるが、一次史料に晴通という名は見られない。 |

丹波波多野氏最後の当主。父・元秀は細川晴元を支援して三好長慶と抗争し、永禄2年(1559年)12月頃、三好家臣・松永長頼に居城・八上城を奪われたが、長頼戦死後の永禄9年(1566年)2月に奪還する。 |

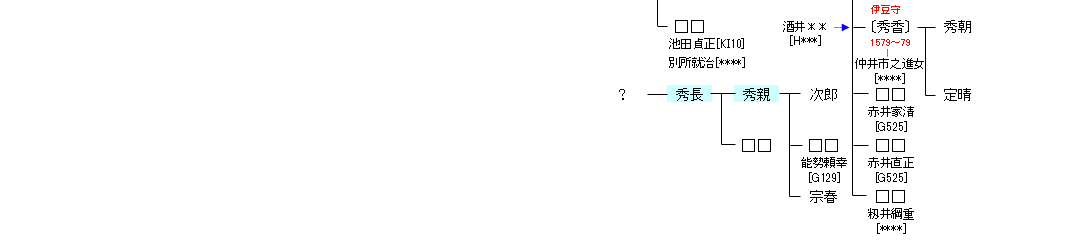

| 波多野秀長 | 波多野秀親 |

|

通称は与三右衛門尉。丹波国の有力者・波多野秀忠の一族で、荒木清長とともにその重臣として仕えた。 |

丹波国数掛山城主。波多野秀長の子とみられる。秀親は秀長と同じく波多野氏の重臣として仕え、波多野氏が代官職を手にしていた禁裏御料の上村荘を支配した。 |