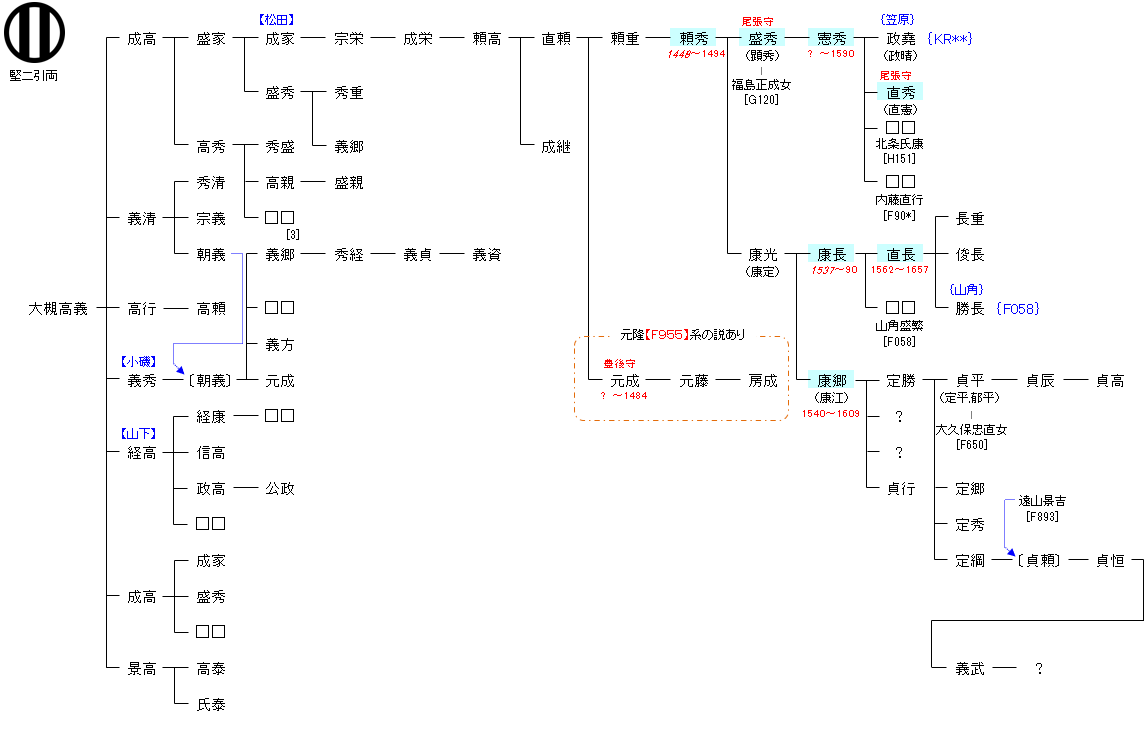

<藤原氏>北家 秀郷流

| F954:波多野義通 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 ― 大槻高義 | F956:大槻高義 | ● |

| リンク | F955 |

| 松田頼秀 | 松田盛秀 |

|---|---|

|

小田原評定衆の一人。足柄郡を領し、西相模領主大森氏,山内上杉家に属していた。 |

後北条氏の家臣。北条早雲(伊勢盛時),北条氏綱,北条氏康の三代に仕えた。初名は顕秀、後に最初の主君である伊勢盛時から偏諱(「盛」の1字)を受けて盛秀と改名した。 |

| 松田憲秀 | 松田直秀 |

|

松田家は北条早雲以来の譜代の家老の家柄で、2,798貫という知行を食む大身である。 |

諱の直秀の「直」の字は主君・北条氏直から偏諱。兄・政晴は笠原氏の家督を継承していたため、直秀が松田氏の家督を継承する。天正17年(1589年)5月に父の隠居により家督を継承、左馬助を称す。直秀は北条氏直より寵愛されていた。天正18年(1590年)、小田原合戦では小田原城に籠城したが、籠城中に父や兄が豊臣秀吉に内応したことを北条氏直に告発。その忠義を激賞された。小田原城が開城した後、氏直に従い高野山に入るが、氏直が死去した後は前田氏に4千石で登用された。 |

| 松田康長 | 松田直長 |

|

北条氏康・氏政・氏直の三代に仕えた。主に奏者や奉行衆として政務に関わり、寺社関連や楽市制度などに携わった発給文書が残る。 |

北条氏に仕え、5代目当主・氏直から偏諱を授かっている。天正18年(1590年)小田原征伐の際に伊豆国山中城の戦いで戦死した父・康長の跡を継ぎ、相模国愛甲郡荻野郷,伊豆国牧郷など337貫600文余を知行した。同合戦で北条氏は没落するが、文禄4年(1595年)、北条氏に代わって関東を支配する徳川家康に仕え、旧領荻野郷に230石余を与えられ、後に200石を加増された。慶長19年(1614年)から勃発した大坂の陣には双方の戦に参陣。寛永2年(1625年)、相模国愛甲郡(のち上総国武射郡),上総国山辺郡,下総国香取郡内に430石余を与えられた。慶安元年(1648年)、徳川家綱付きとなった。明暦3年(1657年)8月まで生きて、96歳の長寿を全うした。 |

| 松田康郷 | |

|

父・康定は小田原衆のひとりであったと伝わる。永禄9年(1566年)、上杉謙信が北条方の下総国臼井城へと侵攻して来た際に同国の大和田城を守っていた康郷は、百騎を率いて千葉胤富,白井胤治らが籠もる臼井城へと駆け付け、奮戦の末に上杉本陣直前まで切り込み、上杉軍を撃破することに成功した(臼井城の戦い)。軍神とまでいわれた謙信自らが率いる軍団に多大な被害を負わせたこの戦いは、謙信生涯最大の敗戦といわれ、この戦功により北条氏政から感状と相模国足柄下郡に二百貫を賜った。 |