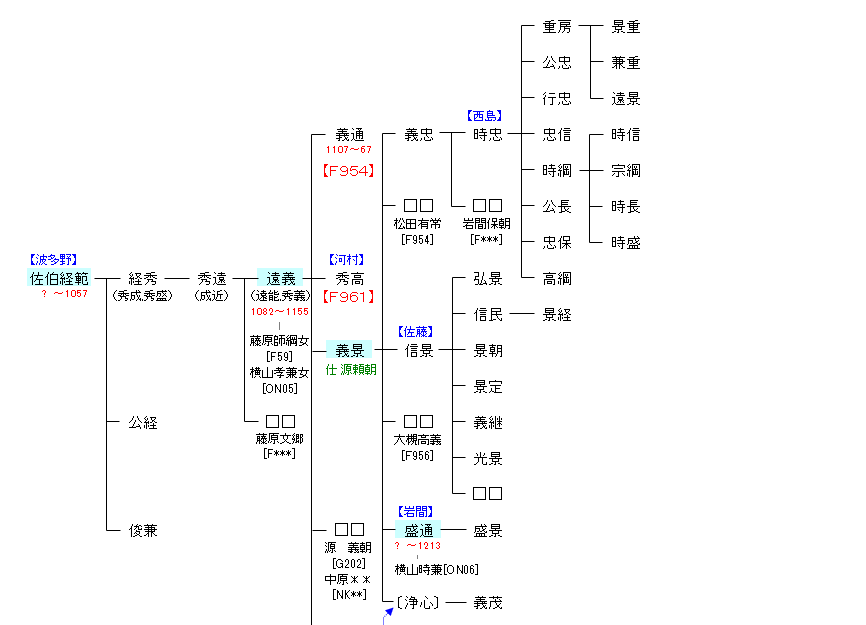

<藤原氏>北家 秀郷流

| F929:藤原千常 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 | F953:佐伯経範 |

| リンク | F954・F961・F966 |

| 佐伯経範 | 波多野遠義 |

|---|---|

|

『尊卑分脈』『系図纂要』などの諸系図は経範の父を藤原秀郷の後裔である相模守公光とする。生母は佐伯氏で、経範が藤原氏でなく佐伯氏を称したのは母方の氏を称したためであるとされている。ただ、経範の兄弟はいずれも父祖以来の「公」の字を偏諱として持つが、経範だけは持たない。また母を大江氏とする経範兄弟の公季について、『続群書類従』所収「秀郷流系図」が佐伯氏の祖としているという矛盾が見られる。そのため経範を相模守・公光の子とするのは東国の名族である藤原秀郷の子孫に位置づけるための後世の付会であり、実は別の氏族であるという見解も存在する。経範とその子孫である波多野氏が所領とした相模国余綾郡幡多郷は渡来系豪族の秦氏が経営したことに因むといわれ、実際に経範が活動した時期の国司に秦氏の名が見える。そのため本来秦氏だったものがより名高い武門の後裔を称するために秀郷流藤原氏の末裔と記されるのに至ったのではないか、ともいう。 |

相模国余綾郡幡多郷を中心に形成された波多野庄を本領とした波多野氏の惣領。波多野庄は藤原氏摂家に相伝された荘園で、受領階層だった波多野氏も在地支配を実行しつつ朝廷へ出仕した。 |

| 波多野義景 | 岩間盛通 |

|

義景の兄とも、従兄弟ともされる波多野義常は、源頼朝の旗揚げの際、合力を呼びかけられたが、拒絶して敵対したのち討手を差し向けられて自害した。義景は頼朝の宥恕を得、波多野氏の家督相続と、本領である波多野荘の保有を許可された。 |

甲斐国八代郡岩間の地を領し、岩間三郎とも称された。正治2年(1200年)、梶原景時の変では梶原氏に属した勝木宗則と戦う。宗則は相撲の達者かつ筋力に優れた武士で、盛通は畠山重忠の助力を得てこれを無事に捕縛することに成功した。真壁秀幹が宗則を捕らえたのは畠山重忠であるとして盛通の戦功を疑ったが、重忠自身が盛通を弁護したため事なきを得た。 |

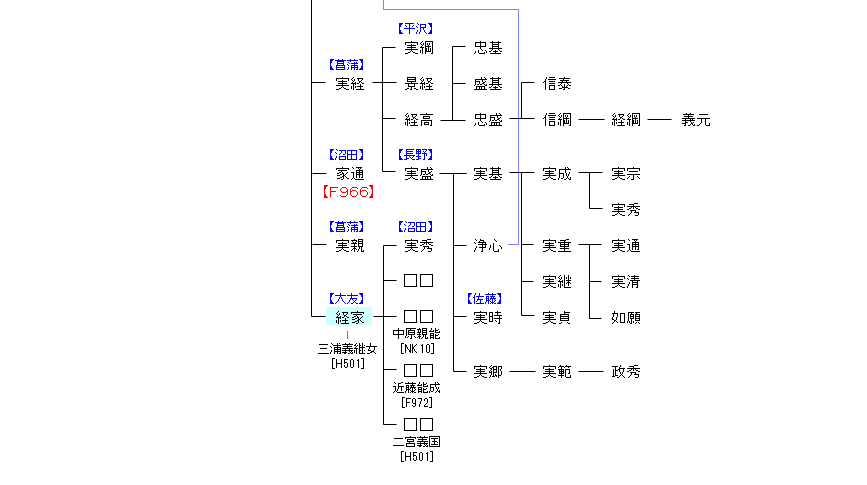

| 大友経家 | |

|

波多野氏の惣領・遠義の子とも義通の子ともいわれ、相模国足柄上郡大友郷を領して名字の地とした。治承・寿永の乱では源頼朝に従い、源範頼・義経らが指揮する西国の合戦に従軍。元暦2年(1185年)の平氏滅亡後、鎌倉へ帰還した経家は頼朝に召されて合戦の詳細を報告している。 |