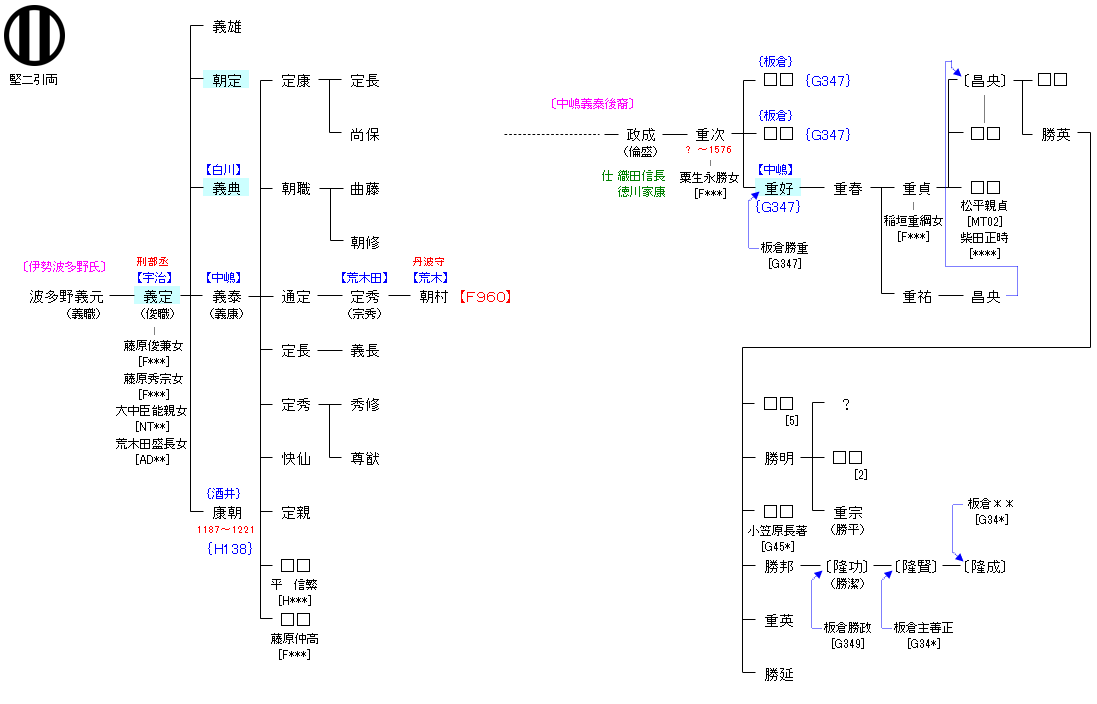

<藤原氏>北家 秀郷流

| F954:波多野義通 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 ― 波多野義元 | F959:波多野義元 |

| リンク | F960 |

| 波多野義定 | 波多野朝定 |

|---|---|

|

伊勢国に所領を持った波多野義元の子。治承3年(1179年)に高倉天皇の蔵人となる。 |

鎌倉幕府御家人。建仁3年(1213年)、和田合戦では大伯父の忠綱父子とともに北条氏方として和田義盛方と戦う。合戦の最中、法華堂に退避していた源実朝が鎌倉近在に布陣した西相模の武士らを慰撫するために御教書を発給しようとした際、朝定は傷を負いながらも戦場から実朝の元へ参上して奉書を作成し、彼らを味方に引き入れることに成功した。 |

| 白川義典 | 中嶋重好 |

|

鎌倉時代前期の武士。伊勢神宮を本家に持つ高座郡大庭御厨内に所領を有し、神宮関係者を妻に迎えていた。 |

天正4年(1576年)、父の重次は武田勝頼が駿河に出張ってきたときに物見に出て討ち死したが、その時、嗣子・重好は10歳だったため、母は重好とその姉2人を連れて板倉勝重に再嫁し、2女及び重好は勝重の養子となった。 |