<藤原氏>北家 秀郷流

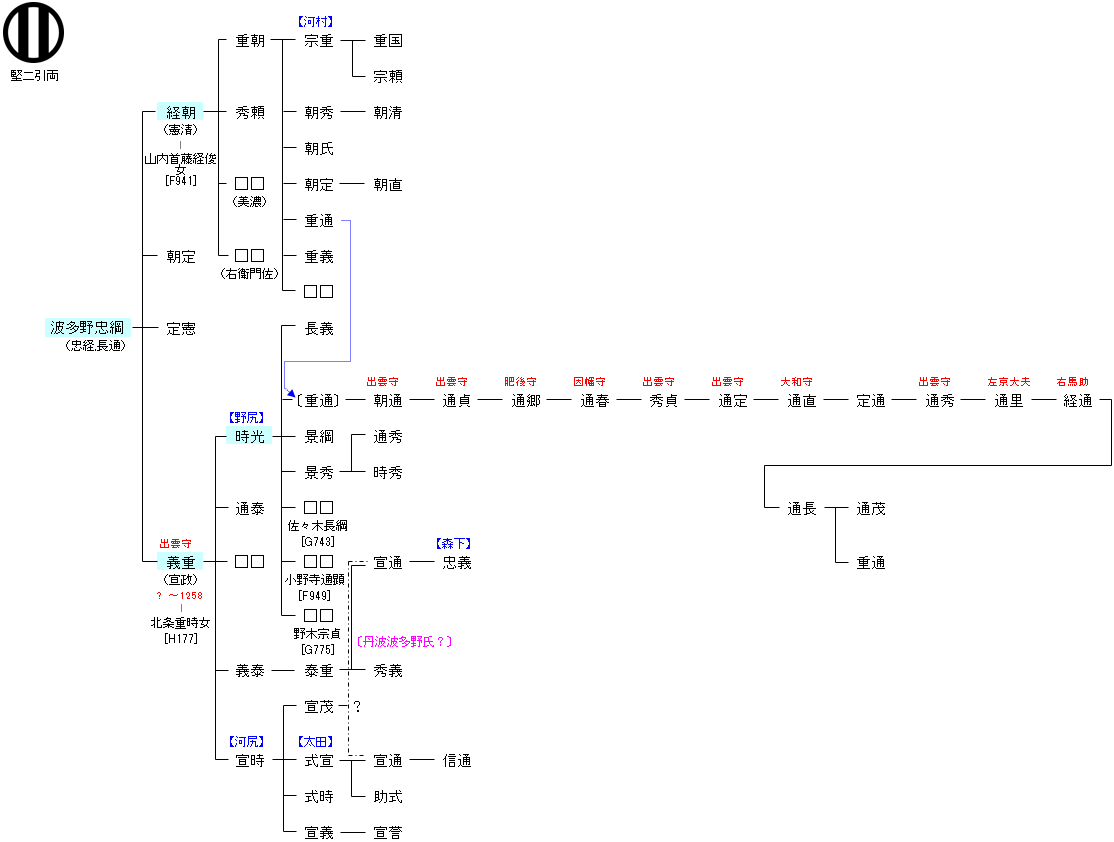

| F954:波多野義通 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 ― 波多野忠綱 | F957:波多野忠綱 | ● |

| リンク |

| 波多野忠綱 | 波多野経朝 |

|---|---|

|

鎌倉幕府御家人。相模国余綾郡波多野荘を名字の地とする波多野氏の惣領・義通の子で、伊勢国の所領を相続していた。異母兄の義常は治承4年(1180年)源頼朝に敵対したために滅ぼされたが、忠綱や甥の義定らは頼朝に従い、治承5年(1181年)、熊野海賊菜切攻めで敗走した平家家人の伊豆江四郎を度会郡宇治で討ち取っている。平家滅亡後の文治元年(1185年)、鎌倉の勝長寿院落成供養に随兵として列参。この頃には忠綱は伊勢を離れて本領の相模へ居を改めている。建久元年(1190年)と同6年(1195年)の頼朝の二度の上洛にも随行した。 |

鎌倉幕府将軍・源頼家,実朝に近習として仕え、建暦3年(1213年)、芸能達者の者として北条泰時,安達景盛らとともに学問所番のひとりに選出されている。建暦3年(1213年)の和田合戦では父とともに幕府方に属し、初日の合戦で先陣を務めた父に従って足利義氏らとともに後退する和田義盛方を追撃。父は三浦義村への悪口が咎められて褒賞を削られたものの、経朝は問題なく戦功を賞された。戦後、一族の広沢実高が和田義盛へ内通を疑われた際には、一族らとともにその弁解を行っている。 |

| 波多野義重 | 野尻時光 |

|

越前志比庄地頭であったことから、道元禅師に大仏寺(後の永平寺)を寄進した。波多野五郎と称した。 |

波多野忠綱の息子・義重に2子があり、史料によってどちらが兄であるかは不明であるが、その内の一人が時光である。波多野孝家所蔵『波多野血統鑑』には、時光の兄弟・宣時は「一生病身、不続家」、時光は「宣時蟄居、依之家督相続」とあり、本来は宣時が長男として家督を継ぐ立場であったが、病身であったために時光が家督を譲られたというのが実像であったようである。 |