<藤原氏>北家 秀郷流

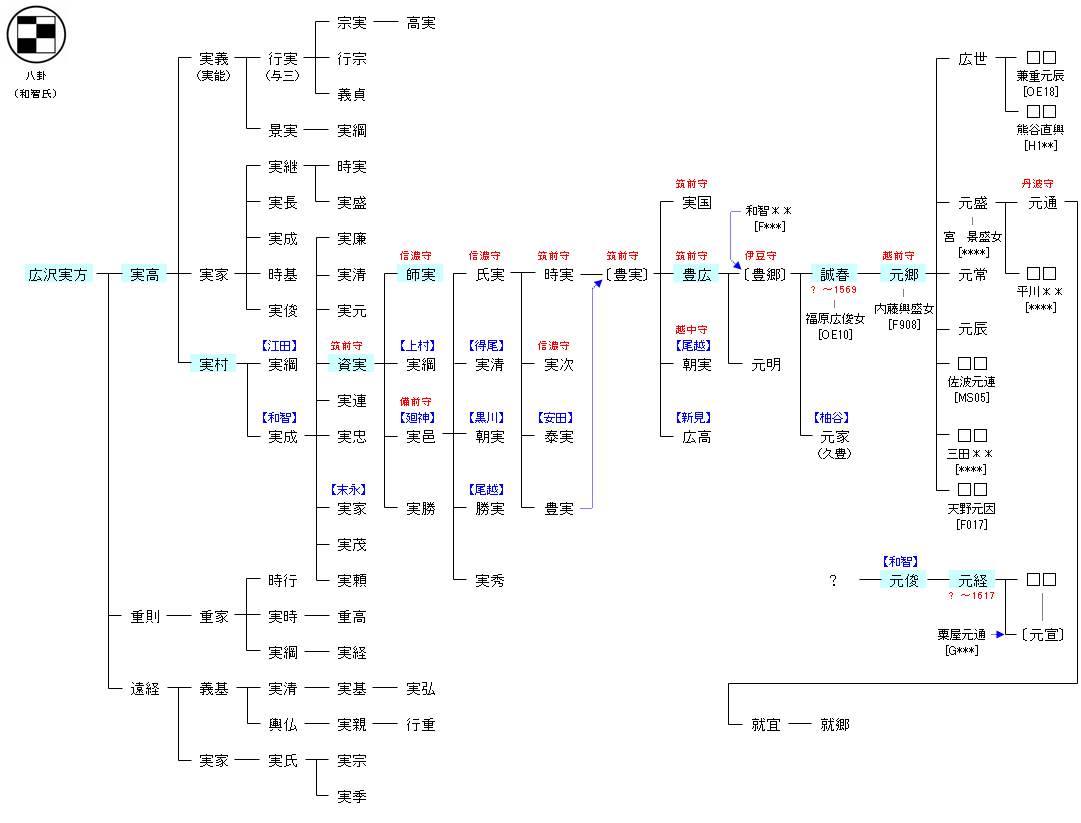

| F954:波多野義通 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 佐伯経範 ― 波多野義通 ― 広沢実方 | F958:広沢実方 | ● |

| リンク |

| 広沢実方 | 広沢実高 |

|---|---|

|

久寿2(1155)年、波多野氏は源義朝の子・義平が叔父・義賢を討った武蔵国大蔵館の戦いにおける功により武蔵国広沢郷を得て、同地を譲られた波多野実方が広沢を名乗った。実方は源平合戦に源氏方として出陣、備前国藤戸の戦いに活躍、恩賞として備後国三谷郡十二郷の地頭職を獲得した。 |

『吾妻鏡』の建暦3(1213)年の条に、広沢左衛門尉実高が備後国で蜂起した賊徒を討つため下向、3年ぶりに鎌倉に帰ったという記事がある。実高は実方の嫡男で三谷郡十二郷の地頭職を相続していたことから、賊徒鎮圧の使節に任命された。しかし、実高は鎌倉を本拠としていて任務が終わると鎌倉に帰っており、いまだ備後国には入部していなかった。 |

| 広沢実村 | 和智資実 |

|

広沢氏が備後国に移住するきっかけとなったのは、承久の乱の功で新たに三谷郡西方を賜り、その支配権が三谷郡全域に及んだことであった。一方、源家将軍が断絶したのち、執権北条氏の力が強大化し、多くの御家人は鎌倉を離れて地方の所領へ下って勢力を維持しようとする動きもあった。 |

建武2(1335)年、足利尊氏が反旗を翻したことで新政が崩壊すると、広沢一族は尊氏に属し、和智実成の5男・資実は度々の忠節によって江田氏領を除いた三谷郡全域を賜った。そして、一族を三谷郡の要所に配し、本拠地を和知から西条(吉舎)に移すなどして支配体制を築き上げた。このような歴史があって、和智氏では吉舎に本拠を置いた資実をもって初代に数えている。 |

| 和智師実 | 和智豊広 |

| 資実の跡を継いだ師実も南朝方として行動、2代将軍・義詮からも西条の打ち渡しを命じられたが拒否、長井・山内氏らが平松城に攻め寄せたが防戦し撤退させている。その後、要害の地を選んで南天山城を築き、幕府への抵抗姿勢を崩さなかった。やがて、三谷西条の地をあきらめた義詮は、世羅郡の重永桑原方六郷を代地として天竜寺領とした。そして、打ち渡しを妨害する矢野・太田らの鎮圧を山内氏と和智師実に命じている。ここに和智氏は幕府方に転じた。その後も近郷に侵略の手を伸ばして支配圏を広げ、備後国の有力国衆へと成長していく。 |

大永7(1527)年の夏、陶晴賢と毛利元就の率いる大内軍と出雲から南下してきた尼子軍とが和知郷細沢山で激突した。戦いは7月から始まって、11月には三吉郷へと広がる大合戦となった。この大内方と尼子方の戦いに際して、和智豊広ははじめ尼子方についていたが、長引く合戦のなかで去就に迷ったようで、9月、大内方の山内氏の工作を受けて大内方に寝返っている。 |

| 和智誠春 | 和智元郷 |

|

和智氏の第9代当主。毛利氏家臣。備後守護・山名誠豊から偏諱を受けて「誠春」と名乗ったと推測される。 |

南天山城を本拠とした国人・和智氏の第10代当主。毛利氏家臣。 |

| 和智元俊 | 和智元経 |

|

備後国三谿郡吉舎の南天山城を本拠とした国人である和智氏の出身とされるが、天文19年(1550年)に毛利氏家臣団238名によって作成された連署起請文に元俊が名を連ねていることから、和智誠春をはじめとする他の和智氏の人物と異なり、早くから毛利氏の家臣となっていたと考えられている。また、年不詳だが、毛利氏家臣40名の具足注文において元俊の具足数は50両と記されており、40名の内で最多である桂元澄の60両に次ぐ数となっている。 |

毛利氏の重臣である口羽春良の次男として生まれ、永禄3(1560)年以前に毛利氏重臣の和智元俊の養子となる。まだ幼名の「虎法師」を名乗っていた永禄3(1560)年7月22日、毛利隆元から周防国都濃郡末武の内の20石の地を給地として与えられた。 |