<天孫系>

|

A002:伊邪那岐神 |

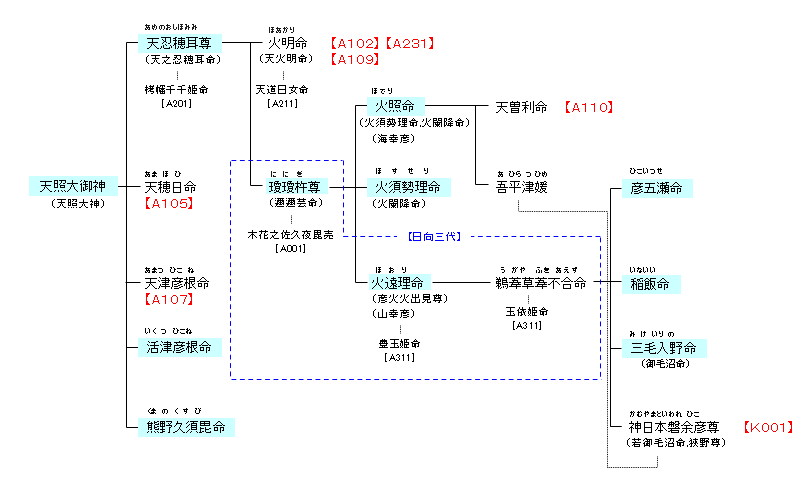

天之御中主神 ― 伊邪那岐神 ― 天照大御神 | A101:天照大御神 |

| リンク | A102・A105・A107・A109・A231・A110・K001 |

| 天照大御神 | 天忍穂耳尊 | 瓊瓊杵尊 |

|---|---|---|

|

女神と解釈され、高天原を統べる主宰神で、皇祖神とされる。『記紀』においては、太陽神の性格と巫女の性格を併せ持つ存在として描かれている。 太陽神,農耕神,機織神など多様な神格を持つ。天岩戸の神隠れで有名な神で、神社としては伊勢神宮内宮が特に有名。

|

正式には正勝吾勝々速日という称辞を冠している。天照大神と素戔嗚尊との誓約で、アマテラスの御統の玉から生まれた長子。玉は皇位継承の象徴。オシホミミのオシは威圧的なの意の美称でホミミは稲穂の神霊の意。天孫降臨神話の中で,高天原直系神は稲にちなむ名をもつのが多い。葦原中国平定の際、天降って中つ国を治めるようアマテラスから命令されるが、下界は物騒だとして途中で引き返す。タケミカヅチらによって大国主から国譲りがされ、再びオシホミミに降臨の命が下るが、オシホミミはその間に生まれた息子のニニギに行かせるようにと進言し、ニニギが天下ることとなった(天孫降臨)。 |

天照大御神の命令を受けた建御雷神と天鳥船神が大国主から国譲りを受けて葦原中国の統治権を確保する。その後に天照大御神の命により、ニニギノミコトは葦原中国を統治するため高天原から地上に降りたという(天孫降臨)。『古事記』では、この降臨の地については「竺紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降りまさしめき」と記述している。『日本書紀』では、「日向襲之高千穗峯」あるいは「筑紫日向高千穗」と記述している。この降臨の経路の解釈ついては、日向国の高千穂峰に降り吾田国(現在の南さつま市)の長屋の笠狭碕に到達したとする説のほか諸説ある。 三重県鈴鹿市の椿大神社の境内にニニギノミコトが天孫降臨の際に使用した御船が降り立ったという伝承地(御船磐座)が存在する。同神社の伝承によると、ニニギノミコト一行は猿田彦命の導きによりまずこの椿大神社の鎮座することになる地に天降った後に、日向の地へと向かったとされる。 |

| 火照命 | 火須勢理命 | 火遠理命 |

|

瓊々杵尊に国津神の子ではないかと疑われた木花之佐久夜毘売がその疑いを晴らすために火中で生んだ三神の第一子であり、火が盛んに燃え立つときに生まれたので火照命と名附けられた。 海幸彦(火照命)は海で魚などを猟って暮していた。ある日、山で狩りなどをして暮らしていた弟の山幸彦(火遠理命)と互いの道具の交換しようと提案した。山幸彦は三度断ったが、少しの間だけ交換することにした。しかし山幸彦はその釣針を海の中になくしてしまい、海幸彦はそれを決して許さなかった。その後、海神から復讐の方法と呪具を与えられて帰ってきた山幸彦によって海幸彦は苦しめられ、最終的に服従した。これらは隼人または熊襲の平定と服従を元に説く神話であるとされる。『日本書紀』によれば隼人の祖である阿多君とされる。 |

瓊々杵尊と木花之佐久夜毘売の子であるが、一夜で身蘢ったために国津神の子ではないかと疑われ、木花之佐久夜毘売がその疑いを晴らすために火中で生んだ三神の第二子であり、火が盛んに燃え立つときに生まれたので「ホスセリ」と名附けられた。 『古事記』にのみ登場する。『日本書紀』には火闌降命の名が火酢芹命とも記されていることから、次男の火須勢理命に関しても火闌降命のことであるとする考えもある。火須勢理命は事績を持たない別人となっている。 『日本書紀』によれば隼人の祖である。 |

木花之佐久夜毘売が瓊々杵尊に「自分の子ではない」と疑われ、その疑いを晴らすために産屋に火をかけて、その火の中で生んだ三人の子の末で、火が消えかけた時に生まれたので火遠理命と名付けたとする。『日本書紀』では主に彦火火出見尊と呼ばれている。 大綿津見神の娘の豊玉毘売を妻とし、日子波限建鵜葺草葺不合命をもうけた。高千穂宮で伍佰捌拾歳(580年)で亡くなったとある。埋葬地は、『古事記』では「高千穂山の西」、『日本書紀』では「日向の高屋山上陵」としている。 |

| 彦五瀬命 | 稲飯命 | 三毛入野命 |

|

弟たちとともに東征に従軍したが、浪速国の白肩津(あるいは孔舎衛坂)での長髄彦との交戦中に長髄彦の放った矢に当たった。彦五瀬命は「我々は日の神の御子だから、日に向かって(東に向かって)戦うのは良くない。廻り込んで日を背にして(西に向かって)戦おう」と助言し一行は南へ廻り込んだ。 しかし紀国の男之水門に着いた所で、彦五瀬命の射られた傷が悪化した。この時に彦五瀬命が「賊に傷つけられて死ぬとは」と雄叫びしたので、その地は「雄水門(男之水門)」というとする。その後『日本書紀』によると紀国竈山で亡くなり、竈山に墓が築かれたという。ただし『古事記』では紀国男之水門で亡くなったとする。 |

『日本書紀』では、稲飯命は神武東征に従うが、熊野に進んで行くときに暴風に遭い、「我が先祖は天神、母は海神であるのに、どうして我を陸に苦しめ、また海に苦しめるのか」と言って剣を抜いて海に入って行き、「鋤持の神」になったとする。 『古事記』では事績の記載はなく、稲氷命は妣国(母の国)である海原へ入坐としたとのみ記す。 『新撰姓氏録』では、稲飯命は新羅王の祖であると伝える。 |

『日本書紀』神武即位前紀では、兄弟とともに神武東征に従うが熊野に進んで行くときに暴風に遭い、「母も叔母も海神であるのに、どうして我々は波によって進軍を阻まれなければならないのか」と言って、波頭を踏み常世に行ったとしている。 『古事記』では、事績は何も記されずに「波頭を踏んで常世の国に渡った」とだけ記されている。 宮崎県高千穂町の伝承では、三毛入野命は常世に渡ったのではなく、兄弟たちからはぐれてしまい、出発地の高千穂に帰還したとする。高千穂には「鬼八」という悪神がいて、人々を苦しめていたので、三毛入野命はこれを退治し高千穂の地を治めたと伝えている。三毛入野命は高千穂神社の祭神である。 |

| 活津彦根命 | 熊野久須毘命 | |

|

誓約によって生まれた五男三女の男神で、天照大神が左手に巻いていた玉から生まれたとされる。この神の後裔氏族は見当たらないが、『新撰姓氏録』に高魂命の子の伊久魂命の後裔として恩智神社の神主が載っている。滋賀県の彦根の地名はこの神の名に起こるという説もある。 |

誓約の段において、素戔嗚尊が天照大神の持ち物である八尺勾玉を譲り受けて化生させた五柱の神の一柱で、天照大神の物実から生まれたので天照大神の子であると宣言された。 『古事記』では熊野久須毘命、『日本書紀』本文では熊野櫲樟日命、第一の一書では熊野忍蹈命、第二の一書では熊野櫲樟日命、第三の一書では熊野忍蹈命またの名を熊野忍隅命、別段(岩戸隠れ)第三の一書では熊野大角命と表記されている。いずれも最後(5番目または6番目)に化生した神とされている。 「クマノ」は熊野のことであり、出雲の熊野大社のこととも、紀伊の熊野三山のことともされる。熊野大社の現在の祭神は「熊野大神櫛御気野命」であるが、元々の祭神はクマノクスビであったとする説がある。熊野三山の一つの熊野那智大社の祭神・熊野夫須美大神は伊弉冉尊のこととされるが、これもクマノクスビのことであるとする説がある。 |