中国(後漢王朝)渡来系

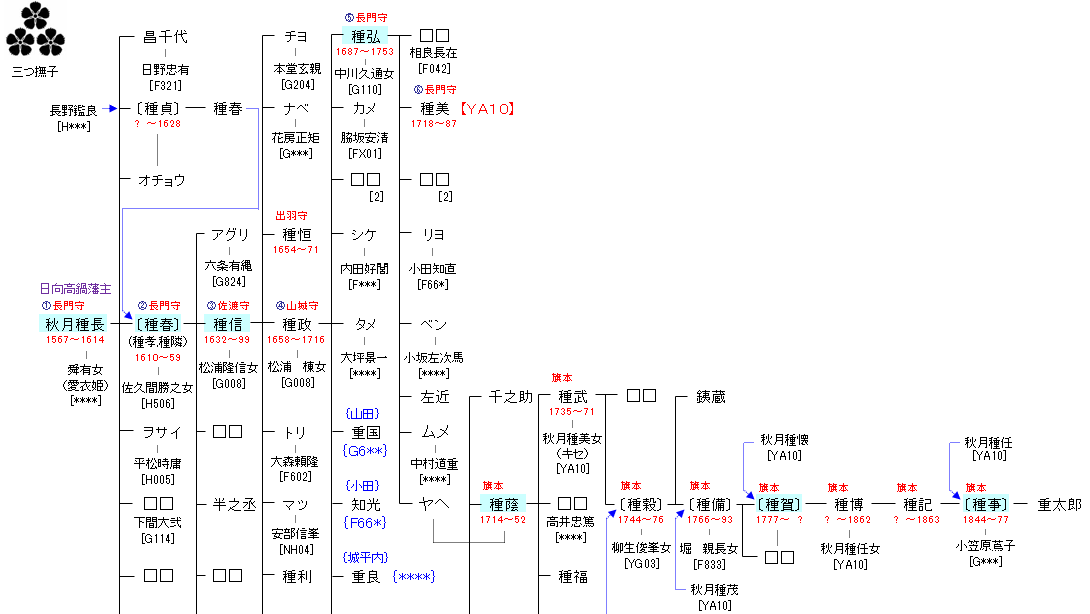

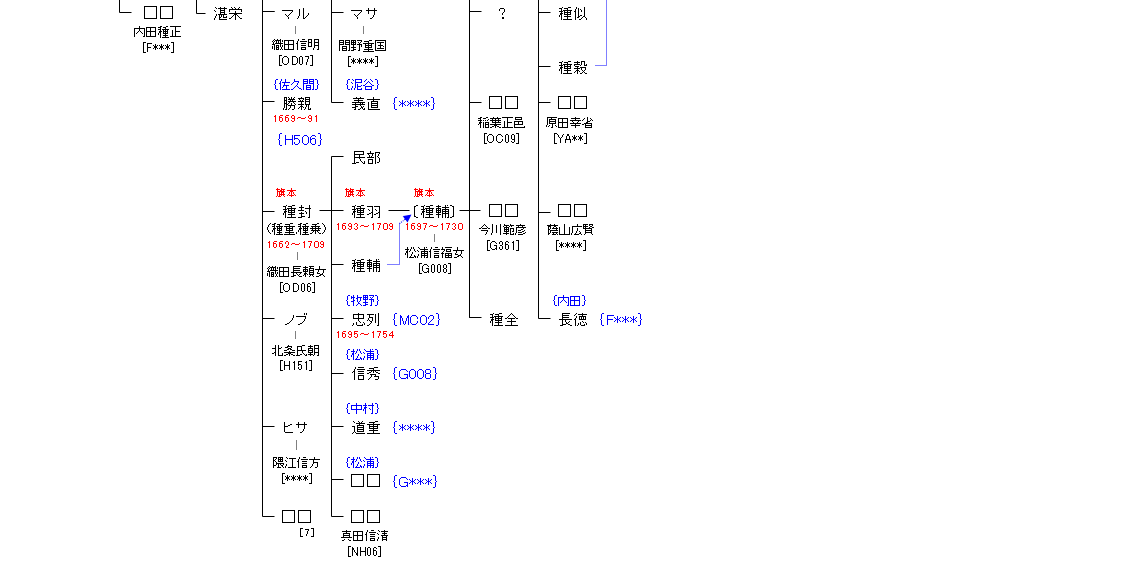

| YA08:秋月種雄 | 東漢 掬 ― 東漢爾波伎 ― 大蔵広隅 ― 大蔵種資 ― 原田種直 ― 秋月種雄 ― 秋月種長 | YA09:秋月種長 |

| リンク | YA10・{H506}{MC02}{G008} |

| 秋月種長 | 秋月種春 |

|---|---|

|

天正14年(1586年)の豊臣秀吉の九州征伐では父と共に豊臣軍と戦ったが、敗れて父と共に降伏した。このとき、父が秀吉に対して剃髪して謝意を示し、さらに隠居したため、家督を継いで当主となる。しかし間もなく、秀吉の命令で日向高鍋3万石に減移封された。 |

当初、種長の跡は種長の娘婿である種貞が継ぐこととなっていた。しかし、種貞は病弱であったために廃嫡され、その息子で種長の外孫である種春が代わって養子となり、慶長19年(1614年)に種長の死去により跡を継いだ。 |

| 秋月種信 | 秋月種弘 |

|

第2代藩主・秋月種春の長男。官位は従五位下・佐渡守。 |

宝永7年(1710年)8月2日、父の隠居により跡を継ぐ。病弱だったが、有能で文武を奨励して享保7年(1722年)には稽古堂を創設する。さらに藩士子弟の有能な人物の多くを遊学させて学識を深めさせ、広く有能な人材の登用を求めた。 |

| 秋月種蔭 | 秋月種賀 |

|

高鍋藩主・秋月家分家の旗本寄合席木脇領主秋月家4代目当主。石高は日向国諸県郡、宮崎郡内3,000石。 |

高鍋藩主秋月家分家の旗本寄合席木脇領主秋月家8代当主。石高は日向国諸県郡、宮崎郡内3,000石。幕職として本所深川火事場見廻役や新番頭,小普請組支配などを勤める。 |

| 秋月種事 | |

|

日向国高鍋藩主秋月家分家の旗本寄合席木脇領主秋月家11代で、江戸幕府旗本としては最後の当主。諱は種琴とも記す。幕末の石高は日向国諸県郡、宮崎郡内3,000石。 |