中国(後漢王朝)渡来系

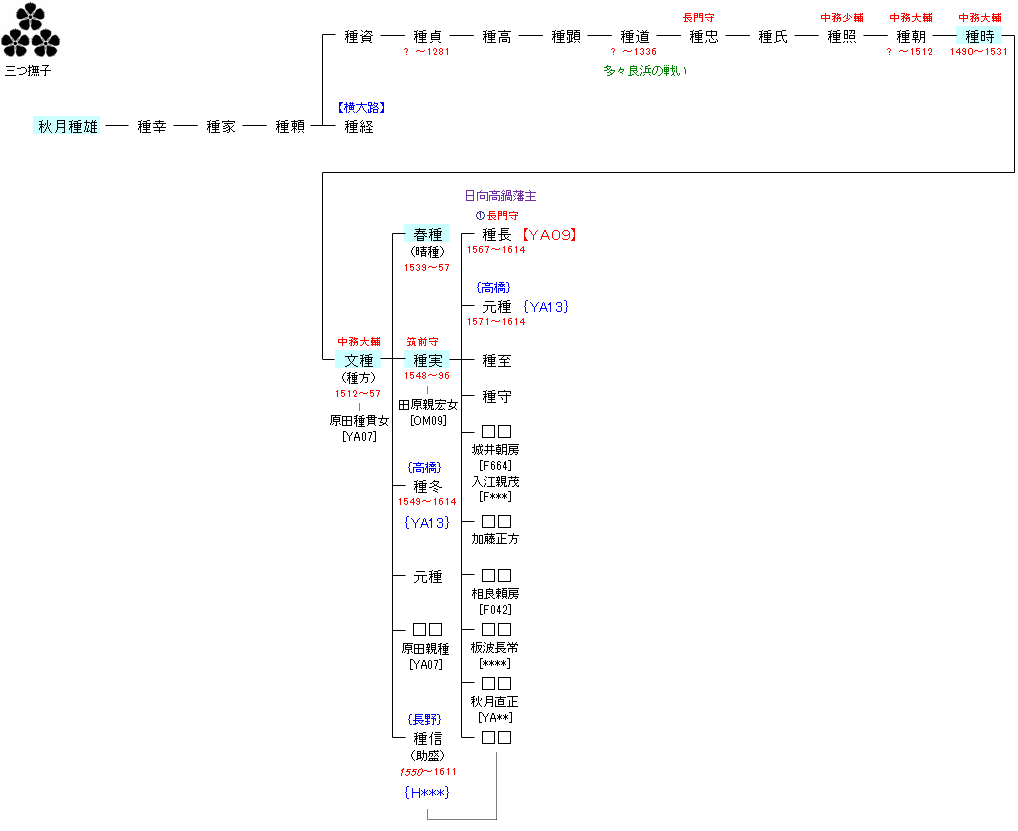

| YA07:原田種直 | 東漢 掬 ― 東漢爾波伎 ― 大蔵広隅 ― 大蔵種資 ― 原田種直 ― 秋月種雄 | YA08:秋月種雄 |

| リンク | YA09・{YA13} |

| 秋月種雄 | 秋月種時 |

|---|---|

|

平安時代後期から九州に土着した松浦氏や蒲池氏など他の豪族と同じく秋月氏の祖である原田氏も平家の家人だった。原田種雄が改姓し秋月を名乗る。筑紫郡原田郷にあった兄の原田種直の居城に居住していた。なお、種雄は原田種直の子とする説もある。 |

延徳2年(1490年)、13代当主・秋月種朝の子として誕生。永正9年(1512年)に父が戦死したため、家督を継いで14代当主となった。種時は、豊後・肥後・筑後守護職の大友義鑑からの自立を目論んで、管領代で、筑前・豊前守護職の大内義興に接近したが、この背反行為に怒った大友義鑑の攻撃を受けて敗れ、結局、大内義興の仲介を受けて降伏した。なお、家督相続前の永正6年(1509年)には美奈宜神社の社殿を再建している。 |

| 秋月文種 | 秋月春種 |

|

享禄4年(1531年)、父・種時の死去に伴い家督を継承。この頃、大宰大弐や筑前など6ヶ国の守護を兼任し中国地方随一の勢力を誇った大内義隆に従属した。大内氏と大友氏との和睦に功績があったとされており、天文10年(1541年)には義隆の推挙を受けて、室町幕府の幕臣にまで任じられている。また、文種の嫡子が第12代将軍・足利義晴から偏諱を受け、晴種と名乗った。 |

弘治3年(1557年)7月に父・文種が毛利元就と通じて大友義鎮(宗麟)から離反したため、義鎮が派遣した立花道雪,臼杵鑑速,志賀親度らを大将とした2万の大軍に攻められる。父・文種が秋月城を捨てて古処山城に逃亡してくると、父を匿って大友軍と戦ったが、衆寡敵せず父と共に自害した。享年19。 |

| 秋月種実 | |

|

天文17年(1548年)、筑前国の国人である秋月氏15代当主・秋月文種の次男として誕生したといわれる。 |