<神皇系氏族>天孫系

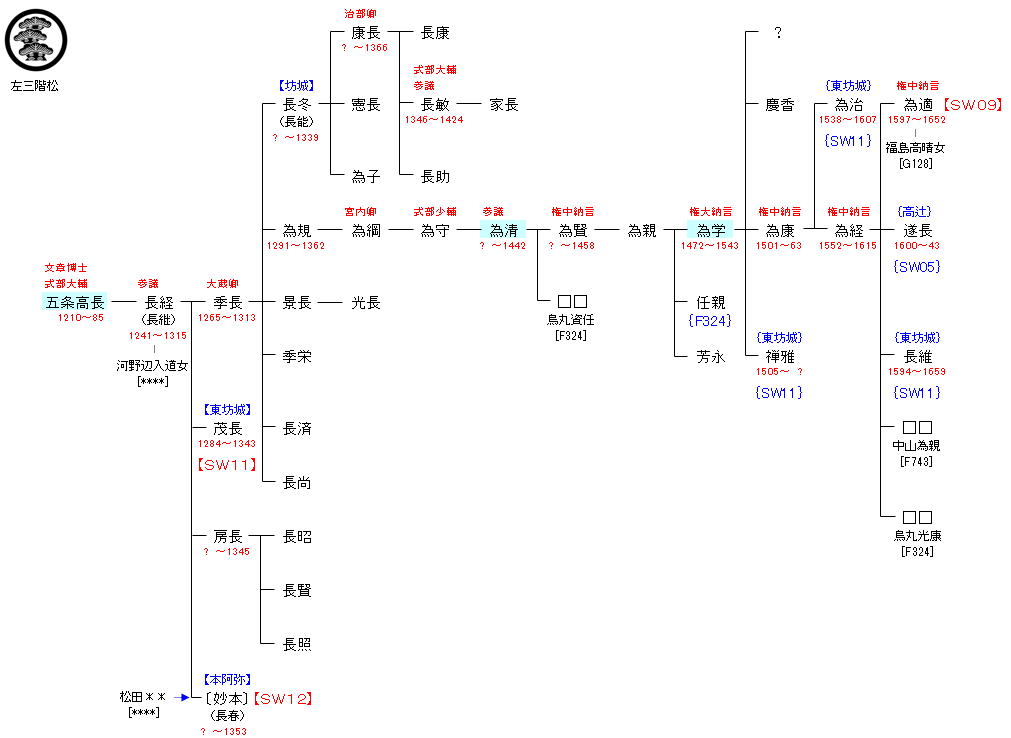

| SW04:高辻是綱 | 土師身臣 ― 菅原古人 ― 菅原道真 ― 高辻是綱 ― 五条高長 | SW08:五条高長 |

| リンク | SW09・SW11・SW12・{SW05} |

| 五条高長 | 五条為清 |

|---|---|

|

元仁元年12月(1225年)若くして文章生となる。嘉禄3年(1227年)に文章得業生。安貞2年(1228年)に従五位下・甲斐権守に叙任される。兵部少輔,阿波介,大内記などを歴任し、仁治3年(1242年)に長門守に任ぜられたのち従四位下、続いて従四位上に叙される。建長6年(1254年)に大学頭、文応元年(1260年)に文章博士と代々務めていた官職を承る。 |

応永年間(1394~1428年)初頭の誕生と推定され、同24年(1417年)の釈奠に正五位下・式部少輔として参列したことが『康富記』に記されている。この時は、為清が講師を務める予定であったが、「才学無きため」、上首である講頌を高辻家長と役目を交替したとある。もっとも、これは若年で未経験であったことによるもので、経験を積み重ねることでその能力を高めていき、同32年(1425年)には大内記に任じられ、3年後の称光天皇崩御の際には追号「称光院」を勘申した。その後、少納言を経て、永享9年(1437年)には従三位大蔵卿に任ぜられ、続いて後花園天皇の侍読となった。この頃には後小松法皇,伏見宮貞成親王からも厚く信任された。特に貞成親王は世尊寺行長から「菅家数輩有りといへども、為清一人儒道の風を残す」という評判を聞き、後に意見を求めるために召し出して以後は、中原康富と並んで重用したという。嘉吉元年(1441年)に高辻長郷を越えて左大弁に任ぜられ、翌2年(1442年)には正三位に叙せられるが、前年冬からの病が悪化して同年10月に死去した。死に際して参議に任ぜられた。 |

| 五条為学 | |

|

文明13年(1481年)、父が倒れたために、4月23日にも元服前に関わらず急遽内裏に初出仕し、同年5月9日の父の為親が病死する。ところが、為学の母親は彼を五条家の同族である高辻長直の妻の養子にしたと宣言して播磨国にあった夫の遺領に下って自らのものにしようとした。その母親も文明16年(1484年)に死去したが、この時に母親に他家の養子になったと宣言された為学に五条家の相続資格があるのかどうかが議論になったことが『資益王記』に見える。その後、高辻長直の奔走で為学の五条家相続が実現され、同年には学問料の支給が行われた。母親に捨てられる形となった為学は長直によって育てられ、長享元年(1487年)11月21日には為学の元服の儀が行われ、同3年(1489年)6月26日に叙爵を受けた。若年より朝儀における執筆役を務め、三条西実隆や甘露寺親長からもその能力を高く評価された。 |