<神皇系氏族>天孫系

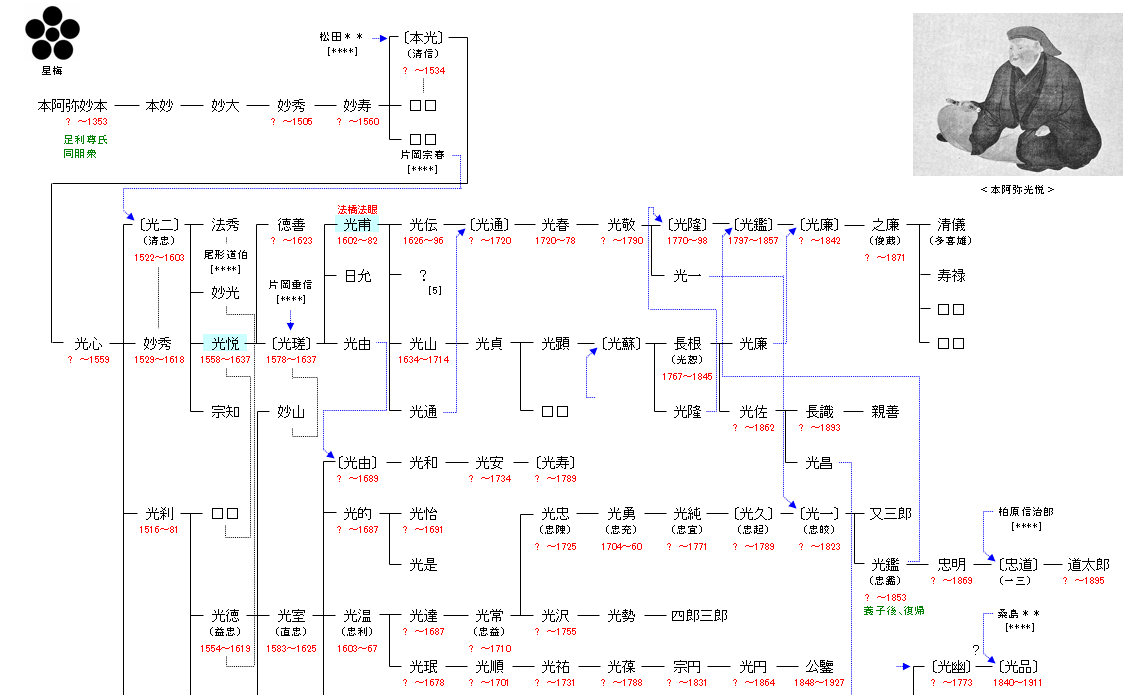

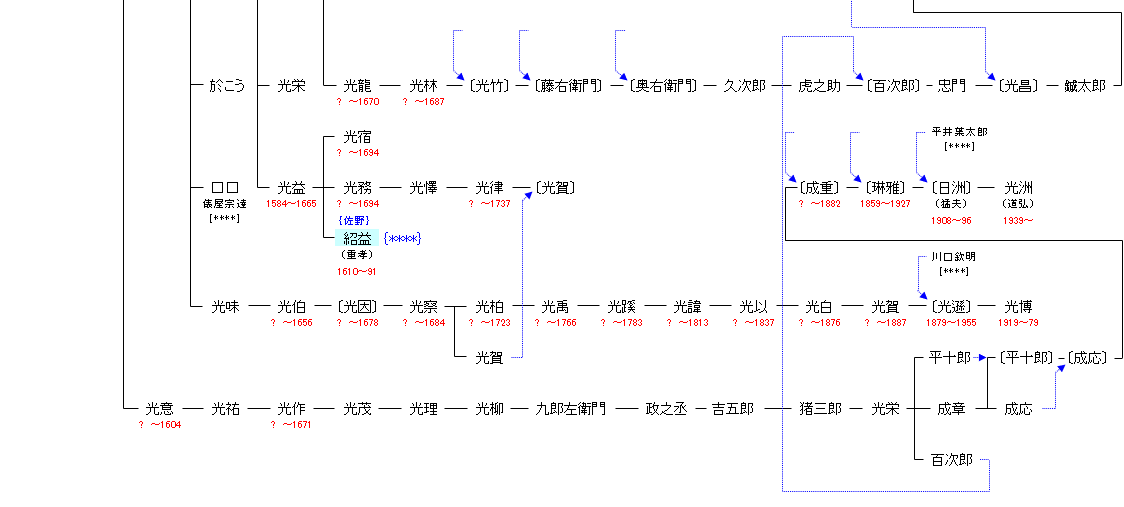

| SW08:五条高長 | 土師身臣 ― 菅原古人 ― 菅原道真 ― 高辻是綱 ― 五条高長 ― 本阿弥妙本 | SW12:本阿弥妙本 | ● |

| リンク |

| 本阿弥光悦 | 本阿弥光甫 |

|---|---|

|

刀剣の鑑定,研磨,浄拭を家業とする京都の本阿弥光二の長男として生まれる。父・光二は、元々多賀高忠の次男・片岡次大夫の次男で、初め子がなかった本阿弥光心の婿養子となったが、後に光心に実子(8代当主・光刹)が生まれたため、自ら本家を退き別家を立てた。光悦もこうした刀剣関係の家業に従ったと思われるが、残された手紙の中には刀剣に触れたものは殆どみられない。京ではむしろ「寛永の三筆」の一人に位置づけられる書家として、また、陶芸,漆芸,出版,茶の湯などにも携わったマルチアーティストとしてその名を残す。 |

本阿弥光悦の養子・光瑳の子。空中斎と号した。家業である刀の磨礪,浄拭,鑑定の三業を行うかたわら、祖父・光悦にならって茶の湯,作陶,絵画など多才な芸術活動を行った。作陶では手捏ね内窯の楽焼を行い、空中信楽とも呼ばれる信楽風の作品も多く、楽茶碗には「寒月」「侘人」、信楽写しの茶碗には「不二」「武蔵野」などがあり、また信楽写しの桐文水指などが代表作。尾形光琳・乾山(深省)の生家・雁金屋とは姻戚関係にあり、光悦より伝わった楽焼の陶法伝書を尾形権平(深省)に授けたとの伝えもある。光悦の生涯を中心とする本阿弥家の家記『本阿弥行状記』3巻本の内、光悦について記した上巻は光甫の作とされる。法橋となり、寛永18(1641)年には法眼に叙せられた。 |

| 佐野紹益 | |

|

灰屋紹益とも。江戸時代前期の京の町衆・歌人・蹴鞠家・茶人。本名は佐野重孝。本阿弥光益の子として京に生まれ、幼くして灰屋紹由の養子となる。 |