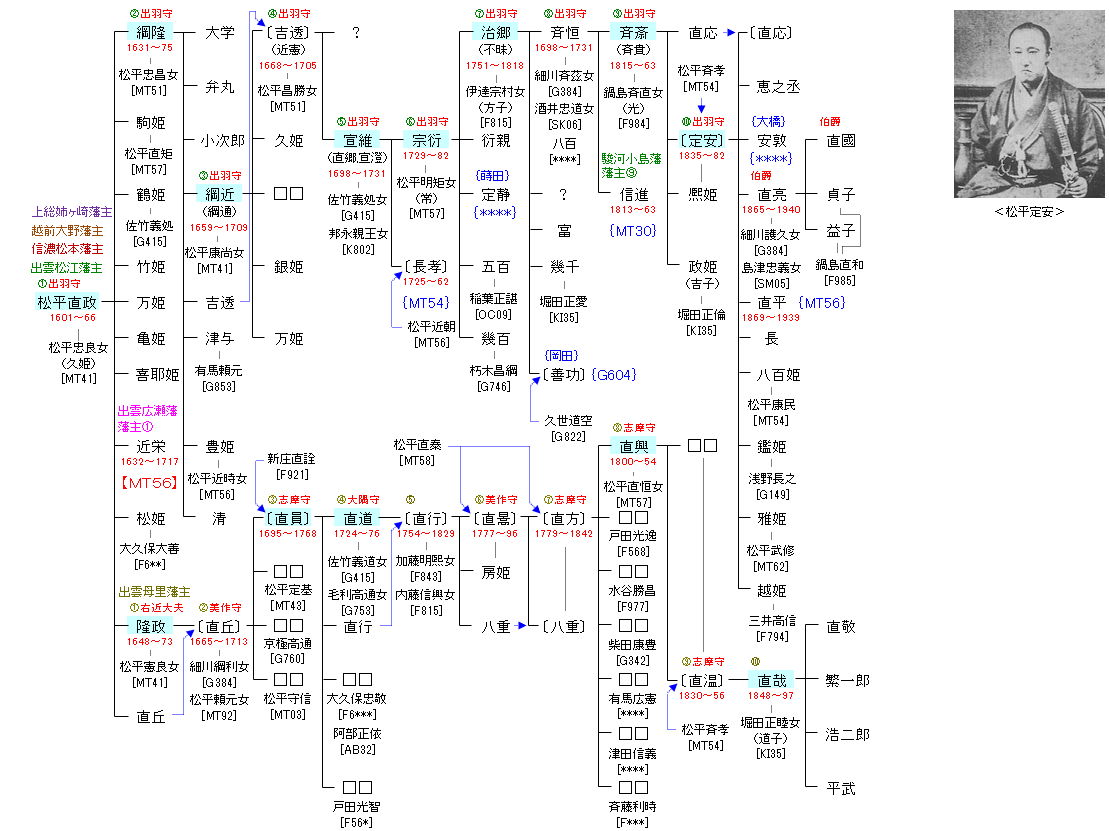

水戸徳川家 → 越前松平家 → 雲州松平家

| MT51:結城秀康 | 徳川家康 ― 結城秀康 ― 松平直政 | MT55:松平直政 |

| リンク | MT56・{MT54}{G604}{MT30} |

| 松平直政 | 松平綱隆 |

|---|---|

|

慶長6年(1601年)8月5日、近江国伊香郡河内で生まれたため、河内丸と名付けられた(のち国丸)。慶長10年(1605年)、家臣の朝日重政に預けられて養育された。慶長12年(1607年)、父・秀康が病死すると、異母兄・松平忠直の庇護を受ける。慶長16年(1611年)4月17日、京都二条城で祖父・徳川家康と謁見し、兄・忠直から「直」をもらって出羽直政と名乗るようになった。 |

雲州松平家2代。寛永8年(1631年)2月23日、出雲国松江藩初代藩主・松平直政の長男として誕生した。慶安4年(1652年)12月26日、元服する。江戸幕府4代将軍・徳川家綱より偏諱を授かって綱隆と名乗り、従四位下・信濃守に叙任する。寛文6年(1666年)2月、父が死去したため、同年4月10日に家督を継いだ。その時に次弟・近栄に3万石(広瀬藩)、三弟・隆政に1万石(母里藩)を分与している。同年12月28日、侍従に遷任する。信濃守を止め、出羽守を兼任する。 |

| 松平綱近 | 松平宣維 |

|

2代藩主・松平綱隆の4男として誕生した。延宝元年(1673年)12月21日に元服し、父同様に4代将軍・徳川家綱より偏諱を授かり綱周を名乗り、従四位下・甲斐守に叙任される。 |

元禄11年(1698年)5月18日、4代藩主・松平吉透の次男として誕生。宝永2年(1705年)10月26日、父の死去により家督を継ぐ。 |

| 松平宗衍 | 松平治郷 |

|

享保14年(1729年)5月28日、第5代藩主・松平宣維の長男として生まれる。享保16年(1731年)10月13日、父・宣維の死により家督を継いだ。この頃、松江藩は財政が悪化し藩政も不安定化していた。このため藩主となった翌、享保17年(1732年)にはイナゴの大群の襲来によって農作物が大被害を受け、19万石の所領で得ることができた石高はわずか12万石程度に過ぎず、しかも、家老たちは藩主が幼年であることをいいことに重税を強いたため、享保大一揆が発生してしまった。このため、成長した宗衍は延享4年(1747年)に家老による合議制を廃止し、自ら親政を行うこととしたのである。この間、寛保2年(1742年)12月11日、元服し、将軍・徳川吉宗の名の一字を賜わり、宗衍と名乗り、従四位下に叙位。侍従に任官。出羽守を兼任。また、財政改革のため、小田切尚足を登用した。 |

寛延4年2月14日(1751年3月11日)、松江藩の第6代藩主・松平宗衍の次男として生まれる。明和4年(1767年)、父の隠居により家督を継いだ。この頃、松江藩は財政が破綻しており、そのため治郷は、家老の朝日茂保と共に藩政改革に乗り出し、積極的な農業政策の他に治水工事を行い、木綿や朝鮮人参・楮・櫨などの商品価値の高い特産品を栽培することで財政を再建を試みた。しかし、その反面で厳しい政策が行われ、これまでの借金を全て棒引き,藩札の使用禁止,厳しい倹約令,村役人などの特権行使の停止,年貢の徴収を四公六民から七公三民にするなどとした。これらの倹約・引き締め政策を踏まえ、安永7年(1778年)に井上恵助による防砂林事業が完成、天明5年(1785年)の清原太兵衛による佐陀川の治水事業も完了し、これらの政策で藩の財政改革は成功した。これにより空になっていた藩の金蔵に多くの金が蓄えられたと言われている。 |

| 松平斉斎 | 松平定安 |

|

出雲松江藩の第9代藩主。雲州松平家9代。文化12年(1815年)3月18日、第8代藩主・松平斉恒の長男として誕生。初名は直貴。文政5年(1822年)3月、父の死により同年5月23日に家督を継いだ。文政9年(1826年)2月25日、元服し、11代将軍・徳川家斉の偏諱を授かって斉貴に改名、藩主在任中はこの名を名乗る。従四位下に叙位、侍従に任官、出羽守を兼任する。幼年のため、家臣の塩見宅共と朝日重邦(朝日茂保の子)の後見を受けた。斉貴の代の松江藩は天保の大飢饉を始めとする天候不順や水害、さらには領内では火事など天災が相次ぐ多難の時代であった。ところが、斉貴は幕府に12万両もの献金を行った上、相撲や鷹狩などに興じて藩財政を極度に悪化させた。この間、天保9年(1836年)12月16日、左近衛権少将に転任する。また、弘化4年(1847年)9月23日、従四位上に昇叙し、左近衛権少将に転任する(出羽守は元のまま)。 |

天保6年(1835年)4月8日、美作津山藩主・松平斉孝の7男として生まれる。嘉永6年(1853年)9月5日、第9代藩主の斉貴が暗愚であったために家臣団や縁戚から強制隠居させられた後を受けて、その婿養子として家督を継ぐこととなった。同年12月23日、将軍・徳川家定の名の一字を賜わり、定安と名乗り、侍従に任官、出羽守を兼任。幕末期の動乱の中では佐幕派として行動し、大坂や京都の警備を務めている。安政4年(1857年)4月28日、左近衛権少将に転任。 |

| 松平隆政 | 松平直員 |

|

慶安元年(1648年)7月8日、松江藩藩主・松平直政の3男として生まれる。長兄・綱隆から偏諱を与えられて隆政と名乗る。寛文2年(1662年)12月27日、従五位下右近大夫となる。 |

直員は、母里藩最悪の暗君として知られている。家督を継ぐと、年貢増徴を行って領民を苦しめ、遂には領民が逃散するという有様となる。さらに藩内の富豪から御立金と称する強制借金を行い、その返済期日である宝暦9年(1759年)8月4日に返済が不可能になると、家老の今村氏・前田氏らを切腹させて責任を取らせている。宝暦10年(1760年)には藩の施設を競売にかけた上、苗字帯刀の特権を金で売官するなど、その治世は目に余るものが多かった。しかもこれらで得た金銭は、自分の快楽に使われたのだから、藩財政は悪化の一途をたどった。 このため、同族の出雲広瀬藩主・松平近朝の娘・輝姫との縁談が進められていたものの、近朝は直員のこのような素行を知って破談に持ち込んでいる。 |

| 松平直道 | 松平直興 |

|

3代藩主・松平直員の長男。明和2年(1765年)、父・直員の隠居に伴い家督を継ぐ。従五位下大隅守に任官。 直道には世子がなかったため、父・直員は次男(直道の弟)の直行に家督を相続させようとしたが、直道はこれに反対し、家臣の平山弾右衛門に下げ渡したかつての愛妾が生んだ子・弥市を世子に据えようとしたことでお家騒動(母里騒動)が発生した。結局、明和3年(1766年)5月18日に事件が公に露見し、本藩の松江藩の介入により平山を斬首、その他関わった一味を追放処分とすることで収まり、世子は当初の直員の思惑通り直行に決定した。 |

寛政12年(1800年)9月25日、第7代藩主・松平直方の長男として生まれる。文化14年(1817年)3月25日、父の隠居により家督を継いで第8代藩主となる。財政難を再建するため、黒川羽左衛門を登用して新田開発,灌漑用水の改良を行った。しかし実際は文学肌の藩主で、田川鳳郎に俳句を学び、小林一茶の『おらが春』にも彼の俳句が残されている。また、俳句で使った号は10を越えるものである。 |

| 松平直哉 | |

|

嘉永元年(1848年)2月29日、第9代藩主・松平直温の長男として生まれる。安政3年(1856年)に父が死去したため、家督を継いで第10代藩主となる。元治元年(1864年)の第1次長州征伐には消極的な立場をとった。後に江戸幕府に懇願して10万石の格式を許されている。 |