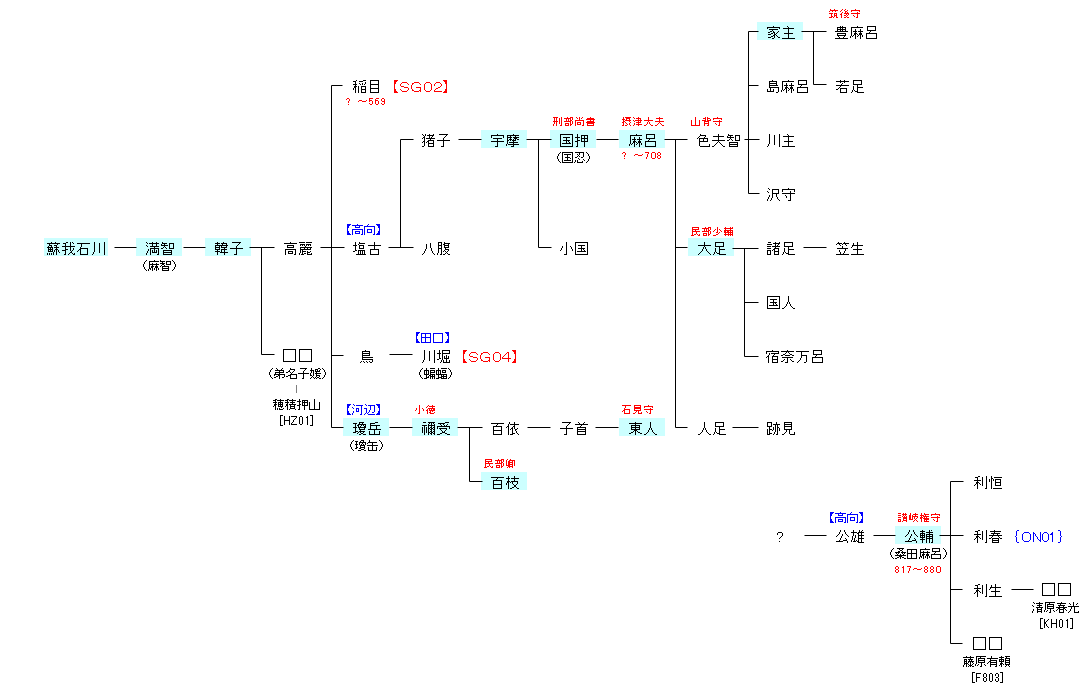

<皇孫系氏族>孝元天皇後裔

| K008:武内宿禰 | 武内宿禰 ― 蘇我石川 | SG01:蘇我石川 |

| リンク | SG02・SG04 |

|

蘇我石川 |

蘇我満智 |

|---|---|

|

『日本書紀』応神天皇3年是歳条によると、百済の辰斯王が天皇に礼を失したので、石川宿禰は紀角宿禰,羽田矢代宿禰,木菟宿禰とともに遣わされ、その無礼を責めた。これに対して百済は辰斯王を殺して謝罪した。そして紀角宿禰らは阿花王を立てて帰国したという。『古事記』では事績に関する記載はない。 |

履中天皇2年、平群木菟宿禰や円大使主,物部伊莒弗と共に執政官となる。『古語拾遺』によれば、雄略天皇代、増大する諸国からの貢物に対応すべく、新たに大蔵が興され、麻智が三蔵(斎蔵・内蔵・大蔵)を管理したという。この伝承は蘇我氏が5世紀後半には既に朝廷財政を統括していた史実を伝えている。 |

|

蘇我韓子 |

高向宇摩 |

| 『日本書紀』によると、蘇我韓子は、雄略天皇9年(465年)3月、雄略天皇の命で紀小弓,大伴談,小鹿火宿禰と共に大将に任じられ、新羅が百済地域に進出して城を奪い対馬海域を押さえて倭国と高句麗との交易を妨害し始めたことに対し、新羅征伐のために朝鮮半島へ渡った。新羅王を一時敗走させるほど奮戦した中で小弓は同月に死去してしまう。代わりにやってきたのが、小弓の子・紀大磐だが、大磐は父の兵馬を引き継ぐに飽き足らず、小鹿火宿禰の兵馬と船官を配下に収めて、小鹿火宿禰と対立した。小鹿火宿禰は、大磐が韓子の兵馬も奪うつもりであると韓子に警告し、彼も大磐と対立するようになった。それを知った百済の王は、二人の仲を保とうと、大磐と韓子を百済との国境まで呼び出した。その道中、河にさしかかり馬に水を飲ませたところで、韓子が大磐を後ろから弓で射た。しかし矢は大磐の馬の鞍に当たり、とっさに大磐が射返したところ、その矢が当たった韓子は落馬して河で溺れ死んだ、とされる。 |

高向宇摩の名前が歴史上に現れるのは、628年の推古天皇崩御後、誰を皇嗣とすべきかで蘇我蝦夷,阿倍内麻呂主導のもとで群臣が集まった際に、大伴鯨が亡き天皇は田村皇子を遺詔で指定したと発言し、采女摩礼志,中臣御食子らと共にそれに賛同した、ということと、この会合に不服を唱え、叔父の蝦夷の意向を尋ねようとした山背大兄王のところへ、その場に参加していた群臣らと共に蝦夷の代わりに使いに行った、ということのみである。 |

|

高向国押 |

高向麻呂 |

|

蘇我氏の配下にあったが、皇極天皇2年(643年)、山背大兄王が生駒山に逃げ込んだ際、蘇我入鹿の王追捕の命に従わず、皇極天皇の宮を守った。 |

天武天皇10年(681年)小錦下に叙せられる。天武天皇13年(684年)遣新羅大使となり、新羅に遣わされる。同年10月の八色の姓の制定により、臣から朝臣に改姓する。翌天武天皇14年(685年)学問僧の観常,雲観らを伴って帰国し、新羅王の献上物をもたらした。 |

|

高向家主 |

高向大足 |

|

治部少丞を経て、天平宝字8年(764年)藤原仲麻呂の乱の功績によって従五位下に叙爵。称徳朝では天平神護2年(766年)南海道巡察使に任ぜられ、治部少輔も務めた。 |

蘇我馬子が物部守屋を討った際、泊瀬部皇子(後の崇峻天皇),厩戸皇子らと共に参陣した。崇峻天皇4年(590年)11月新羅討伐大将軍の一人として諸氏の臣・連を率いて裨将部隊2万余を領し、筑紫に在陣した(ただし実際に渡海はしていない)。 |

|

高向公輔 |

河辺瓊岳 |

|

初名は桑田麻呂。少年時代に出家して湛慶と名乗り延暦寺に住む。真言を学んだが教義に精通し、阿闍梨となった。仁寿年間(851~854年)に皇太子・惟仁親王(のち清和天皇)に侍したが、惟仁親王の乳母との密通が露見し、太政大臣・藤原良房の命令により還俗させられる。比叡山の僧達は僧としての資質に優れた湛慶の還俗を強く嘆き惜しんだという。 |

河辺氏(川辺氏)の名前は河内国石川郡河野辺(大阪府南河内郡千早赤阪村に当たる)に由来する。主として外交面で活躍した一族であった。 |

|

河辺禰受 |

河辺百枝 |

|

位階は冠位十二階第二位の小徳であるため、大和政権内部における発言力が大きく蘇我馬子の信任も厚かった。 |

中大兄皇子が筑前国の朝倉宮から長津宮へ遷幸し、軍の編成を行い百済救援軍を組織したとき、前軍の将軍に阿曇比羅夫連とともに河辺百枝臣がいる。 |

|

河辺東人 |

|

|

天平5年(733年)の山上憶良の沈痾の時に、藤原真楯の使者として容態を尋ねている。 |