|

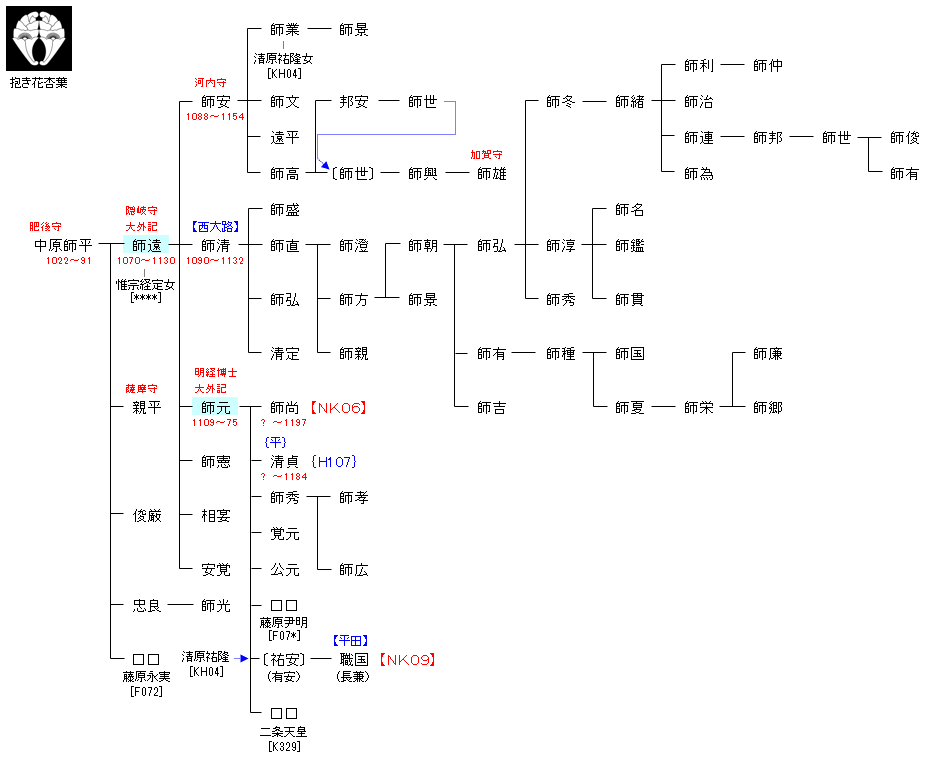

父・師平に続いて明経得業生から明経試に及第し、寛治2年(1088年)権少外記に任ぜられる。寛治4年(1090年)には中原氏の祖である中原有象以来の伝来の官職である大外記に任ぜられ、従五位下に叙爵。

寛治5年(1091年)、父・師平の明経博士辞任に伴い直講に任ぜられると、寛治7年(1093年)に天文密奏宣旨を受け、初めて釈奠の座主役を務めて『孝経』を講ずるなど、儒学者としての経歴を重ね、承徳2年(1098年)には直講の功労により従五位上に叙せられている。またこの間、永長2年(1097年)に関白内大臣・藤原師通家の文殿に任ぜられているが、承徳3年(1099年)に師通が薨去した際に暇の上申なく服喪のために籠居したことから、短期間ながら勅勘を蒙っている。

康和3年(1101年)再び大外記に任ぜられると、没する直前の大治5年(1130年)まで、白河院政期から鳥羽院政期までのほぼ30年に亘ってこれを務める。この間、朝廷の官人として主計権助・主計頭を、儒学者として直講・助教・明経博士を、さらには摂関家(藤原忠実・忠通)の政所別当も務めている。なお、天永2年(1111年)に記録荘園券契所が再設置された際にはその寄人に任ぜられている。一方で、長治元年(1104年)正五位下、永久元年(1113年)正五位上に昇進した。

大治5年(1130年)正月に大外記から隠岐守に転じるが、同年8月6日卒去。享年61。

|

代々大外記を務める家柄に生まれる。元永2年(1119年)、元服して音博士に任ぜられ、権少外記,少外記を経て、保安2年(1121年)には自身も大外記の官職に就いている。天治2年(1125年)従五位下に叙爵。以後、直講,助教などを兼任しながら大外記職を務め、保元2年(1157年)に掃部頭に任ぜられた際に一旦辞するが、永暦元年(1160年)に再度任じ、永万2年(1166年)まで勤め上げた。

こうした大外記としての豊かな経験から先例に明るく、大治3年(1128年)に家司として招かれた摂関家において、藤原忠実・頼長父子より厚い信頼を受け、その相談事に数多く与った。忠実との会話を師元が筆録した『中外抄』は、院政期の公家社会の様子を克明に伝える史料の一つである。

保元元年(1156年)の保元の乱によって忠実が奈良の知足院に逼塞して後は、忠実の孫・基実の家司を務める傍ら、大炊頭や出羽守を歴任し、承安2年(1172年)には位階は正四位上に至った。

著作として、『中外抄』のほか、日記『大外記中原師元記』,年中行事解説書『師元年中行事』,『雑外抄』などを残している。

|