<神皇系氏族>天神系

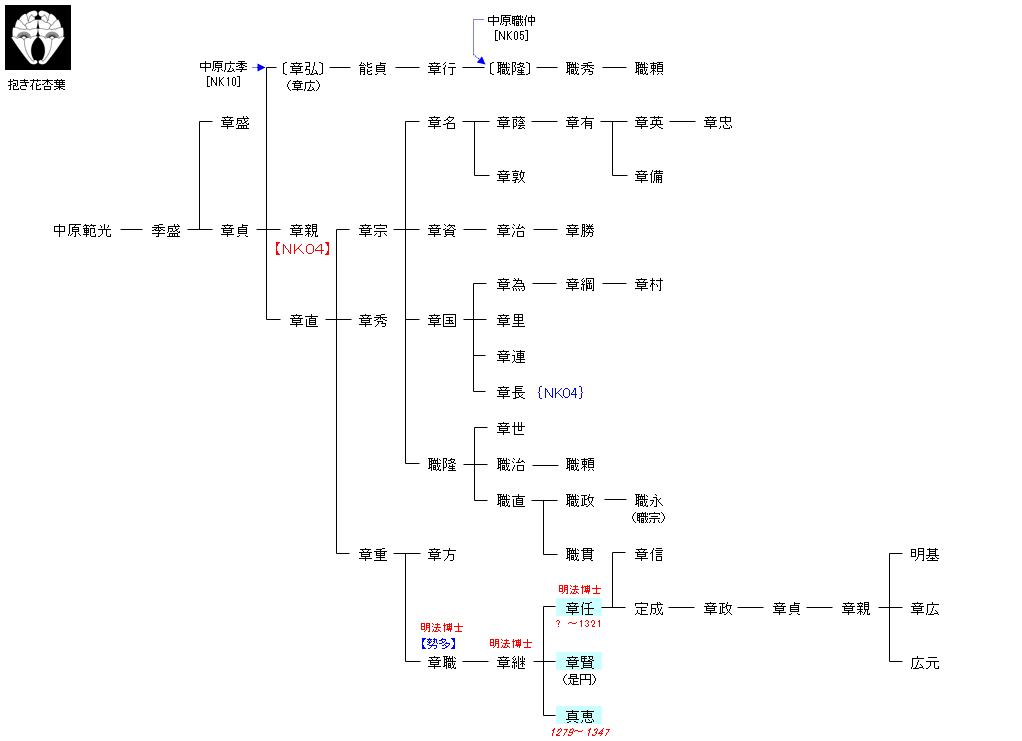

| NK02:中原致時 | 磯城黒速 ― 十市磐古 ― 中原有象 ― 中原致時 ― 中原範光 | NK03:中原範光 |

| リンク | NK04 |

| 勢多章任 | 勢多章賢 |

|---|---|

|

若年から検非違使道志に任官し、検非違使尉,大夫判官と出世を重ねる。 |

確実な生年は不明だが、弟の真恵が興国7年/貞和2年(1346年)に数え65歳で死去していることから逆算すると、少なくとも弘安5年(1282年)以前である。一方、真恵の生年を弘安2年(1279年)とする説もある。 |

| 勢多真恵 | |

|

後醍醐天皇が建武の新政を開始すると、建武元年(1334年)8月に雑訴決断所が8番制に再編された際、その5番に務めた。次兄の是円も2番に属している。延元元年/建武3年11月7日(1336年12月10日)、兄の是円と共に室町幕府の基本法『建武式目』を足利尊氏に勘申した。 |