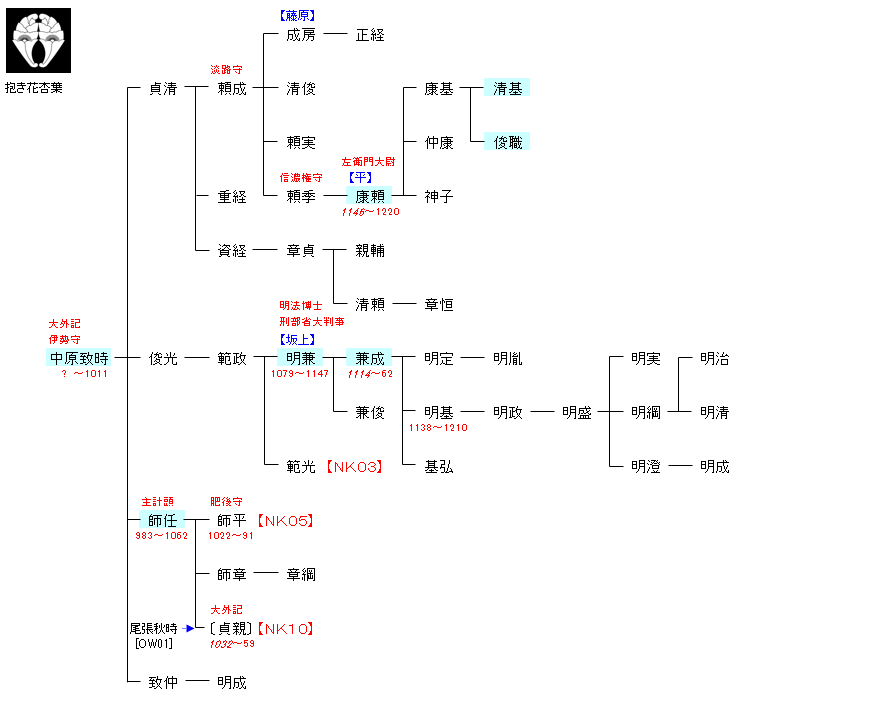

<神皇系氏族>天神系

| NK01:中原有象 | 磯城黒速 ― 十市磐古 ― 中原有象 ― 中原致時 | NK02:中原致時 |

| リンク | NK03・NK05・NK10 |

| 中原致時 | 平 康頼 |

|---|---|

|

村上朝の応和3年(963年)、明経得業生に補せられると、康保3年(966年)に明経試を課され、翌康保4年(967年)には及第する。 |

十代で平保盛(平清盛の甥)の家人となる。保盛は長寛元年(1163年)正月24日付で、越前国の国司に任ぜられており、18歳の康頼も越前国に派遣されて、この頃に主君から平姓の賜与を受けたと思われる。保盛は仁安元年12月30日(1167年1月22日)付で、尾張国の国司に転任し、康頼を目代に昇格させて派遣した。 |

| 平 清基 | 平 俊職 |

|

康頼の嫡男で承元年中に保司職を継承した。鎌倉3代将軍・源実朝が死去する頃には、幕府は執権の北条氏が頼朝以来の有力な御家人・門葉を排除し、実権を掌握していた。後鳥羽上皇は諸国の広大な荘園を再び取り返そうと、全国の武士に北条義時追討の院宣を下した。上皇側の予想に反し思うように兵は集まらず、圧倒的な鎌倉の大軍を支えることができず、それぞれの国元へ逃げ帰った。この戦いで阿波の佐々木経高と高重の父子は討死して果て、600余の兵のほとんどは阿波へ帰らなかった。阿波国に対しては佐々木氏に代わって、小笠原長清を阿波守に任じた。長清は阿波へ入り居城を攻め、ほとんど兵のいない鳥坂城は炎上し、経高の2男・高兼は城を捨て山中に逃げたが、小笠原氏は高兼の生存を許さなかったため、一族と家臣達が百姓となって、この地に住むことを条件に、自ら弓を折り腹を切って自害した。神山町鬼篭野地区にある弓折の地名は、高兼が弓を折って自害した所で、同地に多い佐々木姓は、かつての阿波守護職・近江源氏佐々木経高の後裔達であるといわれる。 |

3代目の平俊職は官職を失って浪々の身となり京に出たが、承久の乱の敗者には仕官先もなく、賊徒の輩と徒党を組み、伊具四郎を毒矢で射殺し捕らえられた。首謀者の諏訪刑部左門は斬首となり、俊職と牧左衛門は、昔、祖父の康頼が流されていた鬼界ヶ島に流されて消息を絶ち、森藤の平家は絶家した。 |

| 坂上明兼 | 坂上兼成 |

|

中原氏嫡流は明経道(儒学)を家学とし外記の上首である局務を世襲したが、その庶流で有象の曾孫である範政は、明法道(法学)を家学とする一流の流祖となった。その明法道系統の中原氏は、明兼の弟である中原範光が継ぐことになる。 |

久安3年(1147年)正六位上・防鴨河使主典の時、左衛門少志に復任。久安5年(1149年)に明法博士に任じられて大判事を兼ねる。また、仁平2年(1152年)には備中大掾を兼務する。左衛門少尉も歴任した。 |

| 中原師任 | |

|

長保3年(1001年)、寮試に及第すると、擬文章生,文章生を経て、三条朝末の長和4年(1015年)に式部録に任官。 |