|

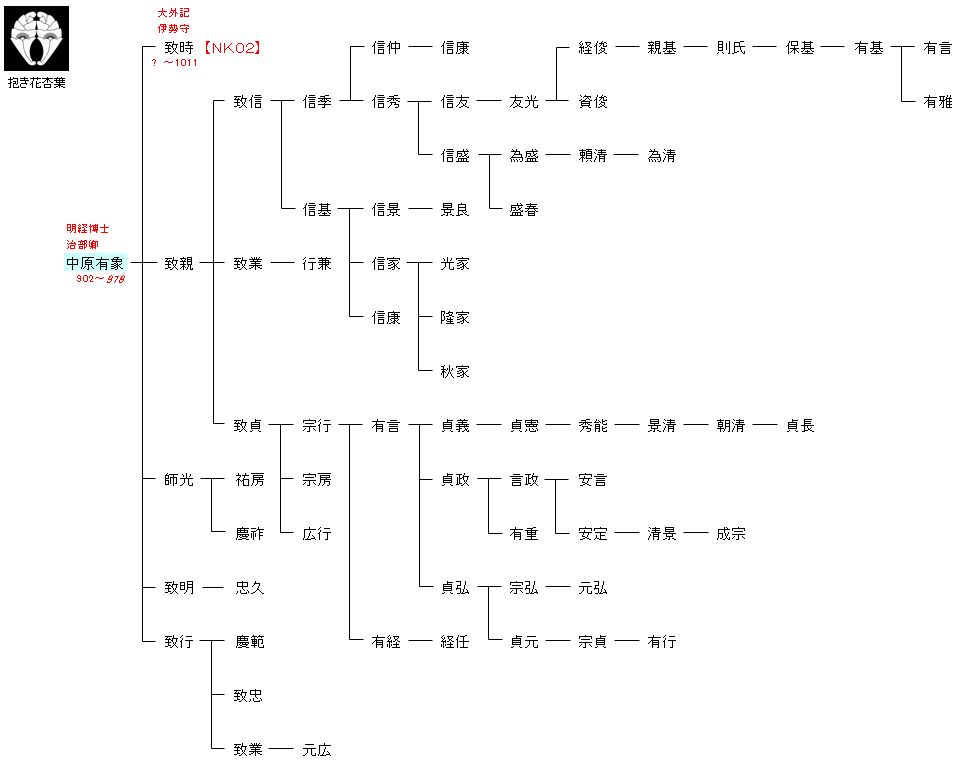

中原氏の前身の十市氏の上祖は、『古事記』では孝元天皇外戚の十市県主大目とされている。しかし、14世紀後半の洞院公定編『尊卑分脈』では、疑わしいとしつつも安寧天皇第三皇子・磯城津彦命後裔の皇別氏族という説が掲載され、のちに後小松上皇の勅命により編纂された『本朝皇胤紹運録』では正式に磯城津彦命後裔として記載された。これにも当時の中原氏が、自氏の出自に箔をつけるために仮託したのではないかという説がある。中原氏の氏祖は平安時代の儒学者の明経博士・十市有象で、天禄2年(971年)頃に改姓し、中原有象を名乗った。

朱雀朝の承平元年(931年)明経学生であったが、准得業生可課試宣旨を受ける。兵部少録・直講を経て、天慶5年(942年)権少外記に任ぜられると、 天慶6年(943年)少外記、天慶9年(946年)大外記と外記局で昇格してゆき、天慶6年(943年)には故・藤原高子(清和天皇妃)の皇太后復位の儀の際に、外記として事務・書記を行っている。またこの間の天慶8年(945年)には首姓から宿禰姓に改姓した。

天慶9年(946年)4月に村上天皇の即位に伴って従五位下に叙爵されるが、7月には遠江介に遷り外記局を離れる。のち、出雲守と地方官を務めたのち、天徳2年(958年)律令制における儒学者の頂点である明経博士に任ぜられた。応和4年(964年)、村上天皇の中宮・藤原安子の崩御にあたって、文章博士・菅原文時や明法博士・実憲とともに服喪の際の慣例や規則についての諮問を受けた。安和2年(969年)尚歯会という、七叟(主人を含む7人の高齢の有識者)が高齢を祝う宴席に、大納言・藤原在衡を主人とする七叟の一人として列席している。

円融朝に入ると天禄2年(971年)、十市宿禰から中原宿禰に、天延2年(974年)には中原宿禰から中原朝臣に改姓した。

卒去の時期は明らかでないが、少なくとも貞元3年(978年)8月6日に内論議に円融天皇が出御したが、博士中原有象らが参上しなかったとされることから、この時点では生存(と朝廷から認識されていた)が確認できる。

|