|

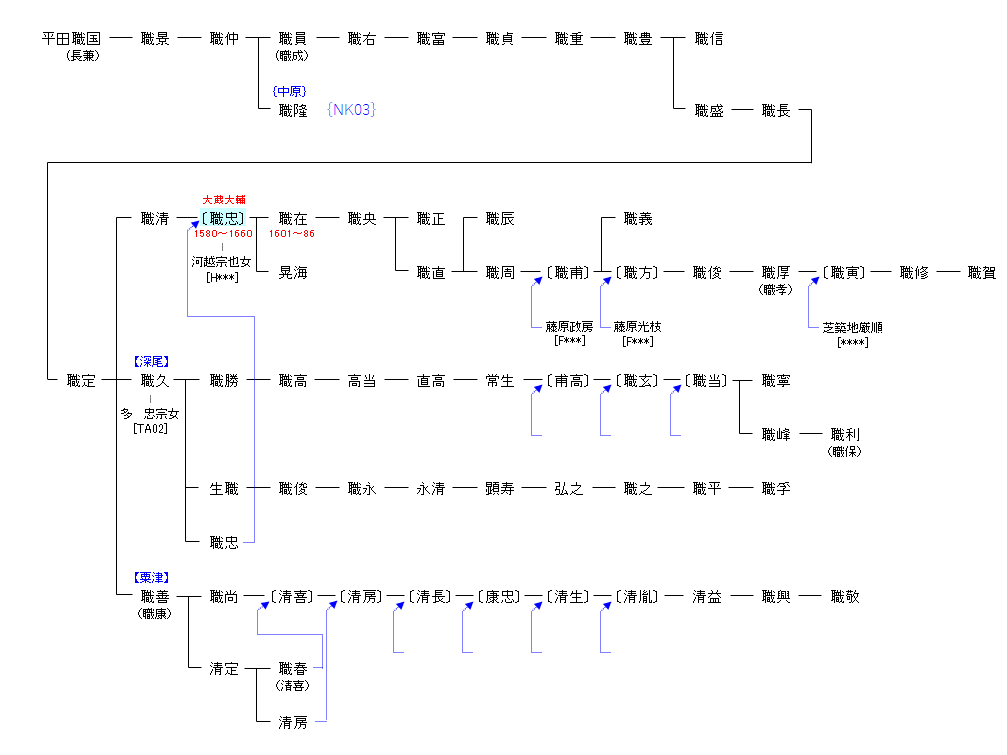

平田家庶流の出身だが、宗家である伯父の職清の養子となる。天正14年(1586年)従五位下・左近衛将監に叙任される。舟橋秀賢に有職故実を学び、「官職学の中興」として知られた。後陽成上皇にも有職故実を伝授して、慶長13年(1608年)には北畠親房が著した『職原抄』の校訂・刊行を行っている。

慶長20年(1615年)、左衛門大尉を兼ね、北面武士(上北面)の資格で院昇殿が許される。また、子息の晃海が師の天海とともに徳川家康に仕えたことから江戸幕府の評価も高く、慶長年間以後は蔵人方地下官人を統率する催官人の地位に抜擢された。元和6年(1620年)閏12月に大蔵大輔、翌元和7年(1621年)正月には従四位上に叙任され、平田家代々の極位極官に昇った。

更に寛永元年(1624年)には同家として初めてとなる正四位下の叙位を受け、寛永5年(1628年)には正四位上に至った。なお、職忠より後に正四位に昇ったのは幕末期の職寅(正四位下)のみで、正四位上にまで至ったのは職忠ただ一人となっている。寛永11年(1634年)には蔵人所出納が官務の権限を侵しているとして壬生孝亮から訴えられるが、職忠は江戸幕府の意向を得ていることを理由にこれを躱し、引き続き出納による蔵人方官人の支配が認められた。寛永13年(1636年)に致仕し、萃庵を号した。万治3年(1660年) 6月16日卒去。享年81。墓所は浄福寺にある。

|